観光再始動により拡大するリゾート開発と不動産市場

#不動産投資

#全国

#開発・出資

日本の観光産業は、2024年にインバウンドの旅行者数が過去最高を記録し、2025年もさらに拡大する勢いとなっています。注目されるリゾート地では観光開発投資が活発になっており、とくに外国資本の積極的な姿勢が話題になるエリアもあります。

また日本屈指のマーケティング企業がプロデュースしたテーマパークが沖縄で開業されるなど、まさに「観光再始動」を感じさせる昨今ですが、この記事では、リゾート開発が不動産市場に与える影響について解説します。

目次

1. 要約

リゾート開発と不動産市場の関係について要約すると次のようなことが言えます。

- インバウンド需要の本格化でリゾート開発投資が活発化し、地価が高騰

- インバウンド拡大を背景に、現在の計画は実現性が高いと言える

- リゾート開発は不動産取引全般に影響し、地域を活性化させる

- 外資系ホテル進出や体験型観光ニーズの変化から、持続可能な開発と周辺連携が重要となる

2. 観光産業の復活とリゾート地における再開発

日本経済における観光産業の重要性は大きなものですが、観光GDPが全体に占める割合は2%程度に留まっており、G7諸国の平均約4.5%と比べるとまだ低い水準となっているのが現状です。

観光産業の成長、とくにインバウンドの完全回復と拡大はより重要なテーマとなっています。「2030年に外国人観光客を6千万人にする」との政府目標が達成できると、GDP比においては世界水準となり、日本経済を押し上げる原動力ともなります。

そのためには現在の観光資源について、国内旅行者の視点に加え外国人旅行者の視点も踏まえた、リニューアルや新たな開発が必要になってきます。

観光資源に対する評価については、これまで国内では意識されていなかった魅力が、訪日外国人旅行者によって発見されるなど大きな変化が生じています。そのため、地価の上昇など不動産市場にも影響を与えており、新たな投資対象が全国的に広がっていると言えるでしょう。

2.1. リゾート再開発の目的

リゾート開発を行っていくうえで、国内旅行者を増加させる戦略に加えインバウンドへの対応はより重要になっています。

2024年の外国人旅行消費額は8兆1,395億円となっており、2023年比で53.4%増、2019年比では69.1%増の結果でした。約8兆円の経済効果は、同年の自動車輸出額約17兆円、半導体電子部品約6兆円と比較し、大きなものと言えるでしょう。

このように観光産業は日本経済の重要な柱であり、とくにインバウンドによる経済効果は非常に大きなものになっています。

観光庁の試算では、2024年の訪日外国人旅行者の一人当たり消費額は平均約25.5万円です。政府が目標とする年間の外国人旅行者6千万人が実現すると、その総額は約15兆円に達し、日本の人口が1千万人増加した場合と同じ経済効果があるのです。

日本は2006年に制定された観光立国推進基本法に基づき、これまで基本計画を策定し、観光立国を目指す政策を推進してきました。

2023年には新型コロナ感染症の収束により、あらためて観光政策の推進を掲げた第4次基本計画を策定し、「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」をキーワードに、2025年度までの3年計画の中で「持続可能な観光地域づくり」に取り組む地域数を100地域(2022年実績値:12地域)に増加させる目標を掲げました。

このような観光政策による経済効果を確実なものにし、観光地を抱える地域経済にも大きな影響を与えるには、持続可能なリゾート開発が必要とされています。

2.2. 不動産市場への影響

リゾート開発は、土地の売買取引や建物の新築および既存建物の売買取引、さらにリフォーム・リノベーションによる再生事業など、不動産市場にも影響を与えています。

観光産業に関連する建物は多様であり、宿泊施設、商業施設、レジャー施設、飲食施設に加え、観光関連産業に従事する人材のための住宅も無関係ではありません。

新規開発であれば用地取得が、既存建物の有効活用であれば所有権移転を伴う事業承継が、さらに借地借家権に基づく事業譲渡や事業信託などもあり、なんらかの不動産投資が行われます。

不動産投資が活発になると、その地域での不動産市場が活性化し、より投資資金を呼び込みやすい環境が整っていきます。

2024年、2025年の地価公示では、リゾート地での地価高騰が話題となりましたが、リゾート開発は不動産市場に直接的な影響を与えるものです。

一方、リゾート開発による地価高騰は「リゾート開発ブーム」という言葉を想起させ、かつての「リゾート法」に基づき日本全国42の地域でリゾート構想が立てられ、やがてバブル崩壊により頓挫したいくつかのリゾート計画を思い起こさせます。

しかし当時の条件と、現在の条件は異なっており、民間主体で確実な需要予測に基づいた現在の計画は実現性の高いものと言えるでしょう。

実現性の高い開発計画に基づく不動産市場への影響は好ましいものであり、リゾート地は都心の再開発と同様、将来に向けた投資対象として有望なものになっていきます。

一方、観光産業における重要施設として、新設ホテルの動向にも注目しなければなりません。日本は国際的に観光地としてのポテンシャルが高く、外資系ホテルの進出が顕著になっています。外資系ホテルの特徴として、富裕層を重要顧客として取り込む会員制を実施するケースが多く、拡大する高級インバウンドを日本に定着させる効果を生み出しています。

外資系ホテルの日本進出状況について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:宿泊ニーズの変化と多様化するホテル|外資系ホテルはなぜ増える?

3. 観光地(リゾート地)で進む再開発

ここからは進行中のリゾート開発の概要と不動産市場への影響について解説します。

世界の経済・産業に関して、世界情勢の改善に取り組む国際機関であるWEF(世界経済フォーラム)は、2024年版「旅行・観光開発ランキング」において、日本をアメリカ、スペインに次ぐ第3位にランキングしました。

同ランキングは2019年、2021年にも実施されており、2019年は4位、2021年は1位という結果で、常にランキング上位に入る高い評価を得ています。

相対的に日本は優れた観光資源に恵まれており、観光開発に関するシステムや環境の整備が進んでいると言えます。ただし、さまざまな施設における労働効率性やピーク時への対応などに課題も浮かび上がっています。

日本は2003年の観光立国宣言以来、観光産業の推進に力を入れてきましたが、コロナ禍を経て国際的な評価を得て、不動産市場にも大きな影響を与える産業に成長したと言えるでしょう。

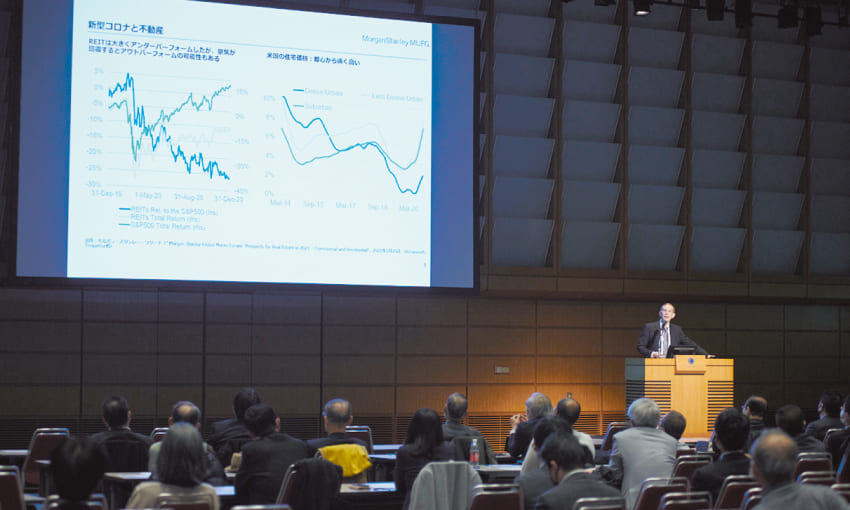

3.1. 観光地(リゾート地)の不動産市場動向

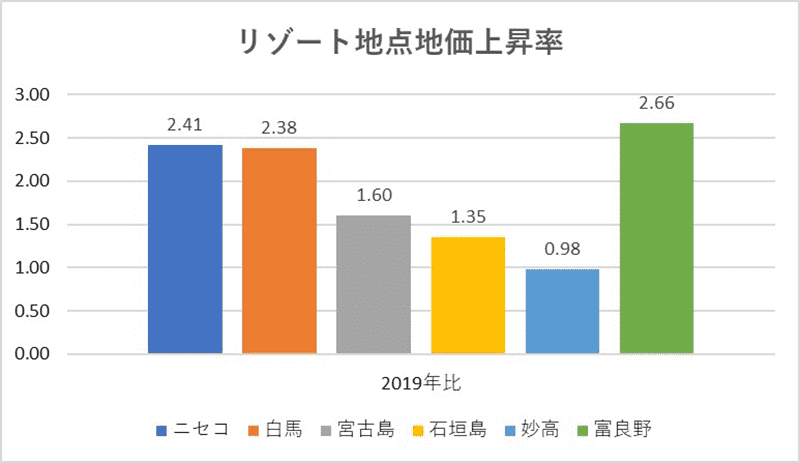

2024年、そして2025年の地価公示ではリゾート地における大幅な地価高騰が見られました。現在、注目されているリゾート地の地価について、2019年比変動率を表したのが次のグラフです。

出典:不動産情報ライブラリ「地価公示価格および不動産価格(取引価格)情報の検索・ダウンロード」

すでに注目されている、ニセコ、白馬、では2019年比で2倍以上の地価上昇があり、沖縄(宮古島、石垣島)でも大きな上昇率となっています。なお石垣島についてはリゾート開発付近の公的価格データはないため、石垣市中心部の公的価格で確認しています。

妙高では、まだ公的価格の上で明確な動きは見られませんが、リゾート計画の進捗状況が進むにしたがい、不動産市場に動きが現れると思われます。

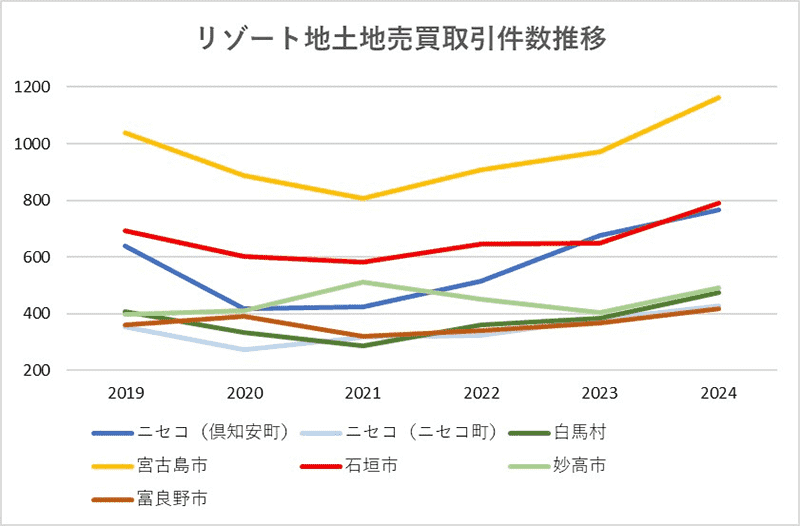

次に各エリアにおける土地売買の取引状況を確認します。2020~2021年はコロナの影響により、白馬村を除き取引件数は減少しましたが、その後は取引件数が回復しています。

白馬村、石垣市、宮古島市、妙高市は2024年の取引件数が前年比2割増となっており、ニセコエリア、富良野市は13%以上の増加と、投資が拡大している様子が明確になっていると言えるでしょう。

出典:国土交通省「土地取引規制基礎調査概況調査結果」より作成

次項ではグラフで示した、ニセコ、白馬、沖縄、富良野、妙高について、詳しく開発状況を解説します。

3.2. リゾート地として成長したエリア

スノーリゾート地として全国的にも知られた「ニセコ」は、行政区分では「倶知安町」と「ニセコ町」にまたがるエリアになります。

2023年度の外国人宿泊客数は約22万人、延宿泊客数は約73万人と、同年の外国人延宿泊客数(11,775万人)の0.6%を占めており、コロナ前のピークであった約67万人を上回っています。

ニセコはニセコアンヌプリ山頂から山麓にかけて4つのスキー場が展開しており、メインのスキー場「ニセコ東急グラン・ヒラフ」は国内企業の経営です。残り3か所のうち、2004年に東山と花園が外資系に譲渡され、以来、設備投資と活発な集客活動が行われ、諸外国のスキーヤーに「ニセコ」が知られるようになりました。

香港、アジアなどの大手投資会社は宿泊施設などに投資を集中しており、小規模なホテルやペンションなどの新築・建替えを目的とした不動産売買も活発になっています。

一方、白馬は1998年の長野冬季オリンピックの会場となり、八方尾根を中心として10か所のスキー場が展開する一大スノーリゾートになっています。

白馬において外国人観光客が増加するようになったのは、2015年ごろからであり2023年には約25万人の外国人宿泊客を数え、コロナの影響を受けていた2022年の50倍を記録しました。

外国人需要の急増は外国資本による投資を呼び込むことになり、小規模なホテルやペンションさらに別荘需要など、国内外からの投資が集中しています。ただし、白馬村は土地の開発について抑制的な措置をとっており、ニセコでみられるような過熱状態を懸念する動きもあり、地域との共存を考慮した開発が期待されています。

3.3. 今後リゾート開発で注目されるエリア

ここでは、今後期待されるエリアとして3か所のリゾート開発エリアに注目します。

まず沖縄に目を向けると、すでに宮古島や石垣島の地価上昇の様子については触れましたが、両島は離島ブームや移住ブームで注目されており、リゾート開発の期待もあり不動産市場にも影響を与えています。

さらに両エリアを含めて沖縄全体を底上げする契機として期待されるのが、2025年夏に開業予定のテーマパーク「ジャングリア沖縄」です。沖縄美ら海水族館からほど近い好立地であり、国内の有力企業や地元企業が資本参加し、金融機関を含めた調達事業資金は700億円に及びます。

経済波及効果は15年間で約6兆円、雇用創出は約88万人と予想されており、沖縄経済に大きな影響を与えるリゾート開発です。ジャングリア沖縄の集客力が、さらに沖縄全体の観光産業への呼び水になる可能性があるでしょう。

一方、日本のリゾート開発に対し、海外からの投資を集めるエリアのキーワードが「スノーリゾート」です。スノーリゾートとして今後の期待を集めているのが、新潟県の妙高高原と北海道の富良野です。

妙高高原には外資系が2,000億円もの投資を行うとされ、富良野には楽天グループが6,000m2の用地を取得し、高級貸別荘の投資を計画していると言われます。

両エリアは「冬」だけではなく、年間を通して観光客を呼び寄せる観光資源が周辺には豊富であり、観光の再始動が現実となった今日において、投資が行われるのは必然的な流れとなっています。

不動産市場への影響として、富良野ではスキー場付近の地価が2019年比で2.66倍になっています。前述した開発予定地付近とは異なりますが、動向を把握するには十分なデータと言えるでしょう。

4. リゾート再開発の今後の課題

世界的な観光産業の再始動により、観光に対するニーズの変化も生じています。

観光地での滞在期間が長くなり、宿泊と食事を別にするといった多様化を求め、体験型観光が主流となってきています。

とくに海外富裕層に多い「ラグジュアリートラベル」(特別な体験や文化交流を求める旅行形態)は、今後の観光産業のトレンドとも言え、観光産業成長の鍵となります。

宿泊施設に加え、リトリート施設やワークショップ施設なども投資対象として重要なジャンルであり、体験をどのように提供できるかが投資の成否を左右するでしょう。

観光産業における不動産投資に「立地」は極めて重要ですが、周辺の観光資源とどのようなネットワークを形成するのかがより重要な戦略となります。

前述した「ジャングリア沖縄」は、沖縄観光の拠点ともなる那覇に対峙し、もう一つの宿泊拠点を沖縄本島北部に構えることが、隠れたコンセプトであったと言います。観光開発に対する投資をより戦略的に行う重要性が伝わってきます。

しかし、リゾート開発には懸念材料も浮上しています。ニセコでは外資系リゾート会社の経営破たんが表面化しました。背景として、建築費高騰といったコスト上昇や、無理な資金計画による開発投資が原因とも考えられます。地価上昇による用地取得の負担が大きくなる中、こうした事案は、持続性を重視した開発が必要になることを示しています。

5. 持続可能な観光資源開発と不動産投資

日本は観光開発力の優れた国として国際的に評価されています。豊かな観光資源に恵まれ、それらの資源を活かした旅の創造など、アメリカ、スペインと肩を並べるほどの高いポテンシャルを持っています。

日本の観光産業に対する投資は、1980年代の「総合保養地域整備法(リゾート法)」による開発ブームからスタートしています。その後、持続可能な観光開発の必要性が認識されるようになり、地方創生の重要な柱としても位置付けられるようになりました。

観光再始動と言える今日の動きの中で、観光投資は不動産投資の対象としても、大きな意味を持つようになってきたと言えるでしょう。

一級建築士、宅地建物取引士

弘中 純一 氏

Junichi Hironaka

国立大学建築工学科卒業後、一部上場企業にてコンクリート系工業化住宅システムの研究開発に従事、その後工業化技術開発を主体とした建築士事務所に勤務。資格取得後独立自営により建築士事務所を立ち上げ、住宅の設計・施工・アフターと一連の業務に従事し、不動産流通事業にも携わり多数のクライアントに対するコンサルティングサービスを提供。現在は不動産購入・投資を検討する顧客へのコンサルティングと、各種Webサイトにおいて不動産関連の執筆実績を持つ。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。