公示地価とは?

実勢価格との違いや企業不動産における活用法を解説

#評価・調査

#実勢価格

企業の不動産戦略において、資産価値の適正な評価は経営判断の要となります。不動産の価格は「一物五価」と呼ばれるように、同じ不動産であっても公示地価、基準地価、固定資産税評価額、相続税路線価、実勢価格という5つの異なる評価額が存在します。

中でも、国土交通省が毎年公表する「公示地価」は、地域の状況や将来性が反映されるため、不動産の適正な取引価格の指標として広く活用されており、企業の資産評価や投資判断において欠かせない存在となっています。

本記事では、公示地価の目的と活用方法について解説します。基本的な仕組みから、具体的な調査方法、そしてCREにおける活用のポイントまで、体系的に整理しました。

目次

1. 公示地価とは?

公示地価とは、国土交通省が毎年発表する土地の標準価格のことを言い、公示価格とも呼ばれます。毎年1月1日時点で全国約2万6千カ所の標準地を不動産鑑定士が評価し、3月下旬に公表されます。1平方メートルあたりの価格で示され、土地鑑定委員会の審査を経て決定されます。

不動産取引においては、取引価格の妥当性判断とエリア分析のツールとしての役割を果たします。対象となる不動産の売買価格が適切かどうかを判断する際の重要な基準となり、実勢価格を把握する手がかりとして活用されます。

また、公示地価の推移を分析することで、エリアの経済活動の活性度、不動産市場のトレンド、将来的な発展可能性、投資リスクといった要素を把握することもできます。

1.1. 公示地価の目的

公示地価には4つの重要な目的があります。

1つ目の目的は、不動産取引の目安となる価格指標を知ることです。誰でも参考にできる信頼性の高い価格情報があることで、売り手も買い手も安心して取引できる環境が守られています。

2つ目は、不動産鑑定士が個別の物件を評価する際の基準を設けることです。鑑定士が土地を評価するときの共通の物差しとして機能することで、鑑定評価の信頼性を高めています。

3つ目は、道路整備や公共施設建設など、公共事業で必要な用地を取得する際の基準価格を算出するためです。国や地方自治体が土地を取得する際の価格算定に使われることで、税金の適切な使用を担保しています。

そして4つ目が、相続税や固定資産税などを計算する際の基準として活用することです。統一された基準として活用されることで、公平な税金の算定に役立っています。

1.2. 公示地価の調べ方

公示地価情報は国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」を利用すれば無料で閲覧することが可能です。調べたいエリアを選択したら、「価格情報」から「国土交通省地価公示」を選択します。地域ごとの標準地の公示地価、推移、そして不動産鑑定士による鑑定評価書の詳細内容を簡単に確認することができます。

単に公示地価の数値だけでなく、鑑定評価書の内容を知ることが重要なのは、土地の価格形成要因を正確に理解できるからです。数値だけでは見えない地域特性や将来性、価格変動の背景にある要因を専門家の視点から分析した情報は、貴重なものと言えます。

鑑定評価書で確認できる情報は以下のようなものです。

① 基本情報

所在地、住居表示、最寄駅からの距離、土地の形状・利用状況

② 価格情報

当年度の公示地価、前年比変動率、過去数年間の価格推移データ

③ 土地の物理的特性

地積(面積)、間口・奥行の比率、形状(整形/不整形)、傾斜の有無、土地の接道状況(幅員、舗装状況など)

④ 法的情報

用途地域、建蔽率、容積率、防火・準防火地域指定、その他の地域・区域指定

⑤ 周辺環境の状況

商業施設・公共施設へのアクセス状況、住環境の特性、地域の発展状況

⑥ 価格形成要因

価格に影響を与える要因の詳細分析

⑦ 不動産取引の需給動向

当該エリアの不動産取引状況、市場の活発さや停滞の状況、標準的な土地価格や建売価格

⑧ その他特記事項

再開発計画の有無、災害リスク情報、特殊な地域特性など

不動産売買の判断においては、単なる数値データだけでなく、鑑定評価書の内容も含めた総合的な分析が重要です。公示地価は、物件取得から売却、さらには投資ポートフォリオの構築・見直しまで、不動産投資の全プロセスにおいて重要な判断材料と言えるでしょう。

2. 実勢価格と公示地価の違い

不動産価格には公示地価という公的な指標とは別に、「実勢価格」という市場の実態を反映した価格が存在します。実勢価格とは、市場で実際に売買が成立した時の価格のことです。

不動産の価値を正確に把握するには公示地価だけでなく、実際の取引で成立している「実勢価格」を知ることも欠かせません。

なぜなら、不動産市場では、公示地価を出発点としながらも、物件の特徴や立地条件、市場の需要と供給のバランス、そして売主と買主の事情によって、最終的な価格が決まるからです。この交渉を経た合意金額が実勢価格であり、その時点での市場参加者が認めた「不動産の本当の価値」を表しています。

不動産の評価や取引を成功させるには、公示地価という「公的な目安」と、実勢価格という「市場の現実」の両方を理解し、組み合わせて活用することが重要です。

なお、実勢価格と公示地価を併用するためには、両者の特性も理解しておくとよいでしょう。

公示地価の強みは信頼性と客観性にあります。不動産鑑定士による厳格な評価に基づき、国が公表するため高い信頼性が特徴です。全国統一基準で継続的に調査されているため、地域比較や経年分析に適しているほか、透明性が高いため、税金評価などの公的基準としても活用されています。

しかし、年1回の公表のため市場変化への反応が遅く、標準的な土地を前提とするため個別特性を十分反映できないという弱点があります。

一方、実勢価格は市場変化をリアルタイムで反映する即時性が強みです。物件ごとの特性や当事者の事情を反映した実際の取引価格であり、投資判断や売買交渉に役立つ実践的な指標となります。

ただし、すべての取引情報が公開されるわけではなく、特殊な事情が反映されることもあるため一般化しにくいという弱点があります。

これらの特性をよく理解したうえで、双方にとって補完的な存在として役立てるのがよいでしょう。

2.1. 5つの不動産評価額

実勢価格と公示地価を含め、不動産の評価額には主に5つの種類があり、それぞれ異なる目的や特性を持っています。適切な不動産判断を行うためには、目的に応じて正しい評価額を調べることが重要です。

5つの評価額と、利用目的や活用場面は以下のようにまとめることができます。

公示地価は、国土交通省が毎年3月に公表する土地取引の基本的な指標です。不動産鑑定士による厳格な評価に基づく信頼性の高い指標であり、長期的な地価動向の把握や地域間比較に適しています。不動産投資計画の策定や地域の価格水準を知りたいときに活用されます。

基準地価は、都道府県が9月に公表する評価額で公示地価を補完する役割を持ちます。公示地価の標準地がないエリアをカバーしているため、特に地方部の不動産評価に役立ちます。

固定資産税評価額は、固定資産税の課税基準となる評価額で3年ごとに見直されます。一般的に公示地価の約7割程度の水準に設定され、土地だけでなく建物も評価対象となります。保有コストの試算や簿価から不動産の売却時期を検討するときなどに活用したい指標です。

相続税路線価は、国税庁が毎年7月に公表する相続税や贈与税の算定基準となる評価額です。公示地価の約8割程度の水準に設定され、主要な道路に面した土地の価格を示します。相続や贈与の計画、底地の地代算出の検証時などに参照します。

実勢価格は、市場で実際に取引が成立した価格であり、個別物件の特性や市場の需給バランス、当事者の事情などを反映した最も市場実態に即した価格です。具体的な売買交渉や投資判断、適正価格の見極めなど、実際の取引に直結する場面で重要になります。

これらの評価額は目的によって使い分けることが大切です。例えば不動産投資なら公示地価と実勢価格を、保有資産の出口戦略なら固定資産税評価額を中心に検討するなど、目的に応じた適切な評価額の選択が、より正確な不動産判断につながります。

不動産の評価額については、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:不動産評価額は5つある?それぞれの概要と調べ方を解説

3. CRE戦略における活用方法

公示地価は、不動産投資に限らずCRE戦略においても活用することができます。しかし、その活用にあたって注意しておきたいポイントも存在します。ここでは、CRE戦略で公示地価を活用するメリットや、留意点を解説します。

3.1. 活用場面やメリット

公示地価はCRE戦略における資産のリスク管理、財務評価、そして最適な利用用途の検討に役立てることが可能です。企業の不動産戦略は肌感覚や経験則で判断されがちですが、公示地価を活用することで、エビデンスに基づいた客観的な意思決定が可能になります。以下では、CRE戦略において公示地価をどのように役立てるか、その活用場面やメリットを考えます。

リスク分散

公示地価は、全国の土地価格を網羅しています。このため、公示地価を分析することで、成長エリアと衰退エリアを特定し、不動産ポートフォリオの再構築に役立てることができます。例えば、将来性のある地域への投資を増やし、リスクの高い地域への投資を減らすといった戦略を立てることが可能になります。

財務処理の必要性

企業会計においては、保有する不動産の簿価と時価との乖離が問題となります。そのようなとき、不動産の時価を把握するための客観的な指標として公示地価を活用することが可能です。例えば、簿価と時価との乖離が大きい場合、減損処理を行ったり、含み益を認識したりと、適切な財務処理を行うことができます。

利用用途の最適化

公示地価は、住宅地、商業地、工業地など、土地の利用用途別に価格が区分されています。このため、公示地価を参考にすることで、所有する不動産の最適な利用用途を分析することができます。例えば、商業適地であればショッピングセンター用地に、住宅適地であればマンション用地に、両者が混在するときはその割合を決定する基準としても役立てることが可能です。

3.2. 留意したいポイント

公示地価は土地の価値を判断する重要な指標ですが、これだけでは適正な価値を把握することはできません。なぜなら、不動産の価値はさまざまな要因によって決定されるからです。特に、鑑定評価書に記載される価格形成要因は、不動産の本質的な価値を理解する上で欠かせません。ここでは、公示地価を活用するうえで、押さえておかなければならないポイントを解説します。

複合用途の評価

オフィス、マンション、商業施設、医療施設、ホテルなどが一体となった複合用途不動産の評価においては、公示地価を基準としながらも、数字に表れない用途間の相乗効果や開発による付加価値を盛り込む必要があります。なぜなら、複数の用途が組み合わさることで生まれる「相乗効果」が存在するためです。

特に都心部や郊外の大規模開発では、このような複合施設が増加しています。例えば、オフィスビルと商業施設を組み合わせた複合施設では、オフィスに勤務する人たちが商業施設を利用することで生まれる追加需要や、複数の機能集約による交通利便性の向上など、新たな価値が創出されます。このような相乗効果は、個別の用途ごとの価値を単純に合算しただけでは評価することは不可能です。

公示地価と市場の乖離

公示地価や価格形成要因は実際の市場と乖離することがあります。なぜなら、公示地価は毎年1月1日時点の評価額であり、日々変動する街の動きをリアルタイムに反映できないからです。

例えば、地域の再開発計画、大規模商業施設の開業や閉業の決定、大規模工場の開所や撤退の決定など、不動産市場が急激に変化する局面では、公示地価と実際の取引価格との間に大きな差が生じることは珍しくありません。また、鉄道駅やバス便の新設や廃止、自然災害の発生なども公示地価に影響を与える要因です。

収益不動産評価の課題

公示地価は、不動産の収益性を十分に反映できていない可能性があります。なぜなら、公示地価の算定において収益還元法の活用が限定的だからです。

収益還元法は不動産の将来収益を現在価値に換算する評価手法ですが、公示地価の算定では十分に活用されていません。特に、対象地域での賃貸市場が未成熟であるときは、鑑定書にも収益還元法を適用しないことが明記されます。

収益不動産の投資判断においては、公示地価に加えて、独自に収益還元法による評価を行ったり、近隣事例比較法を用いて再現性の高い事業計画を立てたりするなど、複数の観点からの分析が不可欠です。

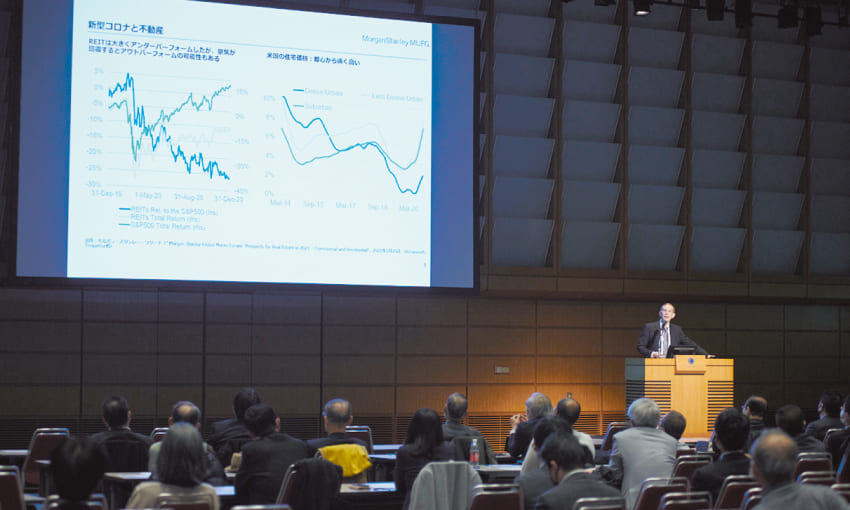

4. 2025年3月発表の公示地価

2025年(令和7年)の公示地価は、昨年度に引き続き全国の住宅地・商業地で上昇が見られました。2024年は全国の全用途平均で2.3%の上昇でしたが、2025年は2.7%上昇しています。三大都市圏では、前年3.5%の上昇に対して4.3%の上昇、地方圏では前年1.3%の上昇に対して同様の1.3%と、過去3年にわたる上昇基調が継続していることがわかります。

地方四市(北海道札幌市、宮城県仙台市、広島県広島市、福岡県福岡市)の上昇率をみると、前年7.7%だった上昇率は今回5.8%の上昇幅に留まりましたが、その他地域は前年0.7%だった上昇率が今回は0.8%と微増しています。このことから、地価の上昇は局地的な現象から全国的な傾向へと推移していることがわかります。

4.1. 公示地価が急伸するエリアの特徴

1)都心部の商業地域

大都市の中心部では公示地価が大きく上昇しています。これは街の再開発により新しい機能が加わったことと、外国人観光客の増加が主な理由です。世界的に有名なホテルのオープン、大型ショッピングモールの建設、最新設備を備えたオフィスビルの供給などにより、不動産から得られる収入が増えたことが価格に反映されています。今後も新しい開発計画が多く控えているため、この上昇傾向は続くと考えられます。

2)リゾートエリア

観光地でも公示地価の大幅な上昇が見られます。観光施設の質が向上し国内外から観光客が増加したことと、海外投資家が積極的に不動産を購入していることが背景にあります。高級リゾートホテルの建設、体験型の観光施設の整備、国際的なホテルチェーンの日本進出などが各地で進んでいます。海外からの観光客増加と外国資本の流入という二つの好材料により、今後も価格は上昇すると予想されます。

3)地方中核都市

地方の主要都市でも公示地価が上昇しています。郊外から都心部への人の移動、それに伴う住宅需要の増加、都市開発の進展などが要因です。特に駅から歩いて行ける便利な場所では目立った上昇が見られ、買い物や医療などの生活機能が集まる地域では今後も価格上昇が続くでしょう。

4)産業集積地

工場や研究施設が集まる地域でも公示地価が上昇しています。国の政策として進められている半導体産業の国内誘致、環境技術関連の産業集積、大規模工場の建設に伴う関連企業の進出や従業員の住宅需要の増加などが原因です。産業振興をきっかけとしたさまざまな需要増により、特に新しい工場が建設されている地域では着実な価格上昇が見込まれます。

4.2. 注目のエリア

2025年に公示地価が特徴的に値上がりしたエリアを確認しましょう。

1)大阪市中央区道頓堀の商業地

大阪市中央区にある「道頓堀」の商業地(大阪中央5-19)では、昨年に引き続き高い上昇率が見られました。

| 2024年 | 2025年 | |

|---|---|---|

| 公示地価と上昇率(前年比) | 6,200,000円/㎡(+25.3%) | 7,600,000円/㎡(+22.6%) |

難波駅界隈は、ANAスカイコネクトなんば、Osaka Metroなんばビルなど新規のオフィスビルが開業し、ビジネスの街としても発展を続けています。また、従来のイメージであった観光地としても、国内外からの観光客増加によりさらにその地位を向上させることに成功しました。

公示地価の上昇には特筆すべき観光資源やランドマークの存在が重要ですが、それだけではありません。難波のように、商業機能に加えてビジネス拠点としての機能を併せ持つなど、複合的な都市機能を有することが、持続的な地価上昇の要因となっています。

2)北海道千歳市の中心的商業地

北海道千歳市にある千代田町に所在する商業地(千歳5-3)でも、大きな公示地価の上昇率を確認することができました。

| 2024年 | 2025年 | |

|---|---|---|

| 公示地価と上昇率(前年比) | 119,000円/㎡(+29.3%) | 170,000円/㎡(+42.9%) |

千歳市は大手半導体メーカーの工場建設に伴い、ホテル・オフィス・マンション需要が激増しています。現在はJR千歳駅直結のオフィスビル建築も進んでおり、2025年夏以降に5棟の竣工が新たに予定されている状況です。

半導体メーカーの開所に伴う経済効果は甚大なものです。一般社団法人北海道新産業創造機構によれば、2023~2036年度の累計で最大18兆8000億円の経済効果があるとされており、今後も千歳市の公示地価上昇は続くでしょう。

出典:一般社団法人北海道新産業創造機構「Rapidus 株式会社立地に伴う道内経済への波及効果シミュレーション」

5. 公示地価の変動要因を読み解き、活用しよう

公示地価を効果的に活用するには、表面上の公示地価の把握以上のことが求められます。重要なのは、その変動要因を深く理解することです。

時系列での推移を分析することで、市場の中長期的なサイクルや傾向を把握でき、また短期的な変動の兆候も見出すことができます。さらに、変動要因を詳細に分析することで、市場価格の変動メカニズムへの理解が深まり、より的確な投資判断が可能となります。

ただし、公示地価の活用には、現場の実態把握や他の経済指標との併用が欠かせません。これらを総合的に分析することで、より精度の高い市場予測と戦略的な意思決定が可能となるでしょう。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業してから賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介など不動産業全般に従事。専門分野は信託案件のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務。プライム企業での業務経験を経て、現在は注文住宅会社にて不動産部門の責任者として活躍しながら、不動産に関する兼業ライターとして活躍中。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。