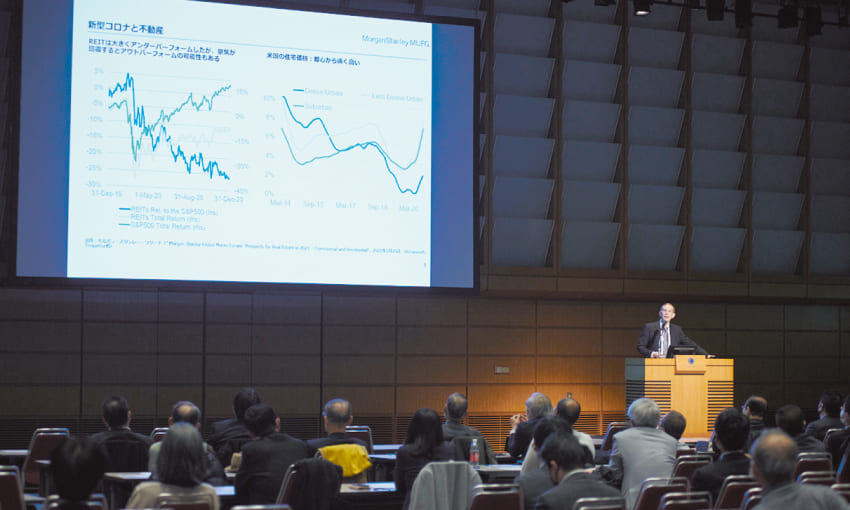

変革期のオフィスビル市場|高まる「賃貸ラボ」需要と資産価値向上

#不動産投資

#事業用不動産

#オフィス

近年、研究開発やイノベーション創出への需要拡大を背景に、新たな不動産カテゴリーとして「賃貸ラボ」への関心が高まっています。

賃貸ラボは、バイオテクノロジー企業や製薬関連のスタートアップ、大学発ベンチャーなどが必要とする専門的な実験・研究環境を提供する施設です。従来の一般的なオフィスビルでは対応困難な特殊設備や安全基準を満たしながら、柔軟な賃貸借契約により研究開発型企業の成長段階に応じたスペース提供を可能にしています。不動産投資の観点では、安定した長期収益と高い賃料水準が期待できる魅力的な投資対象として注目されています。

この記事では、賃貸ラボの基本的な知識から、市場が急速に拡大している背景、そして需給トレンドまでを網羅的に解説します。収益物件として、また資産形成における新たな一手としても魅力的な賃貸ラボが、どのような可能性を秘めているのか詳細に掘り下げます。

目次

1. 変化するオフィスビル市場と賃貸ラボへの注目

研究開発型企業の増加により、オフィスビル市場は大きな変革期を迎えています。従来型の画一的なオフィス空間だけでは満たせない新たなテナント需要が顕在化し、多様な用途への対応が求められています。

かつてオフィスビルの主な役割は、執務スペースの提供でした。しかし、リモートワークの普及や企業の価値観の変化に伴い、オフィスに求められる機能は単なる「働く場所」から組織の「共創の場」へと進化しています。この流れの中で、従来のオフィスビルでは提供できない特殊な設備や環境を必要とする企業のニーズも高まっています。

そのひとつが、今回のテーマである「賃貸ラボ」です。急成長を遂げるバイオテクノロジー系スタートアップや、研究開発型のベンチャー企業などが、より柔軟かつ迅速に研究開発環境を確保する手段として関心を寄せています。

オフィスビル市場全体で見ると、一部エリアでは空室率の上昇が散見される一方、こうした新たな需要を的確に捉えた不動産種別は高い稼働率を維持し、収益機会を生み出す可能性を秘めています。

テナントの多様なニーズに応えることが、今後のオフィスビル市場における重要な戦略とも言えるでしょう。そして賃貸ラボは、そうした流れの中で生まれた新しい価値を提供する不動産カテゴリーのひとつとして注目されています。

2. 「賃貸ラボ」とは?

賃貸ラボとは、「賃貸借契約に基づいて利用できる研究開発施設」のことです。ライフサイエンス(医薬品、バイオテクノロジー、再生医療など)、化学、素材、食品といった多岐にわたる分野の研究開発に必要な専門的な設備やインフラがあらかじめ備わっている、あるいは容易に設置可能な仕様となっている点が大きな特徴です。

従来の企業や大学の研究施設は、その多くが自社で土地を確保し、建物を建設する「自社保有型」でした。これに対し、賃貸ラボは、不動産オーナーが建設・所有する施設を、研究開発を行いたい企業や機関がテナントとして入居する形態を取ります。

この違いから、賃貸ラボには主に以下のようなメリットが生まれます。これらのメリットにより、賃貸ラボを利用するスタートアップ企業などは、限られた資金を研究開発に集中することができ、より早く成果を出して事業を軌道に乗せやすくなります。

同時に、これはビル経営者や投資家にとって大きなビジネスチャンスです。成長分野である研究開発企業を誘致することで、施設は高い専門性で差別化され、安定した収益と資産価値の向上が見込めます。

初期コストを大幅に削減

自社で研究施設を保有する場合、土地の購入、建物の建設、専門設備の導入などに多額の初期費用がかかります。賃貸ラボなら、これらの大きな出費を抑えることができ、浮いた資金を肝心の研究開発活動に重点的に投下できます。

スピーディーな研究開始

研究施設の設計から建設、そして各種の法的な許可を得るまでには、通常長い時間が必要です。一方、賃貸ラボは既に設備や環境が整っているため、契約後すぐに研究をスタートでき、貴重な時間を有効活用できます。

柔軟な規模変更と利用形態

会社の成長段階や研究プロジェクトの進捗状況に応じて、必要な実験スペースの広さや設備を柔軟に見直しやすいのが賃貸ラボの強みです。多くの施設が複数のテナントに対応しているため、事業規模の拡大や縮小に合わせて契約面積を調整しやすい場合もあります。

専門家による施設管理サポート

実験施設の運用や維持管理には、専門的な知識や特別なノウハウが不可欠です。賃貸ラボでは、施設の専門家による管理サポートを受けられることが多いため、複雑な施設管理業務に煩わされることなく、本来の研究開発業務に専念しやすくなります。

2.1. 賃貸ラボで必要となる設備

賃貸ラボは、研究開発を支えるため、一般的なオフィスビルとは異なる専門的な設備や仕様が不可欠です。これらは研究内容に応じてカスタマイズされますが、主に求められる代表的なものとして、以下の4点が挙げられます。

- (1)実験環境の基盤となる「水・電気・空気」の高度な制御システム

- (2)重量物に対応する建物構造とスムーズな搬入動線

- (3)機密情報・研究資産を保護する厳格なセキュリティ体制

- (4)安全なラボ運用を支える廃棄物の適正管理体制

賃貸ラボでは、まず実験環境の基盤として、高品質な実験用水の供給・排水処理設備、十分な電気容量とバックアップ電源、温度・湿度の精密管理システム、有害物質排出のための局所排気設備などが必要です。また、重い分析機器や大型実験装置に耐える頑丈な床構造と、機器搬入のための十分な通路幅や大型エレベーターも求められます。

さらに、知的財産や機密データ保護のための入退室管理システムと監視カメラなどの物理的セキュリティ対策に加え、化学物質や生物由来の特殊廃棄物を法令に従って安全に保管、分別、処理するための専用スペースと管理体制の確立も不可欠です。これらの専門性の高い設備により、一般的なオフィスでは実現できない高度な研究開発環境が提供できます。

なお、必要となる設備はラボのタイプによっても異なります。

賃貸ラボのタイプや安全基準を示す重要な専門用語について、以下の表にまとめました。

| 用語 | 定義 | 賃貸ラボで必要な設備 |

|---|---|---|

| ウェットラボ | 化学薬品などを直接使用する実験を行うスペース | 流し台・実験台・排気装置・純水装置・排水処理施設など |

| ドライラボ | コンピューターや電子機器を利用して、液体やガスを直接使用しない環境で行う研究スペース | 電源供給施設・通信インフラ・空調施設など |

| BSL(バイオセーフティレベル) | 微生物や病原体などを取り扱うスペース 扱う生物試料のリスクに応じて4段階に分類される |

オートクレーヴ・エアロック・フィルターシステムなど |

3. 賃貸ラボが注目される背景

賃貸ラボの需要がなぜこれほど高まっているのか、その具体的な背景には、大きく分けて次の3つの要因が考えられます。

- 加速するライフサイエンス市場と研究開発スタイルの変化

- スタートアップの隆盛と柔軟な研究開発体制へのニーズ

- 既存研究施設の課題と移転・集約ニーズ

まず、ライフサイエンス市場の持続的な成長が挙げられます。高齢化の進展や革新的な医療技術の登場により、国内外の医薬品やバイオテクノロジー市場は拡大を続けています。日本政府もライフサイエンス分野を成長戦略の柱として位置づけ、創薬、再生医療、バイオテクノロジーなど多岐にわたる研究開発活動が活発化しています。同時に、研究開発スタイルも従来の「自前主義」から外部連携を重視する「オープンイノベーション」へと変化し、柔軟な研究拠点確保のニーズが高まっています。

次に、ライフサイエンス分野におけるスタートアップ企業の急増も重要な要因です。大学発ベンチャーや革新的技術を持つ研究者による起業が相次ぎ、大型資金調達に成功する事例も目立っています。これらの企業は自社での大規模施設建設を避け、初期投資を抑えながら迅速に研究を開始したいというニーズがあり、事業成長に合わせて柔軟にスペースを調整できる賃貸ラボが最適な選択肢となっています。

さらに、既存研究施設の老朽化と移転・集約ニーズも需要を押し上げています。建設から数十年が経過した施設や、最新の研究技術に対応できない設備仕様の問題から、企業・大学が研究機能の効率化・高度化を目指し、最新設備を備えた賃貸ラボへの移転を検討するケースが増加しています。

これらの要因に加え、賃貸ラボには研究内容に応じた専門設備の提供や、研究者コミュニティ形成を支援するソフト面のサービスなど、従来のオフィス賃貸では実現できない独自の価値があります。このような多面的な魅力により、テナント側の賃貸ラボへの関心と需要は急速に高まっています。

こうしたテナント側の活発な動きは不動産市場にも影響を与えています。以下で、賃貸ラボを運用する側のメリットについて詳しく見ていきましょう。テナント企業のニーズの高まりが、不動産オーナーにとってどのような収益機会をもたらすのかを解説します。

3.1. 不動産オーナーにとっての賃貸ラボ運用メリット

賃貸ラボは、不動産オーナーにとっても魅力的な投資対象です。従来のオフィス賃貸と比較して、以下の3つの大きなメリットがあります。

高い収益性と賃料単価

賃貸ラボは、専門設備や特殊仕様を備えた施設であるため、一般的なオフィスビルと比較して高い賃料設定が可能です。研究開発に特化した付加価値の高い設備により、坪当たりの賃料単価を大幅に向上させることができます。

長期安定的なテナント確保

研究開発活動の特性上、頻繁な拠点移転は困難であり、テナント企業は中長期での利用を前提とする傾向があります。また、研究開発投資の継続性や専門設備への初期投資回収の観点から、比較的長期間の賃貸借契約を締結するケースが多く、安定した賃料収入を期待できます。研究プロジェクトが軌道に乗れば、さらなる拡張需要も見込めるため、空室リスクの軽減と収益の安定化が図れます。

既存ビルの価値向上と再生効果

老朽化が進む既存オフィスビルや工場などを賃貸ラボへ用途転換することで、建物の資産価値を大幅に向上させることが可能です。立地条件や建物構造によっては、大規模な建て替えを行わずとも、設備改修により収益性の高い賃貸ラボとして再生できるため、投資効率の良い資産活用手法として注目されています。とくに、製造業の工場跡地や研究所跡地などは、賃貸ラボへの転換に適した物件として高い需要があります。

これらのメリットと拡大するライフサイエンス市場を背景に、賃貸ラボは不動産投資における有力な新カテゴリーとして、不動産オーナーから高い期待を寄せられています。

4. 賃貸ラボの需給動向

賃貸ラボ市場の現状について、需要(テナントの入居)と供給(物件の開発)の両面から具体的な動向を解説します。

4.1. 賃貸ラボの需要動向

賃貸ラボの需要は、ライフサイエンス分野を中心に、バイオベンチャー、製薬会社、大学、研究機関など幅広い研究開発主体から寄せられています。とくに、革新的な技術やアイデアを持つバイオベンチャーやスタートアップは、初期投資を抑えつつ迅速に研究開発に着手できる環境を求めており、賃貸ラボの主要なターゲット層となっています。事業の成長フェーズに合わせて柔軟に施設を利用できる点は大きな魅力と言えるでしょう。

また、製薬企業などから医薬品の開発業務を受託するCRO(医薬品開発業務受託機関)や、医薬品の製造業務を受託するCMO(医薬品製造業務受託機関)にとっても、賃貸ラボは有力な選択肢です。これらの企業は、受託するプロジェクトの内容や期間に応じて研究開発スペースや生産設備を柔軟に確保する必要があるため、賃貸ラボの利便性を高く評価しています。

大手メーカーも賃貸ラボの活用に積極的な姿勢を見せています。既存の自社研究施設の補完的な役割として、あるいは特定の研究プロジェクトに特化したサテライトラボとして利用するケースが増えています。さらに、社外の技術や知見を取り込み、新たなイノベーション創出を目指すオープンイノベーションの戦略的拠点として、賃貸ラボを選択する企業も見られます。

加えて、大学や公的研究機関においても、賃貸ラボへの関心は高まっています。産業界との連携を強化する産学連携プロジェクトの推進拠点や老朽化した学内研究施設の代替施設、大学から生まれるベンチャーの育成・支援拠点として、賃貸ラボが活用され始めています。

このように、賃貸ラボの需要は従来の主要ターゲットであったバイオベンチャーやスタートアップから、CRO・CMO、大手メーカー、さらには大学・公的研究機関まで、多様な研究開発主体に広がりを見せています。各組織が抱える異なるニーズや課題に対して、賃貸ラボが柔軟で効率的なソリューションを提供できることが、この需要拡大の背景にあると言えるでしょう。

ライフサイエンス市場の継続的な成長や研究開発手法の多様化、さらには産学連携の活発化といったトレンドを考慮すると、賃貸ラボへの需要は今後もさらなる広がりを見せると予想されます。

4.2. 賃貸ラボの供給動向

テナントニーズの高まりを受け、近年では不動産デベロッパーや投資家が研究施設を新たな不動産カテゴリーとして捉え、積極的に賃貸ラボの開発・供給に乗り出す動きが活発化しています。

首都圏や関西圏を中心に大規模な賃貸ラボの供給事例が増加しており、これらの施設は、単に実験スペースを提供するだけでなく、入居者同士のコミュニケーションやイノベーション創出を促進する工夫が凝らされている点が特徴です。

また、賃貸ラボの供給エリアは、特定の主要エリアに集積する傾向が見られます。

従来から研究機関が集積しているサイエンスパークや学術研究都市の周辺に加え、交通利便性の高い都市部や臨海部にも開発が進んでいます。これは、研究者の採用競争力の確保や共同研究先との連携のしやすさといった観点から、アクセスの良さが重視される傾向があるためです。既存のオフィスビルや倉庫をリノベーションして賃貸ラボに転用する事例も見られます。

より詳細に見ると、関東エリアでは異なる特徴を有するさまざまな地域で開発が進んでいます。例えば、都心部では交通アクセスの良さを活かし、スタートアップ企業や大手企業のサテライトラボなどを対象とした、比較的小規模から中規模の施設です。既存のオフィスビルを賃貸ラボへとコンバージョン(用途変更)する事例もあります。

一方、臨海部のベイエリアに目を向けると、広い敷地を確保しやすいため、より大規模で専門性の高い賃貸ラボが開発されており、効率的な物流網との連携を視野に入れた動きも出てきています。さらに、大学や公的研究機関が多く立地する近郊エリアでは、これらの機関との連携を意識した、比較的広めの床面積を持つ施設や、既存の研究施設をリノベーションして賃貸ラボとして提供するケースも見られます。

次に関西エリアでは、特色のある都市で賃貸ラボの供給が進んでいます。

神戸市では、ポートアイランドを中心に地域の公的機関、大学、病院群と連携しながら、医療産業都市構想の一環として賃貸ラボの集積が進められています。大阪市内においては、都心部へのアクセスを重視するテナントのニーズに応える形で賃貸ラボの開発が見られます。また、京都では、京都大学をはじめとする学術研究機関との歴史的にも強固な連携を背景に、特に大学発のスタートアップなどを主要なターゲットとした賃貸ラボが展開されています。

これらの大都市圏以外に目を向けると、地方都市においても地域の研究開発拠点や主要な大学の周辺を中心に、賃貸ラボが点在し始めています。こうした施設では、その地域の産業特性や得意とする研究分野の特色を反映した多様な研究開発活動が行われる傾向にあり、エリアごとにユニークな賃貸ラボ市場が形成されつつあります。

5. 賃貸ラボ市場の今後の展望

賃貸ラボ市場は、今後どのように変化していくのでしょうか。その将来像と背景にある理由を整理して解説します。

結論として、賃貸ラボ市場は今後も量的に拡大し、質的にも多様化・進化していく可能性が高いと考えられます。現在はまだニッチな市場と捉えられることもありますが、将来的にはオフィスや物流施設と並ぶ主要な不動産カテゴリーへと成長すると予想されます。

その理由は、以下の3点に集約されます。

- ライフサイエンス市場の成長性

- スタートアップの発生頻度

- 賃貸ラボの利用ニーズの上昇

ライフサイエンス市場自体が成長し続けているから

最大の推進力は、やはりライフサイエンス市場の持続的な成長です。世界の医薬品市場は、新興国の経済成長や世界的な高齢化の進行、バイオ医薬品や遺伝子治療といった革新的なモダリティ(治療手段)の登場により、今後も安定的な拡大が見込まれています。

日本国内においても、政府による強力な後押しや、健康寿命延伸への関心の高まりを背景に、創薬、再生医療、医療機器、ヘルスケアITといった分野での研究開発投資は継続的に増加すると予測されます。この成長市場が、賃貸ラボの安定的な需要を下支えします。

スタートアップが継続的に生まれやすい土壌があるから

ライフサイエンス分野は、革新的なアイデアや技術を持つスタートアップが生まれやすい領域です。近年、日本では政府によるスタートアップ支援策の強化や、大学における起業家精神の醸成、民間からのリスクマネー供給の増加など、スタートアップエコシステムが着実に発展しています。

とくに、ライフサイエンスのような専門性の高い業種での起業が増加傾向にあり、これらの企業は初期投資を抑え、迅速かつ柔軟に研究開発環境を確保できる賃貸ラボの主要なユーザーとなります。この新潮流は今後も継続し、賃貸ラボ市場のさらなる拡大を後押ししていくと見込まれます。

賃貸ラボの利用シーンが拡大していく傾向にあるから

賃貸ラボの利用者は、バイオベンチャーだけでなく、多様なプレイヤーに広がりつつあります。例えば、大手製薬企業が自社の研究開発ポートフォリオの最適化やオープンイノベーションの推進を目的として、外部の賃貸ラボを活用するケースが増えています。

さらに、大学や公的な研究機関の間でも、賃貸ラボへの関心が高まっています。具体的には、企業と大学が協力して研究開発を進めるための拠点(産学連携の場)として、また大学で生まれた新しい技術やアイデアをもとに設立された会社(スピンアウトベンチャー)を育成し、事業を軌道に乗せるための支援施設(インキュベーション施設)として、賃貸ラボを活用しようという動きが活発になっています。

将来的には、ライフサイエンス以外の素材科学、環境技術、食品科学といった研究開発集約型の産業においても、賃貸ラボのコンセプトが応用されていく可能性があります。政府によるライフサイエンス分野への継続的な投資や、民間企業による多様な形態の賃貸ラボ供給が進むことで、不動産カテゴリーとしての賃貸ラボの認知度と魅力は一層高まり、その利用シーンはさらに拡大していくと考えられます。

これらの理由から、賃貸ラボ市場は、単なる一時的なブームではなく、社会構造や産業構造の変化に対応した持続的な成長が期待できる分野であると言えるでしょう。

6. 賃貸ラボは新たな収益の柱になる

賃貸ラボは変化するオフィスビル市場において、研究開発型テナントの多様なニーズに応える新たな不動産カテゴリーとして、その重要性を急速に高めています。

この賃貸ラボというカテゴリーは、専門性の高さから一般的なオフィスと比較してより高い賃貸収入が期待できる可能性に加え、先端技術や医療の発展を支えるという社会貢献性、そして地域経済への寄与といった多様なメリットを有しています。現在は都心部での供給が中心ですが、今後は地方都市への波及も期待されます。

ライフサイエンス市場の持続的な成長などを背景に、賃貸ラボは今後ますます市場拡大が見込まれます。新たな収益の柱として、また資産形成の有望な選択肢として、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。

現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立った分かりやすい解説を得意としています。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。