不動産のライフサイクルコスト(LCC)とは?CRE戦略に欠かせないコスト管理と最適化の手法

#税金・コスト

#老朽化・遊休資産

#ESG

#有効活用

企業にとって不動産はバランスシートの大きな部分を占める資産ですが、そのコスト管理は極めて複雑です。とくに、目先の初期投資だけでその価値を判断してしまうと、予期せぬ維持管理費や修繕費がかさみ、長期的なキャッシュフローや収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。

この不動産投資における潜在的な財務リスクを避け、不動産の生涯にわたる総コストを可視化するための視点が「ライフサイクルコスト(LCC)」です。

ライフサイクルコストは不動産の取得から廃棄に至る全期間の総コストを算出・管理する手法で、「ライフサイクルコストによる現状把握→ファシリティマネジメントによる改善実行→CRE戦略の実現」という企業価値向上プロセスの出発点となります。

また、LCCの活用は不動産の総費用の算出に留まりません。最適な不動産の保有期間と売却時期の予測に展開することもできます。LCCを詳細に分析することで、維持管理費用などが急激に増加する「コストの転換点」の把握が可能となり、この転換点と将来の市場価値変動を総合的に考慮すれば、不動産の最適な売却時期を逆算して導き出すこともできます。

適切に実行すれば、キャッシュフローと事業収益が直接改善され、不動産価格高騰と環境配慮要求が強まる現在の競争優位性確保にもつながるでしょう。

この記事では、ライフサイクルコストの重要性から具体的な内訳、そしてCREへの活用方法まで詳しく解説します。

資産価値を最大化するための不動産戦略をサポート

売却・査定について

目次

1. なぜライフサイクルコストが重要なのか

企業の不動産戦略において、ライフサイクルコストという考え方は、長期的な収益性と持続可能性を大きく左右する重要な要素です。正しく理解することで、目先のコストにとらわれない賢明な経営判断ができるようになります。

ライフサイクルコストとは、建物の企画・設計から建設、運用、解体・処分まで、建物の一生にかかるすべての費用を合計したものです。中でもとくに重要なのが、建物が完成したあとの維持・運用にかかる費用(ランニングコスト)で、光熱水費や清掃費、警備費、税金、修繕費などが含まれます。

このように、不動産は長期運用資産であることから、初期費用以外にも多岐にわたるコストが発生します。これらのコストを含め、全体像を正確に把握し可視化することこそがライフサイクルコストの核心です。そして、その実践は企業に多大なメリットをもたらします。

では、なぜ今、このライフサイクルコストの考え方がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。それは、ライフサイクルコストが社内外のさまざまなニーズに応えるためです。

社内のニーズから見ると、ライフサイクルコストを活用することで精度の高い中長期の予算管理ができるようになり、見込み外の大きな支出を抑えることができます。また、計画的なメンテナンスを行うことで、従業員が働きやすい環境を保ちながら不動産の価値も維持でき、災害時の事業継続能力の向上にもつながります。

一方、社外からの視点だと、建築費が高騰する中での投資効率の最大化や、建物の老朽化による事故リスクの回避(企業の信頼性保護)などが挙げられます。

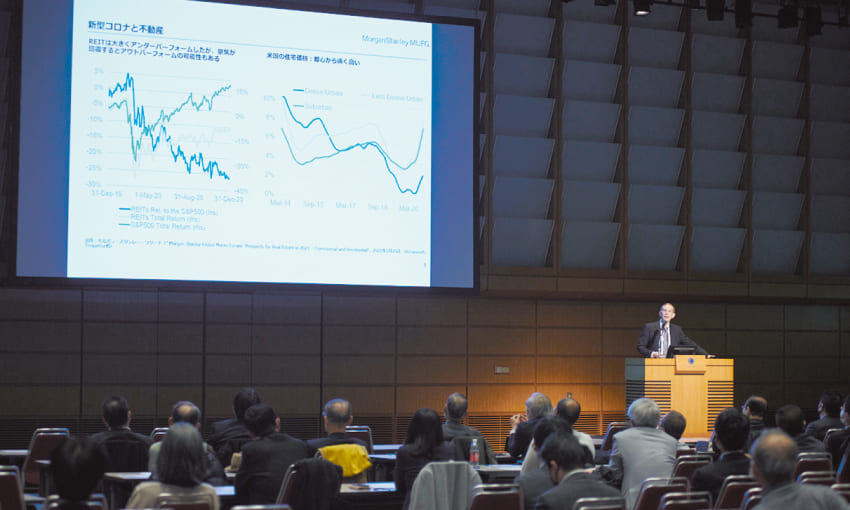

中でも、環境配慮への要求は近年とくに高まっており、ライフサイクルコストの重要性を決定づける動きとして、2028年度を目途に新築建築物への「ライフサイクルアセスメント(LCA)」算定の方針を国土交通省が打ち出しました。

LCAとは、建材の製造から建物の建設、日々の運用、そして最終的な解体に至るまで、建物の一生を通じて排出されるCO2量などの環境への負荷を評価することです。

このLCAと、建物の生涯にかかる総費用であるライフサイクルコストは、深く関連しています。例えば、省エネ性能の高い建材を選んだり、効率的な空調システムを導入したりする「LCAを低減させる設計」は、結果として建物の運用中に発生する光熱費などを大幅に削減することにつながります。これはつまり、ライフサイクルコストにおける運用コストの削減に直結するということです。

また、LCA制度化により、企業不動産の資産価値向上と財務メリットが期待できます。環境負荷の低い建物は市場評価が高まり、賃料上昇や売却時のプレミアム価格が見込めます。

運用面では、省エネルギー設計により運用コストが削減され、キャッシュフローが改善されます。また、既に実施されているLCA算定に要するコストの補助金制度などにより初期投資負担も軽減され、企業イメージの向上にもつながるでしょう。

このように、ライフサイクルコストに基づいた長期的な不動産管理は、企業が持続的に成長していくために欠かせないものです。

2. ライフサイクルコストの内訳とポイント

ライフサイクルコストを管理する上で、まず理解すべきはその内訳と、各段階でかかるコストの特性です。

建物のライフサイクルは大きく4つの段階(フェーズ)に分けられ、それぞれのコストと全体に占める割合の目安は以下の通りです。

| フェーズ | 主なコスト項目 | ライフサイクルコストに占める割合 |

|---|---|---|

| 企画設計コスト | 建設企画、現地調査、用地取得、設計、環境管理、効果分析、設計支援に関するコスト(土地取得費、測量・地盤調査費、設計・監理料、各種申請手数料など) | 約1% |

| 建設コスト | 工事契約、建設工事、工事管理、環境対策、施工検査、建設支援に関するコスト(本体工事費、設備工事費など) | 約20~25% |

| 運用コスト | PM・BM費、光熱費、水道代、税金などにかかるコスト | 約75~80% |

| 保全コスト | 保全、修繕、設備更新に要するコスト | |

| 解体・再利用コスト | 解体、再利用・処分、環境対策コスト(解体工事費、廃棄物処理費、土壌汚染対策費など) | 約1% |

この表から明らかなように、ライフサイクルコストの大部分(約75~80%)は、完成後の運用管理段階で発生します。

中小規模オフィスビルを例に、具体的な費用配分を見てみましょう。ここでは、年間収入約1億円、市場価格20~25億円、利回り4~5%の物件を想定しています。

企画設計コストは、建設企画、現地調査、用地取得、設計、環境管理などに要する費用で、ライフサイクルコスト全体の約1%を占めます。

次に、建物本体工事や設備工事を含む建設コストは、延床面積2,000㎡、坪単価100万円のオフィスビルで約6億円となり、ライフサイクルコスト全体の約15~20%に相当すると考えられます。中小規模ビルでは、この建設費の総額が抑えられる分、運用・維持管理コストがライフサイクルコスト全体に占める割合が相対的に高くなります。

ライフサイクルコストの大部分を占めるのが運用コストと保全コストです。これらを合わせた運用管理費は、ライフサイクルコスト全体の約80%に達します。

運用コストには、PM・BM費用、水光熱費、清掃・警備費、税金などが含まれ、これらは毎月発生する日常経費です。一方、保全コストは、日常的な小規模修繕に加え、外壁改修、屋上防水、空調機器やエレベーターの大規模更新、建物のバリューアップ投資など多岐にわたります。これらは10~15年周期で発生し、一度に数千万円から数億円単位の費用がかかることも珍しくありません。

建設コストの4倍にもなる総額約24億円(年間平均4千万円)の運用・保全費用は、突発的な巨額出費に備えた事前計画と積み立てが不可欠です。

最後に、建物の解体、再利用・処分、土壌汚染調査など環境対策にかかる解体・再利用コストは、ライフサイクルコスト全体の約1%とされています。

このように、各フェーズのコストを詳細に把握することで、より精度の高いライフサイクルコスト管理と戦略的な不動産運用が可能になります。

この事実からわかることは、ライフサイクルコストの最適化は設計段階の努力だけでは不十分であり、将来を見据えた試算が重要ということです。

ライフサイクルコストを最適化するには、企画から解体までの各フェーズで、戦略的な視点を持つことが不可欠です。それぞれの段階で押さえるべきポイントを具体的に確認しておきましょう。

まず、企画・設計段階では、目先の初期費用にとらわれない長期的視点が重要です。断熱性能や設備の耐久性、将来のレイアウト変更への柔軟性まで考慮して仕様を決定することが、将来の運営・修繕コストを抑制する鍵となります。例えば、初期費用は高くともLED照明を採用すれば、長期的な電気代と交換費用を大幅に削減できます。

運用管理においては、データ分析を通じた最適化がライフサイクルコスト削減の鍵となります。これを運用と保全の2つの観点から見ていきましょう。

運用コストの最適化では、建物利用に伴う日常的な費用を管理します。とくに水光熱費などのエネルギーコストは大きな割合を占めるため、エネルギー管理システム(EMS)を活用した電力使用量や空調効率の分析が有効です。EMSは初期投資額が大きいものの、長い目で見ると、無駄を発見し運用を改善することで大幅なコスト削減を実現できます。

一方、保全コストの最適化では、建物の機能維持と長寿命化が目標となります。設備の劣化診断や予防保全データに基づいて最適なタイミングでメンテナンスを実施することで、高額な突発的費用を回避できます。同時に建物の寿命を延ばし、長期的なライフサイクルコスト削減にもつながります。

そして、大規模修繕・改修のタイミングは、重要な投資判断の機会です。単なる原状回復に留まらず、省エネ化や機能向上といった付加価値を生む改修を行うのか、建て替えや移転を行うのか、費用対効果を冷静に比較検討する必要があります。

最終的な処分・解体フェーズにおいても、事前の計画が肝心です。解体コストをあらかじめ把握しておくだけでなく、売却時には修繕履歴といったデータを開示することで買主からの信頼を得られ、資産価値の維持・向上にもつながります。

不動産投資チェックリスト

~投資目的編~

「投資目的」で不動産を購入する際、事前に整理しておくべき項目をチェックシートにまとめました。別紙の解説集に物件購入時のヒントがございます。是非ご覧ください。

3. ファシリティマネジメントとライフサイクルコスト

では、その重要な経営指標であるライフサイクルコストを、具体的にどう管理・最適化すれば良いのでしょうか。その答えが「ファシリティマネジメント(FM)」です。

FMは、単なる施設管理を指す言葉ではありません。人事・財務やITと並び、事業を支える経営基盤のひとつと位置づけられる、重要な経営活動そのものです。不動産を単なる「建物」としてではなく、企業の目標達成に貢献する「経営資源」と捉え、その価値を最大化するために、企画から活用、管理までを総合的に行う戦略的な手法を指します。

このFMという戦略的な手法が目指す「価値の最大化」とは、単にコストを削減することだけではありません。それは、ライフサイクルコストの最適化による徹底的なコスト管理という「守り」の側面と、不動産を活用して従業員の生産性向上やイノベーションを促す「攻め」の価値創造、この両面からアプローチすることを指します。この「守り」と「攻め」の両立こそが、FMが企業の経営戦略と深く結びつく最大の理由です。

まず「守り」の面では、企画段階で将来の修繕費を抑える建材を選び、運用段階でエネルギー使用量を監視して光熱費を削減し、管理段階で清掃や警備のコストを適正化するなど、建物のあらゆる段階でコスト管理を行います。

一方、「攻め」の面では、不動産を通じて資産価値そのものや市場での競争力を高めます。

例えば、空室が目立つようになったオフィスビルへの対策は、単に賃料を下げて新たなテナントを探すといった従来の手法だけではありません。優れたFMは、時代のニーズを分析し、不動産そのものの「商品価値」を高めることから始めます。具体的には、未利用スペースをリノベーションして、テナントが共同で利用できるラウンジや会議室、リフレッシュ空間などを創出するといった戦略的な投資を提案します。

こうした付加価値の創造は、入居テナントの満足度を高めるだけでなく、新たな優良テナントを惹きつけ、結果的に賃料の増額や長期的な安定稼働を実現します。つまり、コスト最適化の活動に加えて、不動産の持つポテンシャルを最大限に引き出し、収益性を向上させることこそが、FMにおける「攻め」の役割なのです。

こうした付加価値創造への投資は、まさしくCAPEX(Capital Expenditure:資本的支出)です。CAPEXは、建物の価値を高めたり寿命を延ばしたりするための大規模な改修や設備投資を指し、日常的な維持管理費であるOPEX(Operating Expenditure:営業費用)とは区別されます。このCAPEXの戦略こそが、「攻め」のFMにおける一丁目一番地と言えるでしょう。

なぜなら、CAPEXはLCCにおいても大きな割合を占めるからです。そのため、CAPEXは「設備が壊れたから仕方なく行う」といった突発的な理由で実施するのではなく、LCC全体を見据え、戦略的に計画・実行することが極めて重要になります。

このFMによる価値創造は、とくにCRE(企業不動産)戦略において中心的な役割を果たします。計画的なライフサイクルコスト管理はキャッシュフローを改善し、ROA(総資産利益率)を向上させ、時代のニーズに合わせた改修などの戦略的判断は、不動産の収益性そのものを高めることに寄与するでしょう。

ライフサイクルコストの最適化に向けた取り組みは、近年ますます重要視されるESG経営の観点とも強く一致します。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字であり、企業活動を通じて気候変動や人権問題などの社会課題への取り組みを重視する考え方です。

ライフサイクルコスト管理は、まさにこのESGの各側面と直接的な関係があります。省エネ運用は環境(E)負荷を低減し、快適な職場環境の提供は社会(S)的価値を向上させます。また、法令を遵守した適切な資産管理はガバナンス(G)を強化し、企業の信頼性を高めます。

このように、ライフサイクルコストを戦略的に実践することは、単なるコスト削減にとどまらず、ESGの観点から企業価値を高め、投資家や従業員、消費者といったステークホルダーからの支持を得るための重要な経営戦略となります。

このように、ライフサイクルコストを軸としたFMの実践は、不動産を単なるコスト要因から利益を生み出す攻めの資産へと転換させる、極めて有効な経営戦略なのです。

関連記事:

プロパティマネジメント(PM)とは?業務内容や重要性、選定ポイントを紹介

ESG経営と不動産~環境、社会、ガバナンスの観点での経営と不動産の関連性~

4. CRE戦略としてのライフサイクルコスト管理

ライフサイクルコスト管理を進めることは、単なるコスト削減を超えてCRE戦略を進めることと同義です。CRE戦略とは、企業が保有する不動産を経営戦略と結びつけ、企業価値の最大化を目指すアプローチです。ライフサイクルコスト管理を戦略的に組み込むことで、不動産が持つ潜在能力を最大限に引き出し、経営に多角的な好影響をもたらすことが可能です。

さらに詳しく知りたい方へ

CRE戦略とは?不動産で企業価値を高める中長期的な戦略を詳しく解説

まず財務面では、ライフサイクルコスト管理が企業の財務諸表に直接的な改善をもたらします。計画的な運用・保全により、突発的な修繕費用や無駄なエネルギーコストを削減できるため、損益計算書では販管費や原価の削減、キャッシュフロー計算書では営業キャッシュフローの増加が実現されるでしょう。

また、不動産の価値を適切に維持・向上させることは、資産の効率性を示すROA(総資産利益率)の改善にもつながります。不動産コストの透明化と最適化は、経営資源の有効活用を促し、企業全体の収益力強化に貢献するものです。

次に、ライフサイクルコスト管理を推進することで、CRE戦略の重要な役割の一つであるESG経営の実現につながるというメリットがあります。

従来の不動産管理が単なるコスト部門とみなされがちだったのに対し、ESGの観点を組み込んだライフサイクルコスト管理は、不動産部門を「企業価値を生み出す戦略部門」へと変化させるでしょう。環境に配慮した建物運営によりグリーンビルディング認証の取得やカーボンニュートラル目標への貢献が可能となり、企業の競争力向上につながります。

さらに、働きやすい職場環境による優秀な人材の獲得・定着や、快適なオフィス環境によるテナント満足度の向上といった無形価値も創出されます。これらの取り組みは、ESGを重視する投資家からの評価を高め、資金調達コストの低減や株価向上に直結するでしょう。現代においては、ライフサイクルコストを通じたESG価値の創出は、企業が市場で競争力を維持するための不可欠な要素となっています。

しかし、ライフサイクルコスト管理を核としたCRE戦略の実行には、いくつかの課題が伴います。

まず、「不動産はコスト」という旧来の認識からくる経営層の理解不足が挙げられます。これを乗り越えるには、ライフサイクルコスト分析を通じて不動産の適切な管理により不要コストを削減し、戦略的な箇所へのリソース配分や投資を行うことで、コストダウンと収益アップを同時に実現できることを数値で提示し、その具体的な投資対効果を明確に説明することが重要です。

次に、不動産部門と経理、総務といった部門間の縦割り構造も課題となりがちです。情報共有の促進や部門横断的なプロジェクトチームの編成により、連携を強化する必要があるでしょう。

また、初期費用を重視したり、目先のコスト削減に走ったりするなどの短期的な視点もライフサイクルコスト最適化を妨げます。総合的なコストとベネフィットを可視化し、中長期的な視点での意思決定を促すことが重要です。

さらに、ライフサイクルコストデータ収集・分析のための専門知識やツールの不足も課題となることがあります。この点では、専門人材の育成や適切なシステム導入、外部専門家との連携が有効な解決策となるでしょう。

これらの課題を認識し、適切な対策を講じることで、企業はライフサイクルコスト管理を強力なCRE戦略の柱として確立し、持続的な企業価値向上を実現できます。

5. ライフサイクルコストを理解して最適なCRE戦略を

ライフサイクルコストは、建物の生涯にかかる「真の総コスト」を可視化する、極めて重要な経営指標です。

このトータルコストを意識することで、目先の費用に惑わされることなく的確な投資判断を下し、将来の予期せぬコストリスクを低減できます。そして、このライフサイクルコストを具体的に管理・最適化する実践的な手法が「ファシリティマネジメント」です。

ライフサイクルコストの最適化は、キャッシュフロー改善といった直接的な財務効果だけでなく、ESG経営への貢献や従業員満足度の向上にもつながります。それは、最終的にCRE戦略の目標である企業価値の最大化を実現する、強力なエンジンとなります。

企業の不動産担当者にとって、ライフサイクルコストへの深い理解とFMの実践は、不動産を単なるコスト要因から価値創造の源泉へと転換させるための、最も確実な第一歩と言えるでしょう。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。

現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立った分かりやすい解説を得意としています。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。