横浜市の不動産市場動向|現状分析と今後の見通し

#事業用不動産

#不動産投資

#オフィス

#マンション・戸建

政令指定都市のなかで最多の人口を誇る横浜市は、本社をおく上場企業も多く、首都圏においては東京23区に次いで重要な経済拠点となっています。

市内各地では再開発事業が活発に行われており、みなとみらい21、関内、横浜駅、新横浜のビジネス地区では高機能ビルの供給が続いています。東京に近い鶴見区、神奈川区、港北区など6つの区では転入者の増加が目立っており、マンション需要の拡大が見られます。

この記事では、以上のように活発な動きが続く横浜市の不動産市場について、現状の分析と今後の見通しを解説します。

資産価値を最大化するための不動産戦略をサポート

購入について

目次

1. 横浜市のオフィス市場動向

横浜市にはオフィスビルが建ち並ぶビジネス地区が4つあり、再開発による新規供給が続いていますが、ここではオフィスビルの売買と賃貸市場の現状について解説します。

1.1. オフィスビル|売買市場の動き

横浜市のオフィス市場は高機能オフィスへの需要の高まりから、投資法人による物件入れ替えなど売買取引が活発になっており、2025年には大型ビルを対象とした約500億円の売買実績が確認されています。

一方、中小規模のオフィスビルの動きは比較的少なく、流通市場では2023年に17件の取引があり約93億円、2024年には18件で約65億円の売買が確認されています。

多様な働き方への対応やオフィスワーカーの生産性向上など、オフィスビルに求められる質の変化が生じており、築浅でスペックの高いオフィスほど、需要が高い傾向にあります。

オフィスビルに対する投資家の評価は、キャップレート(期待利回り)である程度把握できますが、横浜市は名古屋市と同等の4.4%となっており、投資対象としての期待が非常に高いエリアになっています。

横浜市に本社を置く上場企業も多く2025年5月現在で104社あり、その半数以上が西区と港北区に所在し、中小の企業を含めたすべての事業所数は約12万件弱(令和3年経済センサス-活動調査による)となっています。エリアによる分布では、中区、港北区、鶴見区、神奈川区、西区、都筑区の6区で半数を超える状況です。

つまり、東京に近いエリアに企業の集中があり、東京都大田区、川崎市東部、横浜市東部は、経済活動の面で一体となった地域と言え、過去2年間のオフィス売買状況では、上記6区のうち、中区、都筑区、神奈川区における取引が多くなっています。

横浜市は2004年から「企業立地促進条例」を制定し、誘致した企業に対する助成金制度を実施しています。2024年までに、横浜市内に固定資産を取得した企業に対する助成は139件、テナントとして本社を横浜市においた企業への助成は47件に及んでいます。

上記の助成金制度の上限額は最大30億円です。川崎市の20億円(融資)や相模原市の10億円(奨励金)と比較して金額が大きく、横浜市への移転や新規設立を促進させる効果を生んでいると考えられます。

さらに2019年度からは、脱炭素、半導体、モビリティ、IT・情報通信、健康医療、先端技術、子育てといった、次世代重点分野における進出企業に対する助成も開始しています。

出典:日本立地センター「都道府県・市町村の企業立地優遇措置(神奈川県)」

1.2. オフィスビル|賃貸市場の動き

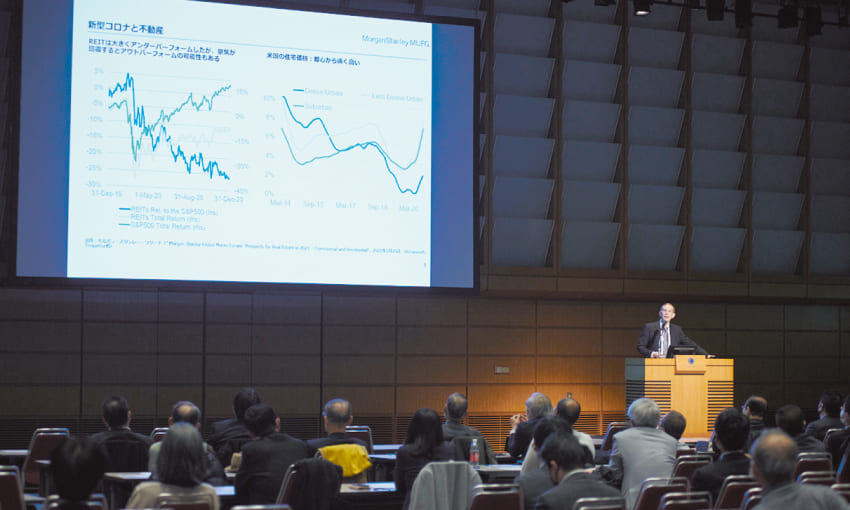

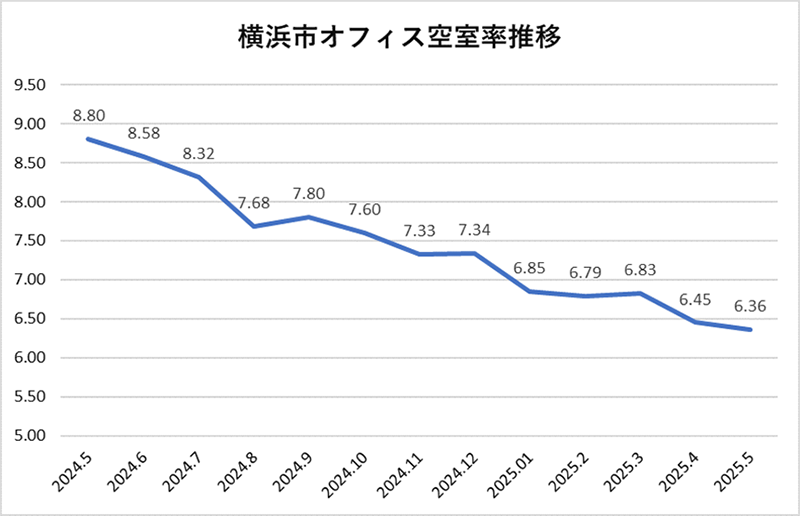

オフィスビルの賃貸市場は、2024年3月まで9%を超える空室率でしたが、新規成約や移転需要が続き2025年5月には6.36%にまで低下しています。

出典:三鬼商事「横浜ビジネス地区」より作成

新規供給は2024年に、みなとみらい21地区を中心に約6.3万坪ありました。2025年は約3.4万坪の供給が予定されていますが、そのうち約3万坪が関内地区にて12月の大量供給となっているため、当面は空室率低下傾向が継続するとみられます。

オフィス賃料は新規供給の影響により大きな上昇は見られず、横ばいからわずかな上昇傾向となっています。

エリア別の賃料水準は、みなとみらい21地区がもっとも高く、次いで横浜駅地区、さらに新横浜地区という状況で、関内地区がもっとも低く1.1万円台で、みなとみらい21地区との開きは9,600円/坪ほどです。ただし、今後は関内地区での新規供給があるため、賃料上昇が生じる可能性があるでしょう。

1.3. 注目を集めるエリア

横浜市は主要都市のなかではオフィス面積がもっとも多く、2024~2026年の期間における新規供給量も最大となっています。2021年以降、約13万坪の新規供給がありましたが、ほとんどは「みなとみらい21」地区に集中していました。

そのため、みなとみらい21地区の魅力が大きくなり、観光客などの増加によって2024年にはコロナ前の記録を塗りかえる約8千万人が訪れています。これまでのオフィス中心の街から、観光や文化施設なども併設する複合ビルが多くなり、求心力のあるオフィス街へと進化しました。

この動きが、みなとみらい21地区から関内地区へと発展し、今後は関内地区が注目されるエリアとなります。

関内地区は古くから横浜市の中心市街地であり横浜市庁舎があったエリアですが、旧市庁舎跡地の再開発事業により、2025年12月には「BASEGATE横浜関内」が竣工する予定です。

BASEGATE横浜関内は複数の建物により街区が形成され、その1つ「タワー」の12~33階にはオフィスおよび大学が入り、さらに、低層棟には各種の商業施設が出店し、旧市庁舎を活用した「レガシー」には、星野リゾートが「OMO7横浜」を開業する予定となっています。

BASEGATE横浜関内の開業は2026年となっていますが、その後は、関内駅前港町地区市街地再開発組合による3棟の高層ビルが竣工予定であり、完成すると、みなとみらい21地区との相乗効果も高まり、大きな経済波及効果をもたらすことでしょう。

2. 横浜市のマンション市場動向

横浜市は2024年に4年ぶりの人口増加となり、東京都からの転入者も多くマンション需要は活発になっています。ここでは賃貸マンションの売買市場および賃貸市場の状況について解説します。

2.1. マンション|売買市場の動き

横浜市の賃貸マンション売買市場は、堅実なマンション需要を背景として活発な状況ですが、価格上昇による様子見の傾向もあります。

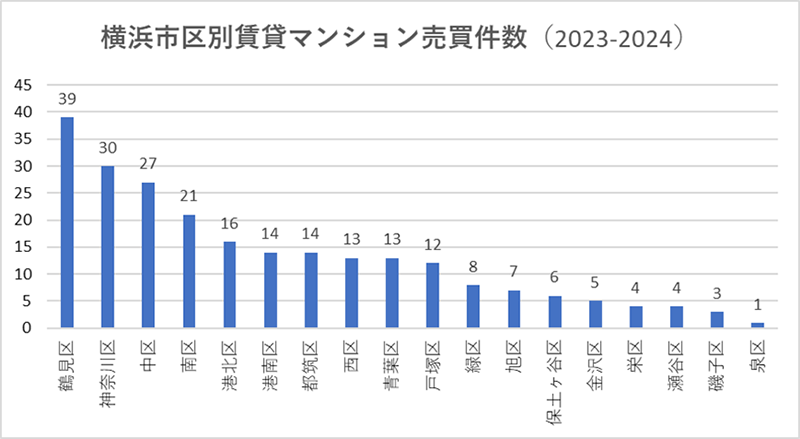

流通市場における売買状況としては、2023年に141件で約331億円が売買され、2024年には97件で約238億円が記録されています。2年間を比較すると1件当たりの売買金額が上昇したためか、2024年は件数が約31%減少しています。

ただし、東京からの転入が多いエリアでは需要が拡大しており、2年間の売買件数を区ごとに確認すると、次に示すグラフのように東京に近いエリアに取引が集中しています。具体的には、鶴見区、神奈川区、中区、南区、港北区の5区で全体の56.1%を占めている状況です。

とくに、鶴見区、神奈川区、中区は事業所数も多く、賃貸マンションの投資対象としても有望なエリアと言えるでしょう。

投資収益・事業用不動産に関するご相談はこちら

物件情報

出典:不動産情報ライブラリ「不動産価格情報の検索・ダウンロード」より作成

2.2. マンション|賃貸市場の動き

横浜市は世帯数が増加し賃貸マンション需要は拡大傾向です。

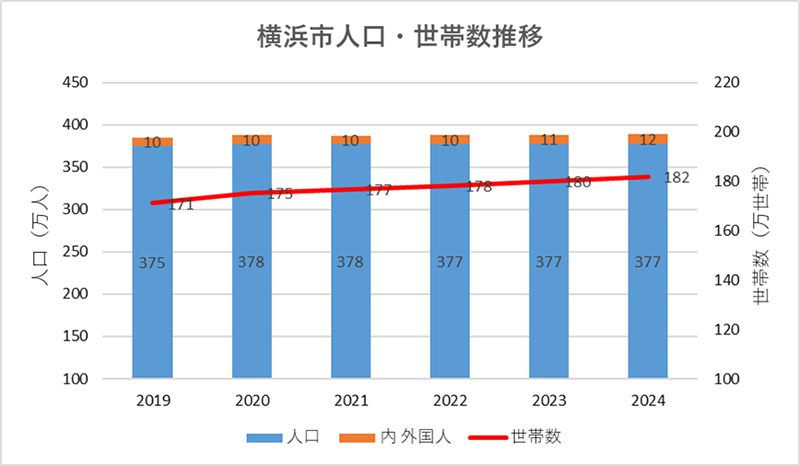

下図は、2019~2024年の人口と世帯数および外国人人口をグラフにしたものですが、人口はほぼ横ばいとなっている反面、世帯数は2019年比で6.2%増、外国人は同比20.8%増となっています。

なお、外国人比率は3%前後で推移していますが、2023年以降は増加傾向になっている点にも注目です。

出典:横浜市「人口・世帯」より作成

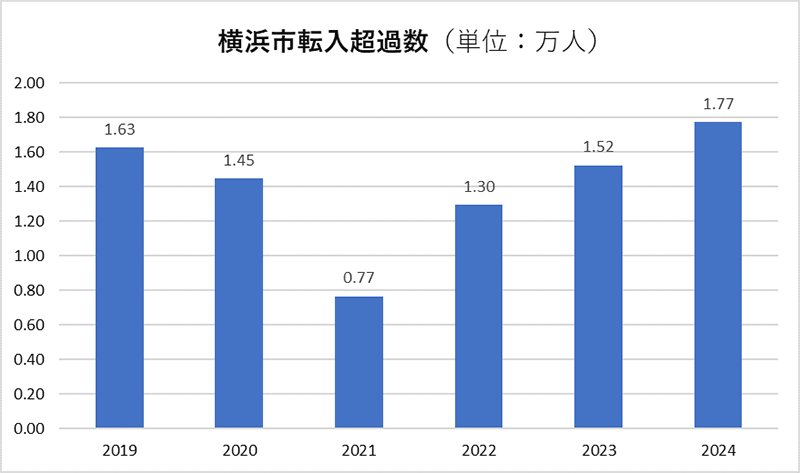

また、世帯数増加の要因として市外・県外からの転入が大きく、横浜市も転入超過が続いており、次のグラフのとおり2024年は2019年の転入超過数を超えています。

転入超過は東京からの転入が多いとみられる、鶴見区、神奈川区、西区、中区、港北区に集中しています。

マンション賃料は区ごとの平均㎡単価が約2,000円から3,900円台と幅広く分布しており、区ごとの格差が明確に見られます。世帯タイプによって異なりますが、東急リバブルのマンション賃料データによると、もっとも高いのは西区、もっとも低いのは泉区という状況です。

出典:横浜市「人口・世帯」より作成

2.3. 注目を集めるエリア

横浜には18の行政区がありますが、賃貸マンション市場として注目したいエリアは港北区です。

人口が横ばいとなっている横浜市のなかで人口増加が顕著であり、転入者の増加率は2024年に前年比1.59倍と大きく上昇しました。外国人の居住者数は市内では第5位の多さであり、過去2年間の賃貸マンション売買件数も第5位となっています。

横浜市が策定した「新横浜都心全体の整備基本構想」においては、城郷地区、新羽地区、新横浜地区、羽沢地区と4つの地区が指定されていますが、羽沢地区を除く3つの地区が港北区にあり、道路網、交通網の再整備と未来を見据えた街づくりが展開されることになります。

また同基本構想と連動するように、綱島駅周辺では「綱島駅東口駅前地区市街地再開発事業」による、約350戸の都市型住宅と商業施設が一体となった複合ビルの竣工が2028年に予定されています。ほかにも港北区内各地で再開発が実施され、「住居都市横浜」の重要エリアになっていくと期待できるでしょう。

3. オフィスとマンションの変動要因(見通し)

横浜市は首都圏のなかでも重要なポジションにあり、経済活動においても東京都と一体性があります。

一般的に、大きな都市の周辺には「ベッドタウン」という性格の都市が存在します。しかし、横浜は単なるベッドタウンという存在を超えた都市であり、住居環境を主体としながらも大都市(東京)から自立した都市=住居都市として位置づけたい、と青葉区の桜台コートビレッジで建築学会賞を受賞した建築家・内井昭蔵氏は主張していました。

文字どおり横浜市は優れた住環境に加えて、首都圏の経済活動においても大きな存在価値があり、現在進められている各地における再開発は、ますます横浜市の重要性を高めることになります。

こうした再開発の動向を踏まえた、中長期的な不動産戦略の立案が重要です。

関連記事:CRE戦略とは?不動産で企業価値を高める中長期的な戦略を詳しく解説

ここでは横浜のオフィス市場と賃貸マンション市場について、今後、考えられる変動要因を踏まえて見とおしを解説します。

3.1. オフィスマーケットは順調

前述したように、オフィスの新規供給は2025年に関内地区で約3万坪が予定されていますが、次の新規供給は2027年以降であり、空室率は改善しマーケットは順調な状態が続きます。

賃料は新規物件の押し上げ効果により、ゆるやかな上昇が生じると予想されます。しかし大きな変化はないと思われ、新規需要や移転需要が落ち着くと、逆に下落に転じる可能性もあるでしょう。とくに2027年の新規供給により、空室率の上昇が生じるころが注目するべき時期です。

大きな動きとしては、関内地区の再開発がみなとみらい21地区との相乗効果により、横浜市都⼼臨海部再⽣マスタープランにおいて目標としていた、国際的なビジネス拠点の創出につながっていきます。そのため、海外においても「横浜」の知名度はいっそう高くなり、ウォーターフロントオフィスとしての位置づけにより、さらに企業やビジネスワーカーが集積するエリアとなります。

加えて、横浜市がめざす都市づくりのテーマに「アーバンリゾート」という考え方があり、そのなかの重要戦略に「MICE施設」の充実があります。また「IR(統合型リゾート)」の誘致にも積極的な姿勢を示しており、横浜はウォーターフロントオフィスの代表的な都市として、国際的にも認められることになるでしょう。

3.2. 人口増加と減少の二極化が表面化

横浜市の市域面積は438.23km2と、政令指定都市のなかでは11番目の広さがあり、福岡市や名古屋市よりも広く、可住地面積は福岡市の1.73倍になります。

面積が広いためエリアによる違いが明確に出る傾向があり、東京に近い神奈川区、鶴見区、西区、中区、港北区などの北東部と、泉区、瀬谷区、金沢区、栄区などの南西部とでは、将来人口推計に大きな違いがあります。

将来の人口推計では、2040年時点で2025年比増となるのは7区あり、戸塚区を除く6区はすべて北東部、2070年時点においても人口増を維持するのは北東部の5区のみとなっています。南西部の人口減少は栄区がもっとも低く、2070年時点では2025年比56%まで落ち込み、泉区、瀬谷区、金沢区は6割前後になるとの推計結果です。

このように、市北東部の人口増加と南西部の人口減少により、二極化が進行すると予想されますが、二極化が必ずしもマイナスとは言えない一面もあります。

横浜市は農地面積が神奈川県において最大であり、市の政策として「都市農業」を推進している自治体です。

大都市としての北東部には、たくさんの企業が集積し働く機会に恵まれるため、人口が集中します。一方、南西部を主とした郊外には大都市の「食」を支える農地が展開し、都市農業に関連する人々が暮らすようなります。

つまり、北東部は「大都市・横浜」を象徴する街づくりが、南西部は農業を中心とした自然との共生を積極的に進める街づくりが行われることでしょう。

4. 再開発が今後も続く横浜都心部

都心臨海部の再開発は2025年以降、関内駅前周辺の開発からはじまり、みなとみらい21地区では芸術・文化・エンタメ関連施設が、2027年に向けて次々と竣工します。

さらに中山駅南口地区や山下ふ頭での開発、横浜駅西口の大改造などが続き、2030年には市営地下鉄ブルーラインが、あざみ野駅から川崎市の新百合ケ丘駅まで延伸されるなど、横浜市内各地での都市開発は今後も継続する見込みです。

横浜は1859年7月に開港、その後海外にも知られる都市へと発展してきましたが、2009年には開港150周年の記念事業が行われ、2025年に実施された「横浜開港祭」は44回を数えています。

また2010年には、開港200周年に向けたイベント「ハマフェス」が地元企業や商店街により企画され、その後継続して2025年には「ハマフェスY166」として開催されました。

横浜の現在の発展は1983年に開始された「みなとみらい21」事業がきっかけです。そして進行中の、みなとみらい21から関内にかけてのウォーターフロント開発は、さらなる横浜の発展に寄与するものとなるでしょう。

一級建築士、宅地建物取引士

弘中 純一 氏

Junichi Hironaka

国立大学建築工学科卒業後、一部上場企業にてコンクリート系工業化住宅システムの研究開発に従事、その後工業化技術開発を主体とした建築士事務所に勤務。資格取得後独立自営により建築士事務所を立ち上げ、住宅の設計・施工・アフターと一連の業務に従事し、不動産流通事業にも携わり多数のクライアントに対するコンサルティングサービスを提供。現在は不動産購入・投資を検討する顧客へのコンサルティングと、各種Webサイトにおいて不動産関連の執筆実績を持つ。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。