事業用不動産における等価交換とは?資産価値向上の仕組みと活用法

#有効活用

#老朽化・遊休資産

#バリューアップ

企業が保有する事業用不動産の中でも、遊休不動産の活用方法に悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。都市部の老朽化した建物や再開発の余地がある土地は、資産としての潜在的な価値が眠ったままになり、収益性を高める機会を逃している可能性があります。

そこで注目を集めているのが「等価交換」という手法です。不動産を単に売却するのではなく、保有しつつ新たな資産に転換することで資金負担を最小限に抑えながら不動産の有効活用を可能にします。

本記事では、等価交換について詳しく解説し、遊休不動産を有効活用して資産価値を引き出すための具体的な知識を提供します。

ざっくり要約!

- 土地を提供しデべロッパーが建築費を負担する等価交換の仕組みと判断基準を押さえる(バリューアップ)

- 資金負担の軽減と持分比率・税務・権利調整の留意点を事前に精査する

- 事業計画を基に費用対効果とリスクを比較し活用可否を決定する

目次

1. 等価交換とは?

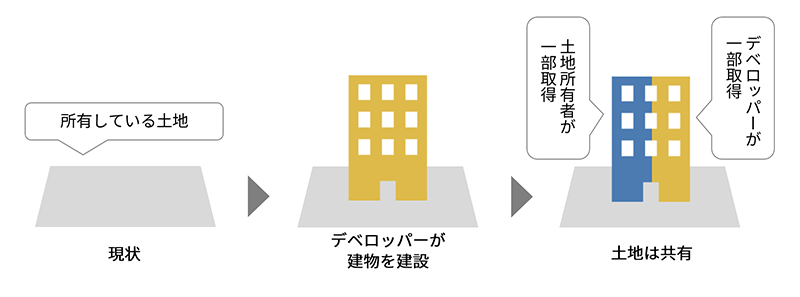

等価交換とは、不動産の所有権や権利を対価とし、新たな不動産を受け取ることで成立する取引手法です。具体的なフローは以下の通りです。

- 土地所有者が土地をデベロッパーに提供

- デベロッパーが再開発を実施

- 提供した土地の資産価値に応じて完成後の建物と土地の所有権を配分

現金を用いることなく資産価値を改善できるため、資金調達が難しい状況でも進められる点が特徴です。この仕組みは、特に遊休不動産や老朽建物を活用可能な形に転換する手段として注目を集めています。

1.1. 等価交換が注目される背景

等価交換が注目される理由としてまず挙げられるのは、企業が抱える遊休不動産や収益性の低い事業用不動産に関する課題解決の手段となる点です。これらの資産をそのまま保有していても十分な収益を生み出せない場合、等価交換を活用することで新たな資産価値を生み出し、収益性を向上させることができます。

等価交換の仕組みは、現金を使わずに資産価値を移転できる柔軟性が大きな魅力です。不動産所有者は多額の資金調達を必要とせずに遊休資産を有効活用でき、同時に開発会社は新たな資産を効率的に獲得することができます。資金負担が難しい状況下でも進めやすい取引手法として、多くの場面で活用されています。

また、そのままでは活用が難しい狭小地や老朽化物件に対しても有効です。等価交換により再開発が進み、これらの土地や建物が新たな価値を生む資産へと生まれ変わる可能性が期待されています。

さらに、不動産所有者にとって大きなメリットが税務上の恩恵です。不動産を売却する際には通常、売却益に対して譲渡益課税が課されます。しかし、等価交換では現金を用いずに権利を移転するため、一部の課税を繰り延べることが可能となる場合があります。この点は特に税負担を抑えたい法人にとって非常に有用です。

2. 等価交換が有効な場面

等価交換は、不動産の所有者が直面する具体的な課題に対処し、効果的な解決策を提供できる手法です。本章では、この手法が特に有効となる場面について紹介します。

老朽した不動産を保有している場合

使用していない古い建物付き土地を保有している場合、建物を解体して土地をデベロッパーに提供することで、資産としての価値を引き出すことが可能です。築50年以上の老朽化したアパートなどを等価交換で再開発することで、新築マンションの一部所有権を取得し、賃貸収入を得られるケースもあります。

所有不動産単体では開発が難しい場合

狭小地や形状の悪い土地を所有している場合も、等価交換が有効です。幅が狭い土地や不規則な形状の土地では、単独での開発が難しいことが多いです。しかし、隣接地を保有するデベロッパーと共同で再開発を行うことで、新築ビルの一部区分所有権を取得し、資産を収益化することが可能です。この方法により、単体では価値が限られる土地でも、新たな形で利益を生む資産に転換できるでしょう。

再開発のための資金が不足している場合

土地や建物を活用したいものの、資金が不足している場合にも等価交換が役立ちます。例えば、地方都市の地主が商業施設を建設したくても資金不足が原因で計画が進まないケースでは、土地をデベロッパーに提供することで再開発を実現し、完成後の施設の一部区画を所有する形で収益を確保することができます。このように、資金不足を補いつつ資産を活用できる点が、等価交換の大きな魅力です。

等価交換は、土地所有者が自ら開発を行うリスクを負わずに不動産を活用できる手法です。また、現金取引が難しい場面でも対応できるため、資産活用の選択肢として検討されることがあります。

3. 等価交換のメリット・デメリット

等価交換は不動産を活用するための柔軟な手法ですが、メリットとデメリットが存在します。ここでは、それぞれのポイントを詳しく解説します。

3.1. 等価交換のメリット

等価交換の最大のメリットは、自社だけでは実現が難しい再開発を可能にし、資産価値を大幅に向上させられる点です。例えば、遊休不動産や老朽化した建物を所有している場合、活用方法に困ることが少なくありません。駐車場や倉庫など、単調な用途にとどまることが多く、資産価値を十分に引き出せないケースもあります。

しかし、等価交換方式を利用することで、デベロッパーや不動産業者が再活用の企画を立案し、その不動産の特性に応じて商業施設やマンション、オフィスビルなど、多様な用途へ転換する可能性が生まれます。このように、従来の活用方法では見出しにくい資産価値を最大化できる点が等価交換の利点です。

また、資金面での柔軟性も大きな魅力です。事業資金が不足している場合でも、等価交換を通じてデベロッパーと共同で大規模な再開発を進めることができます。これにより、所有者は開発資金の負担なく、不動産の資産価値を向上させることができるでしょう。

等価交換により所有不動産の一部権利は失いますが、再開発後の建物の権利を所有することができるため、安定した収益を見込める資産が新たに手に入ります。このように、等価交換は単なる資産処分ではなく、資産運用を継続的に行うための有効な選択肢となり得ます。

3.2. 等価交換のデメリット

一方、等価交換にはいくつかの課題も存在します。まず、不動産価値の評価や権利調整が必要であるため、関係者間での合意形成に時間がかかる場合があります。特に、交換対象となる不動産の価値を適切に評価し、公平性を確保することが重要ですが、これが大きな負担となることがあるのです。

また、再開発プロジェクトの仕様や形状について、デベロッパーの意向に依存する部分があることも留意すべき点です。デベロッパーとの共同開発となり自社の希望がすべて反映されるわけではないため、期待した結果とならないリスクがあります。

さらに、再開発後の資産は市場価値の変動リスクを伴う場合があり、資産運用の中で投資先を分散するのが難しくなることがあります。このため、等価交換を行う際には、リスク管理を徹底し、将来的な市場の動向を見据えた判断が重要です。

4. 等価交換の基本的な流れ

等価交換を成功させるには、事前の準備や関係者との連携が不可欠です。ここでは、初期相談から実施、権利移転に至るまでの基本的な流れを解説します。

4.1. 初期相談と目的の明確化

等価交換の第一歩は、デベロッパーとの初期相談です。この段階では、所有不動産の市場価値や状態を分析し、等価交換の条件を確認します。例えば、資産価値の向上を目指すのか、収益性の確保や税負担の軽減を重視するのかといった、目的を明確化することが重要です。

また、デベロッパーと協力しながら、不動産の状態や市場動向を基に最適な活用計画を立案します。この計画は、プロジェクト全体の成功に直結するため、慎重に進める必要があります。

4.2. 合意形成と契約締結

次に、交換対象となる不動産の価値や権利調整の条件について、デベロッパーとの合意形成を行います。このプロセスでは、不動産の適正な価値を評価し、公平性を保つことが求められます。必要に応じて、第三者評価を活用することで、客観的な判断を下すことが可能です。

契約締結の際には、法律や税務の観点から適切な契約書をデベロッパーが準備します。契約内容には、権利移転や収益分配に関する詳細が含まれるため、双方が納得した上で締結することが重要です。

4.3. 実施と移転登記

契約締結後、デベロッパーが再開発プロジェクトを計画通りに進行します。この段階では、再開発の進捗を確認しながら、所有者とデベロッパーが連携を図ることが求められます。プロジェクトが完了すると、再開発後の土地や建物の権利移転手続きを実施します。

権利移転が完了した後は、デベロッパーと連携して管理運営を適切に進めることが重要です。

5. 等価交換の成功事例と失敗を防ぐポイント

等価交換は、全ての遊休不動産に適しているわけではありません。不動産の特性や立地条件を正確に見極め、適切に活用することで初めて成功につながります。本章では、成功事例を通じて等価交換が有効に働くケースを具体的に紹介し、その特性を理解するためのヒントを提供します。

5.1. 成功事例

例えば、都市部にありながら狭小地や不規則な形状のために活用が難しい土地では、等価交換を通じて商業施設やマンションへの転換が成功した事例があります。また、築年数が経過し耐震性が不足している建物も、等価交換による再開発で新築物件に生まれ変わり、収益性の高い資産へと変化を遂げたケースがあります。このように、成功事例を通して等価交換に向いている不動産の特徴を知ることは、より適切な判断に役立ちます。

駅近の遊休地を活用したホテルの新築

駅に近いエリアで駐車場として使用されていた土地を提供し、新築のホテルを建設したケースです。このエリアでは、交通アクセスの良さから宿泊需要が高く、特に観光客やビジネス客の利用が見込まれる立地条件でした。そのため、駐車場としての収益性が限られる土地でもホテルという用途に転換することで、収益ポテンシャルを最大化できると判断し実施に至りました。

この取引により、土地所有者は新築ホテルの一部区分所有権を取得し、賃貸収入が増加しました。さらに、駅近という立地特性を活かした収益物件への転換により、資産価値の大幅な向上も実現しました。このケースは、用途変更がその土地の特性や周辺環境に合致していることが、成功の鍵となった好例です。

老朽化した事務所兼倉庫を物流施設に転換

高速道路のインターチェンジ付近に位置する老朽化した事務所兼倉庫を提供し、大規模な物流施設を建設した事例です。この地域では、高速道路へのアクセスの良さから物流拠点としての需要が高く、特に効率的な貨物の移動や配送ネットワークの強化が期待されていました。そのため、老朽化した事務所兼倉庫を維持するよりも、大規模な物流施設への転換が最適と判断されました。

交換後、物流施設の一部を賃貸に出すことで安定した収益源を確保し、収益性を大幅に向上させました。また、新たに整備された物流施設は、地域の配送効率を高め、地元の産業活性化にも寄与しています。この事例は、土地の特性と周辺環境を活かし、地域全体のニーズに応えた用途変更の成功例として挙げられます。

狭小地を高層オフィスビルに再開発

都市部にある狭小地を等価交換で提供し、高層オフィスビルを建設した事例です。この狭小地は単独での開発が難しい形状や規模でしたが、隣接する土地を所有するデベロッパーとの協力により、敷地全体を統合して再開発が可能となりました。これにより、高層オフィスビルの建設が実現。

土地所有者は、新築オフィスビルの一部区分所有権を取得し、その部分を賃貸に出すことで安定した収益を確保しました。さらに、狭小地単体では限られていた資産価値を、オフィスビルという収益性の高い用途に転換することで大幅に向上させることができました。この事例はデベロッパーとの連携による敷地統合と用途変更が成功の鍵となった例です。

5.2. 失敗を防ぐための注意点

等価交換を進めるうえで、計画性を欠くとトラブルや収益性の悪化につながるリスクがあります。以下のポイントに留意することで失敗を防ぎやすくなります。

第三者評価を活用して適正な価値を確保

交換対象となる不動産が過小評価されると、所有者にとって不利な条件となる可能性があります。公平性を保つため、第三者評価を依頼し、適正な価値を把握することが重要です。

市場動向と長期的な収益性の確認

等価交換を成功させるには、不動産市況の変動リスクを十分に検討し、再開発エリアの将来性を見極めた上で計画を策定することが重要です。市場動向を無視した取引は、長期的な収益性に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な市場分析が求められます。

また、再開発後の資産運用や賃貸収益についてもシミュレーションを行い、将来的な収益性を事前に確認することが欠かせません。シミュレーションにより、リスクを事前に把握し、適切な対策を講じることで、資産価値を最大化し、長期的な収益を確保することが可能です。

さらに、適切な資産価値の評価や計画的な進行、透明性の高い契約内容を意識することで、取引の信頼性を高め、成功へと導くことができるでしょう。

契約内容の具体化と明確化

不明確な契約条件が原因で、権利移転後にトラブルが発生したり、完成した物件の収益性が予想よりも低下したりするリスクがあります。契約書には、権利移転の具体的な条件や、完成後の物件に関する収益配分や管理責任について明確に記載し、双方が納得できる形で締結することが必要です。

6. 等価交換で広がる事業用不動産の可能性

等価交換は、資金を必要とせずに土地を有効活用できる魅力的な手段の一つです。等価交換を成功させるには、土地の特性や市場動向を見極めて需要と供給のバランスを考慮し、目的に合った選択肢を探すことが重要です。

建築計画や物件の設計については、開発業者や建築業者のアドバイスを参考にしながら、長期的に安定した運用が可能な形で進めましょう。等価交換を含め、さまざまな土地活用の選択肢を検討し、資産の可能性を最大限に引き出す方法を見つけることが成功への第一歩です。

宅地建物取引士

矢野 翔一 氏

Shoichi Yano

関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。

保有資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者。

不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。