不動産投資における不動産小口投資商品とは?メリットとデメリットを解説

#不動産投資

#信託受益権

不動産小口投資商品(不動産小口化商品)とは、不動産を小口化し、投資金額を少額にしたうえで販売されている投資商品です。一般的な不動産投資では、物件を取得するために数億円規模の資金が必要になるケースが多いですが、小口化されていれば数万円程度から購入でき、手軽に不動産投資を行えます。

資産運用や不動産投資を行う際に、不動産小口化商品の活用は一つの選択肢になり得るでしょう。今回は、不動産小口化商品の特徴や種類、一般的な不動産投資やREITとの違いなどを解説します。

目次

1. 不動産小口投資商品の概要

不動産小口化商品とは、その名の通り不動産を小口化して販売している商品です。たとえば、1億円の不動産を1万口に分割すれば、投資家は1口1万円から投資できます。投資のハードルを下げることにより、投資資金が集まりやすくなる仕組みといえるでしょう。

具体的には、どのようにして不動産が運用されるのでしょうか。

不動産小口化商品は、投資対象となる不動産を保有している事業者が、複数の投資家とやり取りしながら資金を集めて運用します。金銭のやり取りだけが発生するケースや、実際に不動産の所有権を部分的に有するケースなど形態がいくつかあり、投資額に応じて不動産の賃料収入や売却益を出資者に分配されます。

なお、投資対象となる不動産は「不動産特定共同事業法」に基づいて運営されており、不動産小口化事業は国土交通大臣の許可を受けた事業者のみが行えます。投資者を保護する仕組みが整備されているため、企業として不動産投資を行うときでも、比較的安心して始めやすいでしょう。

2. 不動産小口投資商品の種類

不動産小口化商品には、賃貸型や匿名組合型などの種類があります。金銭のみを出資するケースや不動産の所有権を部分的に取得するケースなど、それぞれ異なる点があるため違いを把握しておきましょう。

2.1. 賃貸型

賃貸型とは、複数の投資者が不動産の持分を購入し、事業者に不動産を貸し出す方法です。不動産の所有権は投資者にあるため、物件所有者である投資者が登記簿に記載されます。

投資者は事業者と共有持分権の賃貸借契約または賃貸委任契約を締結し、持ち分に応じた賃料収入を得ます。物件の管理や集客などの不動産運営は事業者または管理会社が行うため、投資者に不動産管理に関する手間は発生しません。

2.2. 匿名組合型

匿名組合型の不動産小口化商品は、不動産の所有権は事業者が有しており、投資者は金銭の出資のみ行う形式です。投資家は匿名組合員となり、事業に出資をする契約を締結します。

賃貸型と同じように事業者が不動産の管理と運営を行い、投資者は得られた収益を出資額に応じて受け取ります。不動産小口化商品の中でも比較的投資のハードルが低く、1口数万円程度の金額から、運用期間は数カ月単位から始められるケースが一般的です。

2.3. 任意組合型

任意組合型とは、出資した複数の投資者が共同で事業主体となる形態です。事業者と各投資家が出資し、不動産の運用を共同の事業として営むことを目的として組合を組成し、事業者が業務執行組合員として対象不動産を運用します。

投資者は不動産の所有者となり、投資者が登記簿に記載され実物不動産を有することとなります。金銭以外にも、現物出資や労務出資が認められている点が特徴です。不動産の管理や運営を行うのは事業者ですが、もし事業者が倒産しても投資者は不動産の所有権を失いません。投資金額は1口100万円以上、投資期間は10年以上など、匿名組合型よりも高額・長期で募集されるものが多く見られます。

| 賃貸型 | 匿名組合型 | 任意組合型 | |

|---|---|---|---|

| 事業主体 | 事業者 | 事業者 | 出資者(共同事業) |

| 投資金額 | 1口100万円程度~ | 1口1万円程度~ | 1口100万円程度~ |

| 運用期間 | 10年~数十年程度 | 数カ月~10年程度 | 10年~数十年程度 |

3. 不動産小口投資商品のメリット

不動産を小口化することにより、不動産投資の流動性が高まります。買い手としては、少額の資金から不動産投資を行うことが可能です。売り手と買い手、それぞれのメリットを見ていきましょう。

3.1. 売り手からみたメリット

不動産小口化商品の売り手からすると、収益不動産を小口化することにより少額で販売できます。少額で取引しやすくなることで資産としての流動性が増し、多くの投資家が購入する可能性が高まるでしょう。

一般的に、不動産は高額なうえに登記をはじめとした手続きの手間が多く、流動性が低くなりがちです。流動性が高まることで国内外の投資家からマネーの流入が期待でき、需要の増加により価格の上昇が期待できます。その結果、国内投資家だけに販売するよりも高い価格で売却できる可能性が生まれます。

不動産を小口化して流動性を高め、投資家から資金が集まるようになれば、不動産投資の規模を拡大できます。より投資規模を拡大することで、収益性の向上や分散効果が期待できるでしょう。

また、売り手となる企業の財務状況を対外的によく見せるうえでも、収益不動産の小口化は効果的です。

資産の中で不動産が占める割合が大きいと相対的に流動資産が少なく見えてしまいます。流動資産が少ないと、「短期的な支払能力が低くリスクが大きい」とみなされてしまうかもしれません。収益不動産を小口化すれば、企業が保有する資産の中での流動資産の割合を高められます。

3.2. 買い手からみたメリット

買い手からすると、少額から不動産投資を行えるため複数の不動産へ分散投資がしやすいメリットがあります。

一つの不動産に集中投資すると、当該不動産が何らかの事情で収益性を損ねてしまった場合、想定通りの利益を得られません。不動産小口化商品ではオフィスビルやマンション、商業施設などに少額から投資できるため、分散投資が可能です。投資エリアを分散させることによりリスクを軽減し、安定的に収益を得られる可能性が高まるでしょう。

不動産の管理や運営については事業者や管理会社が行うため、投資者自身に管理する手間は発生しません。また、投資対象は不動産運用に詳しいプロの専門家が選んだ物件なので、高い収益性が期待できます。

なお、任意組合型の不動産小口化商品では不動産の所有権を投資者が保有するため、不動産が値上がりしたとき、将来的に売却益を狙うことが可能です。ただし、売却できる期間に制約がある可能性がある点に注意してください。

不動産小口化商品を活用し、相続対策をする方法もあります。任意組合型の場合、投資家が不動産の所有権を保有するため、当該不動産の相続税評価額を抑える効果が期待できます。

現物の不動産とは異なり少額で分割できるため、遺産分割もしやすいでしょう。公平な遺産分割を実現するうえで、不動産小口化商品は有用です。

不動産小口投資を保有し続けて安定的に収入を得たり、状況に応じて売却して利益を得たり、柔軟に対応できる点も不動産小口化商品のメリットといえるでしょう。

4. 不動産小口投資商品のデメリット

不動産小口化商品にはさまざまなメリットがある一方、気をつけるべきデメリットも存在します。売り手と買い手の双方にデメリットがあるため、事前に確認しておきましょう。

4.1. 売り手からみたデメリット

売り手からすると、不動産を小口化した商品を販売するまでに手間がかかります。不動産小口化商品を販売するには、一般的に不動産の所有者が特定目的会社(SPCまたはTMK)を設立し、当該会社にビルを売却します。特定目的会社を設立する手間や、不動産を移転する際のコスト(所有権移転登記や登録免許税など)が発生するため、実際に商品化するまでのプロセスは面倒です。

また、不動産小口化商品を組成するには、多数の投資家から資金を集める必要があります。投資家を保護するために、契約成立前書面を約款による契約・財産の管理報告書を交付する必要があり、販売する際にも事務的負担が生じます。

さらに、売り手は投資家からお金を預かっている以上、多数の投資家の利益を考慮しながら意思決定や投資判断を下さなければなりません。場合によっては、柔軟な運営が難しくなる点は押さえておくべきでしょう。

4.2. 買い手からみたデメリット

不動産小口化商品は、現物の不動産投資よりも利回りが低くなりやすい傾向にあります。不動産を管理する際の業務をすべて事業者に任せられる分、管理費や手数料などのコストが発生するためです。あくまでも目安にはなりますが、実物不動産投資の平均利回りは5~10%程度、不動産小口化商品は2~7%程度が相場です。運用効率は、実物不動産投資よりも劣りやすい点には注意が必要です。

また、不動産投資にはリスクが伴うため、元本保証や賃料収入の保証はありません。空室リスクや家賃変動リスクをはじめ、損失が生じる恐れがあります。事前に収益のシミュレーションを行い、リスクも踏まえたうえで投資判断を下すことが重要です。諸経費を考慮しない「表面利回り」と諸経費を差し引いた「実質利回り」では最終的な手取りも異なるため、綿密なシミュレーションを行う必要があります。

不動産小口化商品は対応商品の選択肢が少ないため、希望している不動産投資を行えない可能性があります。さらに、複数人が共同で物件を所有している状態なので、自分の意思を反映しにくい点に留意しましょう。

なお、不動産小口化商品では複数人が共同で物件を所有しているため、一般的な不動産投資とは異なり投資対象不動産を担保に融資を受けられません。投資する際には自己資金を用意する必要があり、レバレッジをかけた投資が不可能です。

ほかにも、解約に制約があり、好きなタイミングで中途解約できないケースもあります。実際に投資する前に、条件を確認することが大切です。

5. 不動産小口化商品と他の投資手法との違い

不動産投資商品は、一般的な不動産投資やREITなど、不動産小口化商品以外にも存在します。以下で、不動産小口化商品と他の不動産投資商品との違いを解説します。

5.1. 一般的な不動産投資との違い

一般的な不動産投資(現物の不動産投資)は、マンションやオフィスビルなどを購入して賃料収入を得ます。将来的に値上がりすれば、売却益を得ることも可能です。不動産小口化商品とは異なり、購入する物件の選定や管理方法などを柔軟に決定できるため、買い手の意思を反映しやすい点は不動産小口化商品との違いといえるでしょう。不動産小口化商品では運用の方針を自分の一存では決められないため、裁量の大きさは全く異なります。

保有している遊休不動産を有効活用して、新たな収益を得る方法もあります。土地や建物を貸し出して収益を生む資産として活用すれば、キャッシュフローにもよい影響を与えるでしょう。

5.2. REITとの違い

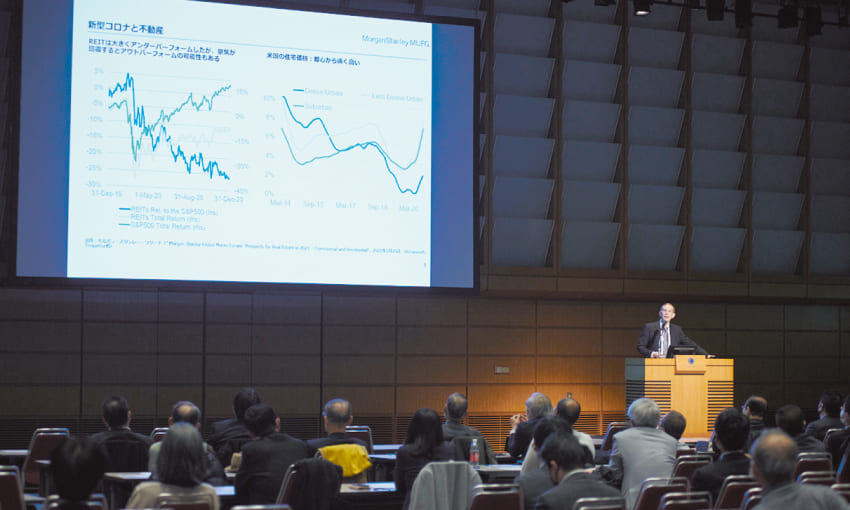

REITとは、不動産を証券化して小口化し、証券取引所へ上場した投資信託です。不動産投資法人へ投資し、当該法人がオフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を複数購入して利益を投資家へ分配する仕組みです。

REITは上場して証券取引所で取引する性質上、流動性が高いメリットがあります。一方、リスクとして挙げられるのが、上場廃止や不動産投資法人の倒産による価格の下落です。また、金融機関から借入を行って資金調達している場合が一般的なので、金利が上昇すると返済負担が重くなり、収益性が落ちることがあります。

不動産小口化商品は、特定の不動産に直接投資し不動産の所有者となりますが、REITは不動産の所有者にはなりません。また、REITから得られた利益は配当所得として取り扱われますが、不動産小口化商品から得られた利益は不動産所得として取り扱われます。

5.3. 不動産クラウドファンディングとの違い

不動産クラウドファンディングは、事業者が多くの出資者から主にインターネット上で資金を集め、集まった資金を元に不動産を購入・運営する投資方法です。事前に不動産の管理状況や築年数などの情報が公開されており、募集している不動産の中から投資対象を選択できる点が特徴です。不動産小口化商品と同様に、匿名組合型と任意組合型の契約があり、最低投資金額や運用期間はクラウドファンディング先ごとに異なります。

不動産小口化商品との違いとしては、クラウドファンディングはより少額・短期間で投資できる点が挙げられます。一般的な不動産投資よりも、手軽に投資がしやすいでしょう。

ただし、投資先によっては運用期間内での解約が困難で、換金性・流動性が低いケースがあります。場合によっては、中途解約ができず運用期間中は資金を引き出せないため注意しましょう。

6. 不動産小口化商品でリスクを抑えた不動産投資を

不動産小口化商品は、現物の不動産を購入するよりも低い金額で不動産投資ができ、運用は専門家に任せられるため、手間がかかりません。

また、オフィスビルやマンション、商業施設など複数の物件に分散投資できるため、リスクを抑えることができます。企業における資産運用の一環として収益の安定化を目指す投資手法となるため、必要に応じて投資を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、分散投資が可能とはいえ、不動産投資においてリスクを完全になくすことはできません。実際に不動産小口化商品を活用して不動産投資を行う場合、投資対象の魅力や将来性だけでなく、不動産市況や投資対象物件のリスクにも意識を向けましょう。

宅地建物取引主任士・FP1級技能士・社会保険労務士・行政書士

柴田 充輝 氏

Mitsuki Shibata

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。金融メディアや不動産メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆経験がある。自身でも株式投資や不動産投資を行い、実体験に基づく質の高い情報の提供と、読者にとってわかりやすい執筆を心がけている。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。