空き家問題の現状|企業が知るべき対策と今後の展望

#不動産投資

#リスク管理

#老朽化・遊休資産

#全国

今、日本社会が直面する大きな課題のひとつが「空き家問題」です。これは、人口減少や高齢化、都市部への一極集中といった日本が抱える構造的な課題が絡み合った結果であり、その影響は企業の事業活動とも決して無縁ではありません。

企業の不動産戦略においては、空き家問題がもたらすリスクを理解し、変化を先読みした対策を講じることが重要です。

この記事では、深刻化する空き家問題の「今」をデータと法改正の動向から読み解き、国や自治体の対策、そして企業が取るべき具体的なアクションと今後の展望について網羅的に解説します。

資産価値を最大化するための不動産戦略をサポート

売却・査定について

目次

1. 空き家問題の深刻化

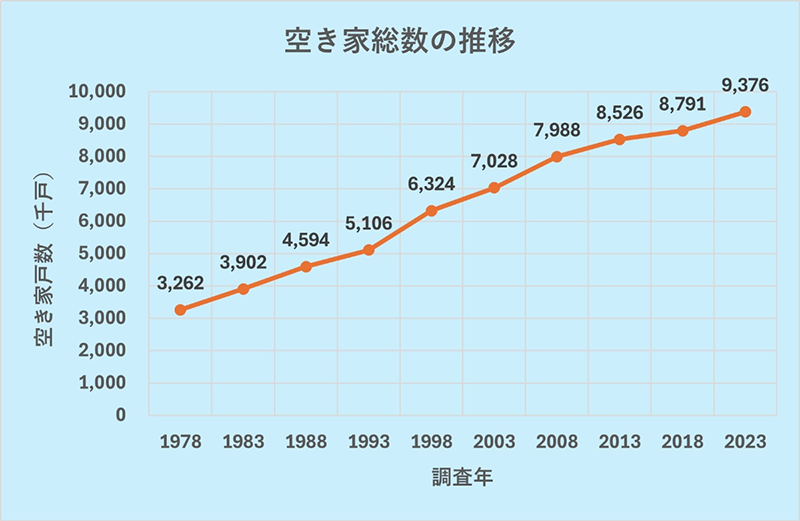

総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、2023年時点での全国の空き家数は過去最多の900万戸に達し、総住宅数に占める空き家率も13.8%と過去最高を記録しました。

出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より作成

この増加傾向は今後も続くと予測されており、2043年には空き家率が25%を超えるという民間の推計もあります。この数字は、もはや一部の過疎地域の問題ではなく、日本全体が直面する喫緊の課題と言えるでしょう。

「空き家」は、統計上「賃貸用」「売却用」「二次的住宅」「その他」に分類されます。とくに問題視されるのは、賃貸や売却の予定がなく、別荘でもない「その他の空き家」 です。

これらは385万戸(2023年時点)に上り、不法投棄や治安悪化、景観阻害など地域に悪影響を及ぼす「放置空き家」、もしくはその「予備軍」となる可能性が高い物件を指します。総住宅数に占める割合は5.9%と数字自体は小さく見えますが、その数は着実に増加しており、企業が保有する遊休不動産も含まれるため、適切な対策が急務です。

さらに、現在「賃貸用」や「売却用」の空き家、あるいは「二次的住宅」であっても、物件の劣化や市場ニーズのずれにより、借り手がつかなくなったり売れ残りが長期化したりすれば、「その他の空き家」の予備軍となり放置状態に陥るリスクを抱えています。そのため、すべての空き家種別において、将来を見据えた管理と戦略的な活用・処分計画が求められます。

空き家の増加は、日本の社会構造の変化によって引き起こされ、管理不全のまま放置されることで地域全体の不動産価値を下げる「悪循環」を生み出しています。

1.1. 空き家の増加要因|少子高齢化による人口減少

日本の空き家問題は、急速な高齢化と少子化による深刻な住宅供給過多が根本的な原因のひとつです。

この背景には、人口構造の大きな変化があります。親世代から子世代への相続は増える一方で、少子化によってその資産を受け継ぐ子どもの数は減少しているのが現状です。住宅総量が増加する一方で、それに住む、あるいは利用したいと考える人口が相対的に減少するため、「住宅余り」の状態が常態化しています。

とくに人口減少が著しい地方や郊外では、この影響が顕著です。住宅の買い手や借り手が見つかりにくくなるため、不動産価格の下落や流通性の低下が深刻化しています。売却も賃貸もできない状況が生まれ、固定資産税や維持管理費といった保有コストだけがかかる「負動産」化が進行しています。

このような人口構造の変化と不動産市場の構造的問題が相まって、空き家化がさらに加速している状況です。

1.2. 空き家の増加要因|都心部への人口集中

都市部への人口集中も空き家問題の重要な要因のひとつです。

日本では、利便性や仕事の機会を求めて都市部に移住した人々が、地方や郊外にある実家を相続するケースが急増しています。しかし、物理的な距離や都市での生活様式との違いから、相続した実家を「住む」「貸す」「売る」のいずれの選択も困難と感じる所有者が少なくありません。

この結果、遠隔地からの管理が行き届かず、実家が放置されてしまうケースが多発しています。さらに深刻なのは、複数の相続人の間で意見がまとまらず、活用や処分の方針が決まらないまま時間だけが過ぎていく「相続遅延」です。この問題も空き家化を大きく加速させています。

地方の不動産市場における需要の低下と、都市部に住む所有者の管理意識・能力とのミスマッチが、この問題をより深刻化させているのです。

1.3. 空き家の増加要因|既存住宅の質と新築志向

日本の住宅市場では、新築志向と中古住宅の流通性の低さが空き家問題を深刻化させています。

日本の住宅市場は長らく新築住宅の供給が中心となってきたため、築年数の古い一戸建てなど、中古住宅の流通性が著しく低い状況が続いています。古い空き家は、耐震性や断熱性などの性能面、間取りや設備などのデザイン面で現代のニーズに合致しないケースが多く見られるためです。

こうした物件を現代の住宅基準に合わせるには大規模なリノベーションが必要となりますが、その高額な費用が購入の大きな障壁となっています。さらに、日本人特有の「新築志向」が依然として根強く、たとえ立地が良くても古い住宅を積極的に選ぶ消費者はまだまだ少ないというのが現状です。

この結果、古い空き家は市場で流通しにくくなり、不動産ストックの陳腐化が進んで放置されてしまうケースが増加しています。これは中古住宅市場の活性化を阻害する構造的な課題といえるでしょう。

2. 空き家の影響

放置された空き家は、周辺から地域全体に至るまで、さまざまな影響を与えます。

庭木が伸び放題になったり、建物の一部が壊れたりして景観が悪化すると、不法侵入や放火などの懸念が生じます。さらに、害虫や害獣が住み着いて衛生環境も治安も悪化することは否めません。

管理されていない空き家があると、そのエリア全体のイメージが悪くなり、「ここに住みたい」「ここに投資したい」と思う人が少なくなるリスクがあります。

これは、周辺の不動産所有者にとっては重大な問題です。企業が保有している優良な不動産であっても、隣に管理されていない空き家ができた途端に、その価値が下がってしまう危険があります。

企業が受ける影響は、不動産価値の低下だけではありません。空き家が増えるということは、その地域の居住人口が減少することと同義です。住む人が減れば、地域内での消費活動が低迷し、商業施設の売上減少や撤退につながります。空き家の周辺地域に店舗を構えている場合、事業活動に支障が出る可能性があります。

また、空き家からは固定資産税を適切に徴収できないケースがあり、自治体の税収が減少する懸念もあります。その結果、道路や水道の整備、その他の行政サービスの質が下がることにもつながります。行政サービスが悪くなり、活気がなくなった地域は、さらに魅力を失って人口が流出し、また新しい空き家が生まれるという悪循環に陥ってしまうのです。

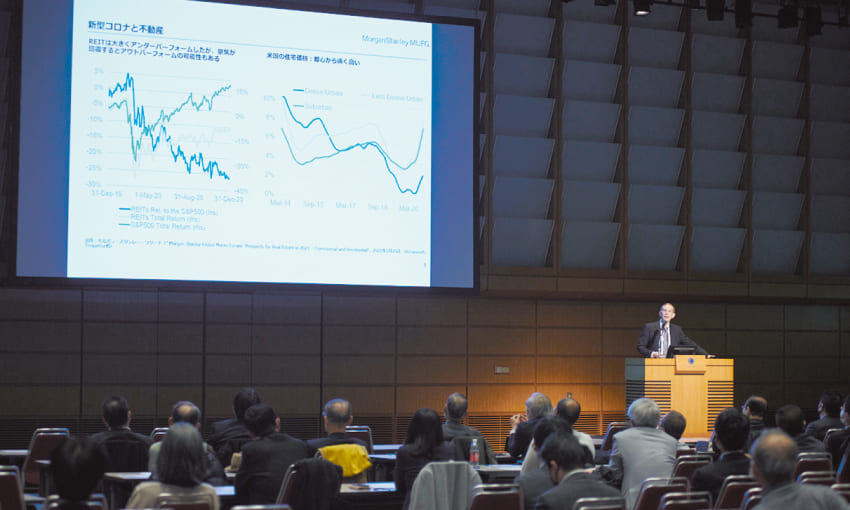

3. 国・自治体の空き家問題への対策

政府は、2023年に法改正を行い「空家等対策特別措置法」で所有者の管理責任を厳格化しました。この改正により、所有者責任が大幅に強化されるとともに、空き家の状態に応じて行政の段階的な対応が明確に定められています。

今回の改正では、「管理不全空家」という新たな概念が導入され、従来の「特定空家等」と合わせて二段階の分類となりました。

「管理不全空家」は庭木の繁茂や外壁のひび割れなど、現時点では危険度が低い「予備軍」の状態で、深刻な問題発生前の「管理の確保」が目的です。一方、「特定空家等」は建物倒壊寸前や衛生上有害な状態など、既に周囲に著しい悪影響を与えている空き家で、危険性や有害性の「除去」が目的となります。

行政の対応は段階的に進みます。まず、市町村は管理不全空家の所有者に対し「指導」や「助言」を行います。状態が改善されない場合、管理不全空家の段階であっても「勧告」を受けることがあります。状態がさらに悪化すると「特定空家等」に指定され、改めて「勧告」が行われるケースもあります。

とくに注意すべきは、「勧告」が行われた時点で、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6に軽減)が解除され、税負担が大幅に増加する点です。これは所有者にとって実質的なペナルティとなります。

勧告後も改善が見られない場合、「命令」が出され、最終的には行政代執行による強制的な解体に至る可能性もあります。これらの措置は、現地調査や所有者への意見聴取、専門家会議を経て慎重に行われるものです。

今回の法改正により、空き家を所有する企業や個人は、これまで以上に適切な管理が求められることになりました。

この措置は企業の遊休不動産(未使用の社宅や古い事業所など)に対しても例外はなく、「とりあえず保有しておく」という選択が、莫大なコスト負担に変わるリスクが法的に制度化されたと言えます。

改正法では、管理が強化されただけでなく、市区町村が中心となって空き家の活用拡大に取り組むNPO法人や民間事業者を支援する仕組みも強化されました。これは企業が地域の空き家活用に主体的に関わる道が法的に後押しされるようになった、と言い換えることもできます。

また、改正法では、市区町村がNPO法人や民間事業者を「空家等管理活用支援法人」に指定し、空き家活用を後押しする仕組みも強化されました。これにより指定された法人は、所有者への相談対応や活用希望者とのマッチング、財産管理制度の提案など多角的に支援を行います。

加えて、各自治体で運営されている「空き家バンク」は、企業が地方での拠点展開や従業員用住宅を探す際の低コストな調達ルート、あるいは一体開発の可能性を探るための事業機会発見ツールとして戦略的に活用できるデータベースです。

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(概要)」

4. 空き家問題で企業がとるべき対策

空き家問題は、重要な社会問題であるだけでなく、CRE戦略に影響を及ぼす課題でもあります。未来を見据えた戦略を立てるためには、この問題がもたらすリスクと機会の両面を正しく理解しなければなりません。

まず、空き家問題が加速する日本では、不動産価値の「二極化」がさらに進むと予測されます。人口が増加し、需要が見込めるエリアの不動産価値は維持・上昇する一方、人口減少が進むエリアでは、企業が保有する不動産も価値を失い、「負動産」となるリスクが高まります。

そして、この問題は企業の拠点戦略そのものにも大きな影響を及ぼします。人口減少が進むエリアでは、自社不動産の資産価値低下だけでなく、地域のインフラや物流網の弱体化によるサプライチェーンへの影響、地域の魅力低下による労働力確保の困難化といった、事業継続そのものに関わる深刻なリスクが顕在化するでしょう。

企業がとるべき対策としては、自社ポートフォリオの見直しや空き家活用事業の検討が挙げられます。

4.1. 自社ポートフォリオの見直し

まず着手すべきリスク管理対策は、自社不動産ポートフォリオの戦略的かつ定期的な見直しです。

「昔からあるから」という理由だけで不動産を保有し続ける時代は終わりました。エリアの人口動態や将来性、自社の事業戦略との適合性といった複数の指標に基づき、保有するすべての不動産の必要性や有用性を定期的に点検し、物件ごとの戦略をゼロベースで見直すことが不可欠です。

既存の建物用途では不採算となる場合は、用途変更や拠点の分散・集中を視野に入れるべきです。利用していない事務所を民泊等の施設に変更する、売却や賃貸に出すなど、状況に応じて最適な活用方法を検討することが求められます。

検討の際は、単なる稼働率や収益性だけでなく、「エリアの将来人口」「インフラの維持計画」「近隣での再開発動向」「自治体の都市計画や空き家対策政策」といった外部環境の変化を定点観測する視点が必要です。

4.2. 空き家の活用方法の検討

より積極的に空き家を活用するという対策も注目されています。それは、企業が主体となって空き家を再生し、地域課題の解決と新たなビジネスを両立させるというアプローチです。空き家という「課題」を新たな事業機会と捉え、ビジネスを通じて地域再生に直接的に関与することで、より生産的な対策となります。

企業が保有する空き家が不採算となっている場合、その活用方法には「保有し続けるなかでの有効活用」と「売却による処分」の二方向があります。いずれの選択肢も、リスク管理と企業価値最大化のために戦略的な検討が求められます。

1. 保有し続けるなかでの有効活用

保有する空き家を継続的に利用する方法として、大きく分けて「自社での活用」「賃貸・事業用としての提供」「多拠点利用」が考えられます。

まず、自社での活用は、既存の建物を社員の福利厚生施設、研修センター、研究開発拠点、あるいはデータセンターなど、自社の事業活動に直接貢献する用途に転用することです。これにより、外部コストを削減し、事業シナジーを生み出すことが期待できます。

次に、賃貸・事業用としての提供です。これは、建物をリノベーションして外部に貸し出すことで収益化を図る方法です。例えば、オフィス、店舗、倉庫、医療・介護施設、または地域ニーズに応じた高齢者向けシェアハウスなどへの転用が考えられます。

観光需要が見込めるエリアであれば、民泊施設やレンタルスペース、イベント会場、撮影スタジオなど、短期利用での収益化も可能です。この際、物件の劣化具合によっては大規模なリフォームが必要となる場合があるため、費用対効果の検討が不可欠です。

さらに、社員の二拠点居住やサテライトオフィスとして、週末利用に限定するなど、柔軟な形で不動産を保有し続ける選択肢もあります。この場合、遠隔地にある物件であれば、専門の管理サービスを活用し、適切な維持管理を継続することが重要です。

2. 売却による資産の変換

空き家や遊休不動産の処分において、保有し続けることが経営資源の圧迫となっている場合や将来的な収益・利活用が見込めない場合は、売却し別の資産に変換することが最も有効な選択肢といえます。

売却を成功させるためには、まず市場での正常価格を調査し、適正な価格で売却できる見込みや市場があるかを確認することが重要でしょう。建物の状態や立地が良く、良好な市場環境が確認できれば、一般市場での売却を目指すことができます。

この場合、法的な問題をすべて解消させ、建物の瑕疵も適切に修繕した上で、一般仲介売却を検討するのが効果的です。事前に物件の問題を解決しておくことで、買主の信頼を得やすくなり、適正な市場価格での売却が実現できるからです。

しかし、老朽化が著しい、あるいは再建築不可のように処分が困難な土地や建物では、不動産買取業者への売却を視野に入れましょう。買取なら早期の現金化が可能で、仲介手数料が不要、内覧対応などの売却活動の手間もかからないメリットがあるからです。

また、売却方法による責任の違いも重要な検討要素となります。一般仲介売却では売主は契約不適合責任を負いますが、買取業者への売却では通常この責任が免除されます。買取価格は市場価格より低い傾向があるものの、維持費や税金、空き家の保有リスクを考慮すれば合理的な選択肢となるでしょう。

さらに、隣接地の所有者への直接交渉や、建物を解体して更地にしてから売却する方法も効果的です。このように、物件の状態や市場環境に応じた適切な売却戦略を選択することで、空き家問題を効果的に解決できるのです。

売却ガイド

~失敗しない不動産売却とは~

近年、保有不動産が「リスク資産」化し、企業の評価が下がる懸念が高まるなか、企業価値を高める狙いから不動産を売却するケースが増えてきました。本資料では、保有不動産を適切に売却するためにはどのように進めればよいかを解説します。

5. 空き家活用事業の事例

「企業主導型の空き家再生」は、すでに日本各地で多くの成功事例を生み出しており、そのアプローチは単なる不動産事業の枠を超え、企業の経営課題そのものを解決するポテンシャルを秘めています。これらのビジネスモデルを自社の状況に寄せて考えることで、新たな価値創造の道筋を見出すことができます。

以下は、企業などが主体となった空き家の再生・利活用事例です。

【事例1】鉄道会社と自治体の連携による「沿線価値向上」プロジェクト

某鉄道会社は、駅周辺の空き家をカフェや宿泊施設として再生。自治体の補助金やサブリース方式を活用して初期投資を抑制し、地域の活性化と自社の鉄道利用客増加、ブランドイメージ向上という成果を上げています。

【事例2】大手損保会社による、自社ビル建て替えと一体化した「大規模緑地創出」プロジェクト

都心の一等地に本社を構える某大手損保会社は、ビル建て替え時に床面積を最大化せず、敷地の約半分を緑地として地域に開放。目先の収益よりもサステナビリティを重視する姿勢を明確に示し、ESG経営の先進事例として企業ブランド力を大きく高めました。

【事例3】老舗メーカーの歴史的建物を活用した「企業ミュージアム」プロジェクト

歴史ある某メーカーは、創業の地にあった遊休オフィスビルを、自社の歴史や技術を伝える「企業ミュージアム」として再生。無料開放することで地域の新たな文化・観光拠点となり、遊休不動産をコストから、自社のブランディングに貢献する価値創造の資産へと転換させました。

これらの事例が示すように、空き家の利活用は単なる収益確保だけでなく、ESG経営の実践、企業ブランディングの向上、地域社会への貢献など、多面的な価値創造を実現する戦略的な取り組みとして注目されています。

企業の不動産関係者には、自社のリソース(不動産、人材、ノウハウ)を棚卸しし、それを活用してどのような「経営課題の解決」と「社会価値の創造」が可能か、という新しい視点が求められています。

ESG経営の具体的な取り組み方法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:ESG経営と不動産~環境、社会、ガバナンスの観点での経営と不動産の関連性~

6. 空き家問題への理解を深め、CRE戦略の新たな可能性を探ろう

空き家問題は、日本全体が取り組むべき社会課題であると同時に、CRE戦略に新たな視点と機会をもたらすテーマです。

国や自治体、そして民間企業が一体となって対策を進めるこの大きな潮流のなかで、企業は空き家問題への理解を深め、自社の不動産ポートフォリオにその視点を組み込むことが重要です。

地域社会との連携も視野に入れ、空き家問題という新たな切り口で自社の不動産を見つめ直し、CRE戦略の次なる可能性を探ってみてはいかがでしょうか。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。

現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立った分かりやすい解説を得意としています。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。