都市再開発の動向から導く、価値創造とリスク管理

#バリューアップ

#老朽化・遊休不動産

#リスク管理

#税金・コスト

不動産の価値は、個別の建物だけで決まるわけではなく、常に変化する周辺の都市環境にも大きく左右されます。だからこそ、ミクロな視点だけでなく、都市全体の動きを把握することが重要です。

とくに大規模な都市再開発は、中心となる開発地域から周辺エリアへと波及し、広範囲にわたって景観や機能、人々の流れを根本から変える力を持っています。この変化は、自社不動産のポテンシャルを再評価する絶好の機会となりますが、収益性の向上や環境基準への対応といった個別の課題に注力するだけでは、最善の打ち手を見逃すリスクがあります。

こうした背景から、都市再開発の動向を把握することが、企業の保有不動産の潜在価値を再発見し、CRE戦略で企業価値を向上させる鍵になると言えるでしょう。

今回は、企業不動産担当者が知っておくべき都市再開発の最新動向を詳しく解説し、自社保有不動産の新たな価値発見と戦略的活用のヒントを紹介します。

資産価値を最大化するための不動産戦略をご提案

売却・査定について

目次

1. なぜ今、都市再開発が注目されるのか

都市再開発は、戦後復興期には都市機能の回復を、高度経済成長期には急速な都市化への対応を、バブル期以降は都市の国際競争力向上を目的として、それぞれの時代の社会的ニーズに応じて実施されてきました。

では、なぜ今、改めて都市再開発が大きな注目を集めているのでしょうか。背景には、現代特有の二つの重要な課題があります。

第一に、都市インフラの大規模な老朽化です。高度経済成長期に集中的に建設された建物やインフラが一斉に耐用年数を迎え、安全性や機能性の低下が深刻な問題となっています。これは過去の再開発では経験したことのない、大規模かつ同時多発的な課題です。

第二に、環境配慮とサステナビリティへの要請があります。気候変動対策が世界的な課題となるなか、従来の建物では省エネ性能が不十分で、現代の環境基準を満たすことが困難な状況が続いています。従来の再開発では重視されてこなかった、新しい視点と言えるでしょう。

このような現代的な課題に対応するため、国は都市再開発法の改正を推進しました。従前は複数の法律(都市計画法、建築基準法など)に規定された厳格な要件により、計画から実行まで多大な時間を要していました。

近年の改正では、建ぺい率や容積率の特例、金融・税制面の優遇措置が設けられ、要件が大幅に緩和されています。民間企業の参入障壁が下がり、現代の課題に迅速に対応できる再開発の実現が可能となりました。

これらの変化は、企業のCREマネジメントにとって重要な機会をもたらしています。個々の不動産が抱える老朽化や環境性能の課題に対し、周辺で進む都市再開発は根本的な解決策となる可能性があるからです。

再開発は周辺の地価(資産価値)を押し上げる傾向が強いため、再開発によって周辺環境が改善すれば、自社不動産の価値は飛躍的に向上するでしょう。

一方、再開発には計画の遅延や想定していた地価上昇が実現しないリスクも存在します。その場合、期待していた資産価値の向上が得られず、場合によっては周辺環境の一時的な悪化(工事期間中の騒音や通行制限など)によるマイナス影響を受ける可能性もあります。

こうした背景から、現代特有の課題解決と法制度の柔軟化により活発化する都市再開発の動向を把握することが、企業の保有不動産の価値最大化を図る上で重要な要素となっています。企業不動産担当者は周辺の再開発動向を継続的に監視し、自社不動産戦略への影響を見極めることが求められているのです。

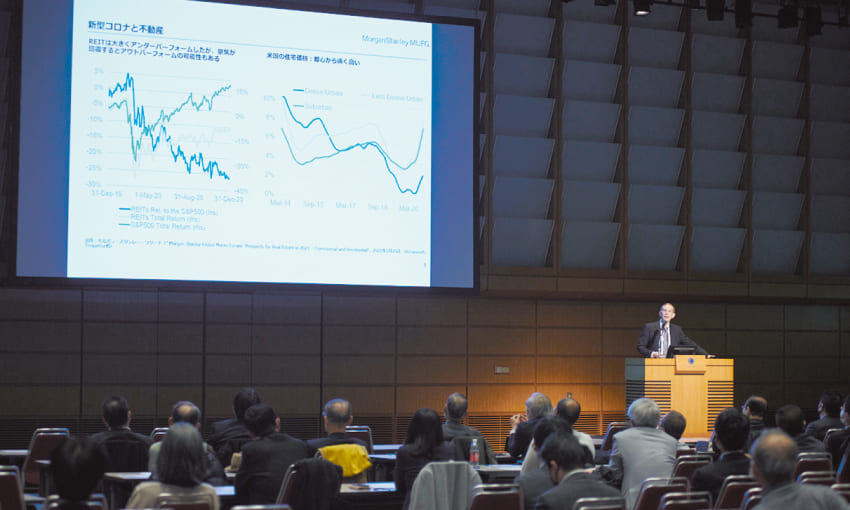

2. データで読み解く都市再開発のマーケット動向

現在、全国では約93件の再開発事業が進められています(2025年9月2日時点)。

地域別の内訳を見ると、東京が約35件と全体の約30%を占めています。次いで大阪(4件)、愛知(2件)、福岡(2件)と続きますが、東京一極集中の傾向が顕著です(2025年9月2日時点)。

再開発の目的はエリアによって大きく異なり、これが周辺不動産への影響パターンを決定づけています。

都心部では、オフィスや商業施設(SC)の集積をさらに高度化させることを目的とした大規模なプロジェクトが主流です。これにより、周辺のオフィス需要が高まり、賃料水準の向上が期待できる一方、競争激化により既存ビルの相対的な魅力低下というリスクも存在します。

郊外では、商業施設や公共施設の整備、道路の拡張などを通じて住みやすさを向上させる目的が多く見られます。住宅系不動産を保有する企業にとっては、アクセス改善による資産価値向上の機会となるでしょう。

地方都市では、観光客を呼び込むための施設整備や、中心地の利用価値を高めるコンパクトシティへの取り組みがメインとなっています。地方に不動産を保有する企業は、自治体の中心市街地活性化計画との整合性を確認することが重要です。

こうしたデータを活用するためには、効果的な情報収集が不可欠です。都市再開発協会のマップ機能や各自治体の都市計画課の公開情報を定期的にチェックし、自社不動産の半径1~2km圏内での再開発計画を把握しましょう。

また、計画段階から完成まで通常5~10年を要するため、早期の情報キャッチアップが戦略的優位性を生みます。再開発の進捗状況、権利者の合意形成度、資金調達の状況なども合わせて監視することで、影響の大きさとタイミングを予測できるようになります。

このように、再開発の地域特性と進捗状況を継続的に把握することで、自社不動産の価値変動を予測し、適切なタイミングでの戦略転換を図ることが可能となります。

しかし、地域特性の把握だけでは十分ではありません。同じエリア内でも、用途(アセットクラス)によって再開発の方向性や影響は大きく異なるからです。

2.1. アセット別にみる都市再開発トレンド

次に、用途別の観点から再開発トレンドを詳しく見ていきましょう。

オフィス分野では、構造的な課題と新しいニーズが重なり合って再開発が加速しています。バブル期および都市再生特別措置法制定前後にオフィスビルの供給が集中したため、2040年には築50年を超える建物が大量に発生し、老朽化が深刻な問題となることが予想されます。

この老朽化問題に加え、テレワークの普及により「量より質」が重視されるようになり、高機能オフィスへの需要が集中しています。具体的には、フレキシブルワークスペース、充実したWeb会議設備、健康配慮設計(バイオフィリック設計など)を備えた物件が再開発の中心となっています。バブル期建設のオフィスビルを保有する企業は、老朽化と機能面の両方から、周辺の再開発による相対的な競争力低下への対策が急務でしょう。

商業施設(SC)分野では、インバウンド需要の回復に伴い、観光資源としての役割を担う再開発が増加しています。地域文化の発信や体験型コンテンツの導入など、新たな付加価値の創造が求められており、商業系不動産を保有する企業にとっては、立地特性を活かした活用方法を検討する機会となります。

レジデンス(住宅)分野では、都心部への回帰傾向や職住近接を求めるニーズに応えるため、都心再開発と連携した高層マンションの建設が進んでいます。住宅系不動産や社宅を保有する企業は、こうした動向により資産価値の向上が期待できる可能性があります。

物流施設分野では、地方への分散立地が顕著となっており、再開発と合わせて自治体と連携し、災害時の物資拠点となるBCP(事業継続計画)拠点としての役割を担うケースも見られます。

データセンター分野では、都心中心部は土地の確保が難しく建設コストも高額ですが、再開発に伴ってインフラが整備されたエリアに、データセンターが建設される稀なケースも出てきています。

こうしたアセットクラス別のトレンドは、再開発が地域特性や市場ニーズに応じて多様な形で展開されていることを示しています。自社が保有する不動産がどのエリアにあり、どのようなトレンドと結びつく可能性があるかを把握することで、より解像度の高いCRE戦略を立てることが可能となるでしょう。

企業不動産担当者にとって、再開発の動向把握は重要ですが、「誰が」「どのような戦略で」進めているかを知ることで、その再開発が期待通りに進むのか、遅延や中止のリスクはないのかを見極めることができます。また、自社が再開発に参画する場合のパートナー選びの参考にもなるでしょう。

3. 都市再開発における主要プレーヤーの市場

都市再開発は、国や自治体だけでなく、地権者や民間企業が主体となって実施することも可能です。ここでは、再開発を主導する主要なプレーヤーであるデベロッパーとゼネコンの役割や戦略を詳しく見ていきましょう。

デベロッパーは、再開発事業全体の「企画者」であり、「絵を描く人」です。その役割は、単に建物を建てることにとどまりません。

計画の策定から始まり、用地取得や地権者との権利調整、資金調達、許認可の取得、テナント誘致、プロジェクトマネジメントまで、再開発事業の全工程を統括します。このため、エリアの潜在価値を分析する能力、他物件との差別化や付加価値を生み出す創造性、関係各所との調整能力、そして事業全体の投資判断能力など、非常に多様なスキルが求められます。

戦略面では、長期的な視点に基づいたビジョンの構築、地域の特性を最大限に活かすための価値創造、そしてリスクを分散させるためのポートフォリオの最適化といった経済的要因を重視したアプローチを取っています。

一方、ゼネコンは「絵を実現する人」、つまり建築のプロフェッショナルです。

デベロッパーが描いた計画に基づき、設計と施工を一貫して担い、品質や工程、コストを管理します。求められるスキルは、高度な技術力と豊富な実績、コストを抑えつつ品質を維持するVE(バリューエンジニアリング)提案力、高品質な施工、そして環境への配慮などです。

戦略としては、デベロッパーの計画を実現するだけでなく、自社の建築技術を通じて環境に配慮したり、地域の景観と調和するデザインを提案したりといった社会的要因を重視したアプローチを打ち出しています。

デベロッパーとゼネコンは、それぞれの専門性を活かし、時に競合し、時に協働しながら、再開発という未来を創造していく関係にあります。実績豊富で資金力のあるデベロッパーと技術力の高いゼネコンがタッグを組む再開発は成功確率が高く、周辺不動産への好影響も期待できるでしょう。

しかし、この事業の根幹をなす最も重要かつ難易度の高い工程が「用地取得と権利調整」です。これは、再開発に直接関与しない企業不動産担当者にとっても、再開発が自社不動産に与える影響やタイミングを理解する上で無視できないポイントと言えます。

関連記事:事業用地の活用法を解説|企業における投資動向と購入・売却時のポイントも

4. 用地取得と権利調整で企業が直面する課題

再開発の進行スピードと実現可能性は、用地取得と権利調整の進捗によって大きく左右されます。この工程を理解することで、企業の不動産関与者は再開発の成否確度を判断し、それに応じて自社不動産の最適な活用戦略を選択することが可能になります。

成否確度が高い場合は積極的な投資を、低い場合は保守的なスタンスを取ったり独自性のある投資を行ったりすることで、再開発の動向を味方につけた価値最大化を図ることができるでしょう。

再開発は主に「権利変換方式」と「管理処分方式」という2つの事業方式があり、どちらが採用されるかによって監視すべきポイントと対応戦略が大きく異なります。

| 項目 | 権利変換方式 | 管理処分方式 |

|---|---|---|

| 方式の概要 | 従来の権利(土地や建物)を、再開発後の建物や土地の権利に変換する方式 | 地権者から土地を買い取り、事業者が再開発を実施する方式 |

| 期間の目安 | 5~10年程度 | 3~7年程度 |

| 進行スピード | 遅い ※地権者の合意形成に時間を要するため |

速い ※土地の一括取得が可能であるため |

| 土地取得コスト | 低い ※直接的な買収費用が不要であるため |

高い ※市場価格での買収が必要であるため |

| 地権者の参画意欲 | 高い ※権利継続により将来的な価値向上や事業継続が期待されるため |

限定的 ※売却による早期および高額な現金化が選好されるため |

| 主なリスク | 遅延リスクが高い ※合意形成に時間を要するため |

事業中止リスクが高い ※取得資金の増大が懸念されるため |

権利変換方式では、地権者が賛成しているかどうかを調べることが最も重要です。なぜなら、1人でも強く反対する地権者がいると、再開発が大幅に遅れたり中止になったりするからです。具体的には、自治体の都市計画課で公開される地権者説明会の議事録や参加率、地元の不動産業者からの情報などを定期的に確認しましょう。

近隣に不動産を持つ企業にとっては、時間をかけて検討できる利点がある一方、「本当に実現するかわからない」という不確実性があります。そのため、不確実性の高い権利変換方式では、再開発に依存しない低リスクの活用方法を中心に検討し、地権者の合意状況を見極めながら慎重に判断することが重要です。

管理処分方式では、事業者にお金があるかと土地の買収が進んでいるかを確認することが重要です。なぜなら、事業者の資金が不足すると、途中で再開発が止まってしまう可能性があるからです。デベロッパーの直近の決算書(売上高・借入金残高)、金融機関との基本合意書の有無、用地買収の進捗率などを不動産業界紙やIR情報で確認しましょう。

近隣に不動産を持つ企業にとっては、予定通り進みやすいため早めの判断が必要です。比較的確実性の高い管理処分方式では、再開発に依存する積極的な活用方法も検討しやすい一方で、突然中止されるリスクもあります。

なぜなら、計画の長期化による建設費の高騰、地権者間の意見対立、予期せぬ法的・行政的課題の発生など、さまざまな要因で当初の計画が頓挫する可能性があるからです。その点を踏まえ、短期間でも解約しやすい方法も併せて考えておくと安心でしょう。

このように事業方式による違いを把握することも重要ですが、加えて再開発事業が遅延したり計画通りに進まなかったりする場合、近隣に不動産を保有している企業にも大きな影響が及ぶ可能性を理解しておく必要があります。

まず、保有資産の流動性低下リスクがあります。再開発の進捗に合わせて売却時期を検討していた場合、事業の遅延によって売り時を逃すリスクが生じます。また、再開発後の価値が期待ほどではなかった場合、売却価格が想定を下回る可能性もあるでしょう。

さらに、再開発事業の失敗によるあおりも考慮すべきです。再開発に期待して近隣の自社不動産を建て替えたものの、再開発効果が薄かった場合、投資額に見合う収益が得られず、含み損を抱えるリスクも否定できません。

再開発は事業者だけでなく、周辺に不動産を保有する企業にとっても、計画の遅延や期待外れの結果といった不確実性(リスク)を伴います。

では、再開発エリアに不動産を保有している場合、どのような出口戦略を立てるべきでしょうか。主な選択肢は3つあります。

1.売却

売却という選択肢では、デベロッパーへの売却、または再開発事業への土地提供を行います。早期の現金化によるキャッシュフローの改善、およびオフバランスによる資産効率の改善が見込め、さらに不確実なリスクから離脱できるメリットがある一方で、再開発事業が成功した場合の将来的な価値向上の恩恵を得ることができないデメリットもあります。

2.権利変換

権利変換は、再開発エリア内の不動産であれば、再開発後の物件の権利に変換する選択肢です。資産価値の向上が見込まれるほか、継続的な収益資産の確保と資産の組み換えが見込める反面、再開発事業のプレーヤーとなるため、新たなリスクを自ら引き受ける可能性が存在します。

3.再利用

再利用では、リノベーションや建て替えによって価値を高めます。事業の自由度が高く、再開発による価値向上の恩恵を最大限享受することができる一方で、先行投資が必要であり、再開発の成否に左右されるリスクがあります。また、再開発とのコンセプトを合わせる必要もあるでしょう。

これらの選択肢から、自社の事業計画やリスク許容度、そして前述した再開発の成否確度を総合的に勘案して最適なものを選択することが、CRE戦略を考える上で極めて重要です。

5. 都市再開発の将来展望と企業不動産への影響

都市再開発は、エリアによって「都心部における大規模・複雑な再開発」と「地方における地域密着型・多機能な再開発」という「二極化」が進んでいくと予想されます。

都心部では、大規模な未利用地が少ないため、より複雑な権利調整を伴う再開発が主流となる一方、創業支援機能を持つ革新的な施設の建設が重要なトレンドとなっています。ベンチャー企業の育成や新規事業創出を支援する環境整備が活発化しており、公園や商業エリアと連携したハブ施設の開発により、民間企業、教育研究機関、新興企業などが交流できる拠点の形成が進んでいます。

また、都心部特有の課題である交通網の改善も重要な要素です。従来からある都心エリアでは移動ルートが不足しており、この問題を解決するため新たな交通動線の整備が進んでいます。これにより交通渋滞の解消と車両移動の効率化が実現されています。

さらに、行政機関との連携により、幹線道路に直結した交通ターミナルの建設が活発化しています。こうした交通インフラと駅周辺開発を組み合わせることで、交通拠点としての機能向上を図る事例も増加しているのが現状です。

これらの都心部再開発は、前章で説明した権利変換方式のプロジェクトが増加することを意味し、より長期的な視点での戦略が必要になります。

一方、地方では、地域の実情に応じたコンパクトながらも多様な再開発が展開されると考えられます。地方における人口流出の主因である「就業・教育機会の不足」や「中心市街地の活力低下」といった構造的問題の解決を目指し、地域再生を核とした小規模な開発が中心となっています。

とくに注目されるのは、好立地で構造的に安定した既存商業施設(百貨店など)の機能転換です。従来の小売スペースを縮減し、その代替として地域住民が求める機能(医療・福祉施設、公共サービス、働く場など)を組み込む多目的化により、建物の再生と有効活用を同時に実現する手法が広がっています。

さらに、各地域が持つ固有の魅力や資源を基盤として、使われなくなった住宅や店舗の改修を通じた地域振興の取り組みも拡大しています。これらは大規模な新規建設とは異なり、既存の建物を活用した分散型の小さな再開発が特徴と言えます。

地方における再開発は、都心部のような大規模投資を伴うものではないものの、地域に根ざした持続可能な開発として、長期的な地域価値の向上をもたらす可能性があります。

また、再開発のトレンドとして、単一的な機能を持つ施設ではなく、オフィス、商業施設、ホテル、住宅などが一体となった「複合型」の施設が主流になります。さらに、脱炭素社会の実現に向け、環境への配慮やサステナビリティといった社会的な要請を満たすことも、今後の再開発には必須となるでしょう。

関連記事:ESG経営と不動産~環境、社会、ガバナンスの観点での経営と不動産の関連性~

関連記事:不動産業界がSDGsに取り組む意義と目的

5.1. 都市再開発が企業不動産にもたらす影響

このような都市再開発のトレンドは、企業が保有する不動産の価値を再評価し、最適なCRE戦略を立てるための重要なヒントとなります。

まず、情報収集と将来性の再評価が重要です。再開発事業の情報をいち早く把握し、自社不動産の将来的なポテンシャルを再評価することで、多様な利活用の方法や出口戦略を見直すきっかけになります。特に複合型開発やイノベーション拠点化のトレンドを踏まえ、自社不動産の用途転換の可能性も検討すべきでしょう。

次に、優遇措置の活用です。再開発に連動した優遇措置(税制優遇など)を理解することで、自社の財務にどう貢献できるかを具体的に検討できます。

とくに企業の不動産関与者にとって重要なのは、認定事業者などに土地を譲渡する際の税制優遇です。ただし、この特例は「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合」など、厳格な要件が定められた特定のケースに限定される点に注意が必要です。

この要件を満たし、認定事業の用に供するため長期保有土地などを譲渡した場合、不動産所得税は15%から10%へ(2,000万円以下の部分)、住民税は5%から4%へ(2,000万円以下の部分)減額されるなど、大幅な軽減措置が適用されることがあります。

一方、再開発事業者向けの優遇措置として、都市再生緊急整備地域などにおいて国土交通大臣の認定を受けた優良な民間都市開発プロジェクト(認定民間都市再生事業)では、所得税・法人税において5年間の2.5割増償却や、固定資産税・都市計画税の課税標準を5年間3/5に軽減する措置なども適用される場合があります。

これらの税制優遇措置は、企業のCRE戦略を進化させるドライバーとなります。

通常の取得・売却では得られない税制優遇を判断基準に加えることで、老朽化した不動産の入れ替えを促し、不動産ポートフォリオ全体の最適化が加速します。これにより、売却で得た資金をより収益性の高い事業や不動産に再投資することが可能となり、リスク分散も図れます。

結果として、これらの取り組みは環境負荷の低い高性能な建物への建て替えや購入を促進し、ESG経営への貢献にもつながるでしょう。

前章で説明した事業方式の違いも踏まえ、誰がどのタイミングでどの優遇措置を活用できるかを把握することも重要と言えます。

ただし、すべての企業が再開発に直接参画するわけではありません。土地譲渡や権利変換による参画を選択しない場合でも、周辺で進行する再開発の動向は自社不動産にさまざまな影響を与えるため、その影響を正しく理解しておくことが重要です。

ポジティブな影響として、まず資産価値の向上があります。再開発によるエリアの活性化により、自社不動産の資産価値が向上する可能性があるほか、新たな顧客層の獲得も期待できるでしょう。

再開発によって新しい商業施設やオフィス、イノベーション拠点が誕生すれば、従来とは異なる顧客層やビジネスチャンスが生まれます。さらに、事業再編の機会として、再開発という外部からの変化が、自社事業の再編や不動産の用途変更を検討する良いきっかけになることもあります。

一方で、ネガティブな影響を考慮する必要があります。競合の増加により、再開発によって新たなオフィスビルや商業施設が建設されれば、既存の自社不動産との競争が激化する可能性があります。

また、立ち退きリスクとして、再開発エリアに「巻き込まれる」形で立ち退きを求められ、一時的な事業の停滞を招く可能性も否定できません。さらに、資産価値の上昇に伴って固定資産税などの税負担が増加し、賃料収入の改善が追いつかない場合は収益性が悪化することも想定しておくべきです。

これらの将来トレンドと多面的な影響を総合的に勘案し、前章で説明した再開発の成否確度と合わせて判断することで、変化する都市環境のなかで企業不動産の価値を最大化する戦略を構築することが可能になります。

出典:国土交通省「(特定)都市再生緊急整備地域に係る税制優遇 要件一覧」

6. 都市再開発は企業不動産の新たな可能性を見出すきっかけとなる

都市再開発は、単に街を新しくする事業ではなく、企業の成長と街の発展を叶えるための戦略的な手段のひとつです。CRE戦略の観点からは、都市再開発の動向を正確に把握し、その変化を自社の成長機会として捉えることが重要となります。

そのためには、再開発事業に関する深い知識と経験を持つパートナー(デベロッパーや専門のコンサルタントなど)と協働し、街と企業価値の向上に努めるべきでしょう。

また、「保有する不動産は単独での活用や発展は困難でも、複数を一体として開発することで飛躍的な価値向上を実現できる」という視点も見逃してはなりません。個々の物件では限界のあった収益性や利便性も、複合開発によって商業・住宅・オフィス機能が融合した魅力的な都市空間へと生まれ変わります。個々の不動産価値を足し合わせた以上の相乗効果(シナジー)を生み出すことこそが、都市再開発の最大の魅力です。

都市再開発を対岸の火事と捉えるのではなく、自社のCRE戦略にどう活かせるかを積極的に考える戦略的な思考が、企業の持続的成長と、魅力ある都市の未来を築く第一歩となるでしょう。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。

現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立ったわかりやすい解説を得意としています。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。