長期化する建築費高騰の影響と今後のシナリオ

#不動産投資

#事業用不動産

#税金・コスト

東京オリンピックの開催を契機とした施設建設、2025年大阪・関西万博に向けた会場整備、全国的に老朽化するインフラの更新需要、そして都市部での大規模再開発プロジェクトの推進など、日本の建設業界は継続的な需要に支えられています。

一方、近年は建築費の高騰が止まりません。この高騰は、資材価格や人件費の高騰、エネルギー価格の上昇、そして円安といった複合的な要因が絡み合っています。

さらに、建築費高騰に拍車をかけたのが、建設業界の「2024年問題」です。この問題は時間外労働の上限規制や割増賃金の引き上げなど、労働環境改善のための行政措置に起因し、業界構造そのものを大きく変化させています。

この記事では、建築費高騰の現状と背景にある課題、不動産投資に及ぼす影響、そして今後の対策を深く掘り下げます。

資産価値を最大化するための不動産戦略をサポート

売却・査定について

目次

1. 建設業界の現状と課題

建設業界は人々の生活と密接に関係し、首都圏の再開発をはじめ、建て替えやリノベーションなどの旺盛により業界は発展を遂げています。

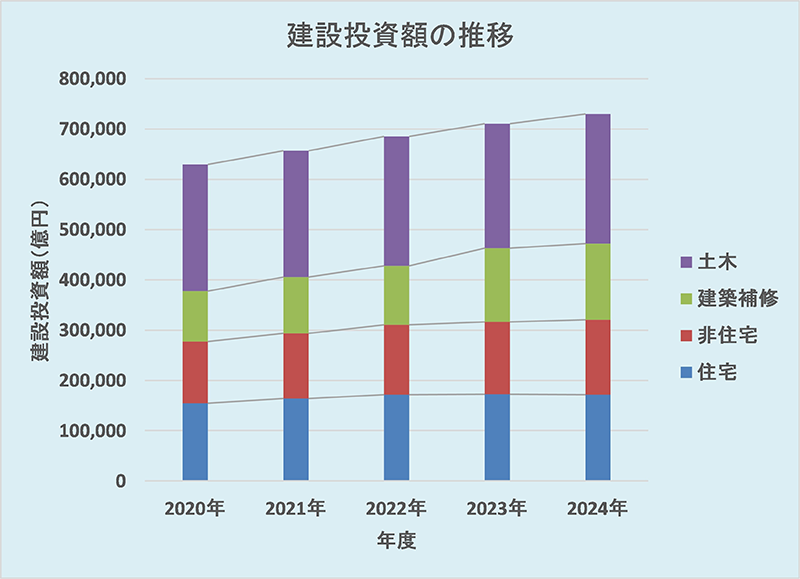

国土交通省が発表した統計によれば、建設投資額は右肩上がりに上昇しています。2024年度の建設投資は73兆200億円が見込まれており、2023年度の71兆900億円から2.7%増で成長しています。

また、建設投資額の成長は2015年から継続的に続いているもので、近年は住宅需要に一定の落ち着きが見られるものの、都市再開発やインフラ整備といった追い風を受け、着実に成長を続けていることがわかります。

出典:国土交通省総合政策局 「令和6年度(2024年度) 建設投資見通し 概要」より作成

その一方、建設業界は多くの課題を抱えています。人材不足、高い離職率、長時間労働の常態化などは、その典型的な例です。

少子高齢化による熟練技能者の減少と若年層の入職者数減少に加え、若年層の離職率の高さも課題です。背景には、長時間労働や厳しい労働環境、給与水準の問題などが考えられます。

これらの課題が複合的に影響し、建設業界では倒産件数も増加傾向にあります。なお、建設業の倒産増加要因としては、人材不足の他に人件費や資材価格の高騰、コロナ禍における融資の返済負担増加なども挙げられます。

このような状況に追い打ちをかけるように、2024年からは新たな労働規制が建設業界に適用されることとなりました。この規制が「2024年問題」と呼ばれるものです。

1.1. 2024年問題とは?

建設業界における「2024年問題」は、長年放置されてきた労働環境を是正するための行政措置であり、時間外労働への罰則付き上限規制の導入と割増賃金率の引き上げが主な内容です。

これにより労働環境の改善が期待される一方、企業には労働時間管理の厳格化が求められ、工期の長期化や人件費の増加など、直接的なコスト増の影響が発生しています。

行政措置の施行後、各企業で採用強化や時間外労働の上限規制の遵守などの対策が実施されていますが、現場で働く従業員からは「改善を実感できていない」との声も上がっており、経営者層との認識のギャップも課題視されているのが現状です。

さらに、2025年問題も建設業界に大きな影響を及ぼす可能性があります。2025年問題とは、超高齢化社会が直面するさまざまな影響を指し、主に2つの課題が考えられます。

①少子高齢化と団塊の世代の引退による人員確保の難易度向上、特に建設業界においては熟練技能者の大量退職と若手入職者の不足が深刻化する

②IT化やDX化の遅れによる潜在的な損失の拡大、建設業界においては生産性向上を阻害し、コスト増、人材不足、競争力低下などの損失を招く

これら2024年問題と2025年問題によって、建築費高騰に拍車がかかっている現状があります。

2. 建築費高騰の動向

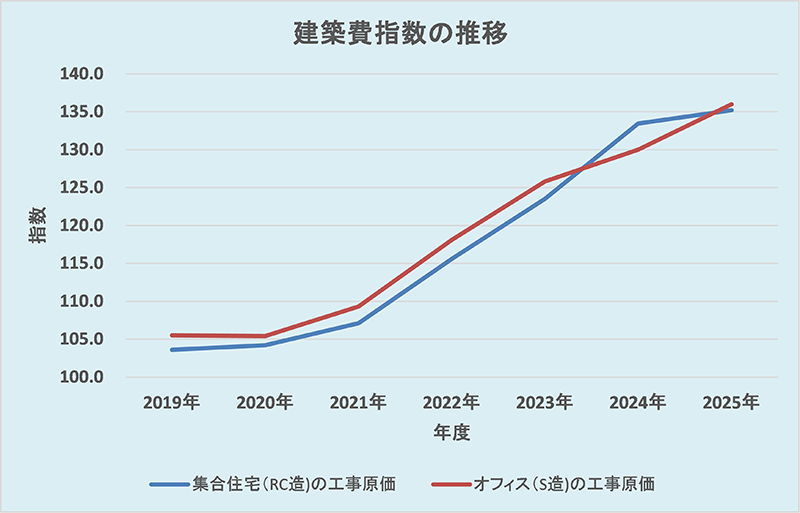

では、実際に建築費はどの程度高騰しているのでしょうか。建設物価調査会の建設工事費指数(東京2015年平均=100)を見てみましょう。

出典:一般財団法人 建設物価調査会 「建築費指数(2015年基準)」より作成

直近10年間で大幅な上昇が確認できます。2015年の基準値を100としたとき、2024年には130を超える水準まで上昇し、実に30%以上もの上昇率を記録しています。特に2021年以降は上昇率が顕著となり、さまざまな要因が重なり合って現在の高騰状況を形成しています。

現在の建築費高騰は、世界的な経済環境の変化、資材価格の上昇、国内の構造的な問題、そして予測困難な外部要因が複雑に絡み合って生じた結果といえます。

建築費高騰はさまざまな要因が複雑に絡み合って生じていますが、中でも建築コストを構成する「労務コスト」と「資材コスト」の高騰は、建築費を直接的に押し上げる主因と考えられます。

以下では、これら二大コスト要因について、それぞれの背景にある具体的な要素を掘り下げ、現在の建築費高騰がなぜ生じているのかを詳細に検証していきます。

2.1. 建築費高騰の要因分析|労務コスト

まず、建築費を構成する主要因の一つ「労務コスト」について分析します。建設業界では慢性的な人手不足や高齢化、そして各種規制強化により、人件費の上昇傾向が続いています。

人件費の上昇を客観的に表す指標として、公共工事設計労務単価の引き上げが挙げられます。2025年3月からの改定では、全国全職種単純平均で前年度比6.0%引き上げられました。

公共工事設計労務単価とは、公共工事の設計に用いる労務費の算定基準となるもので、建設労働者の賃金上昇を反映して毎年改定されています。今回の引き上げは建設労働者の賃金上昇を反映したものであり、建設業界の人件費が高騰していることの現れです。

人件費の引き上げはすべての職種において行われている施策ですが、先述の通り建設業界では特に「2024年問題」と「人材不足」という二つの構造的課題によって人件費高騰の傾向が顕著に表れています。

労働時間規制の厳格化は、現場の運営方法を根本から変えるものです。これまでのような長時間労働による工期管理が許されなくなり、同じ工程を回すためには追加人員の確保や、より計画的な工程管理が必須となりました。単純計算でも、同じ仕事量を8時間/日で完了させるには、12時間/日で働いていた時代と比べて1.5倍の人員が必要です。この人員増が直接的なコスト増として表れています。

多くの建設会社では、2024年問題への対応が一時的な対策にとどまり、根本的な体制改革には至っていません。労働時間規制の導入に対して、人材確保や教育体制の整備が間に合っていないのが現状です。

規制に対応するための急場しのぎの人員増加でコストがかさむ一方、昔ながらの「先輩から後輩へ」「師匠から弟子へ」という技術伝承の仕組みも崩れつつあります。これからの時代に適した組織的な人材育成の仕組みづくりが急務となっており、この「変革期の混乱」そのものが人件費を押し上げている正体と言えるでしょう。

これらの課題に対応するため、業界ではIT化やDX化による効率化の取り組みが進められています。しかし、こういったシステムやツールの導入には莫大なコストがかかるほか、導入コストのみならず、全社員にシステムの利用を浸透させるための教育コストも必要です。

結果的に、これらの対策コストが人件費に転嫁されることも、短期的には人件費高騰の一因となっています。

2.2. 建築費高騰の要因分析|資材コスト

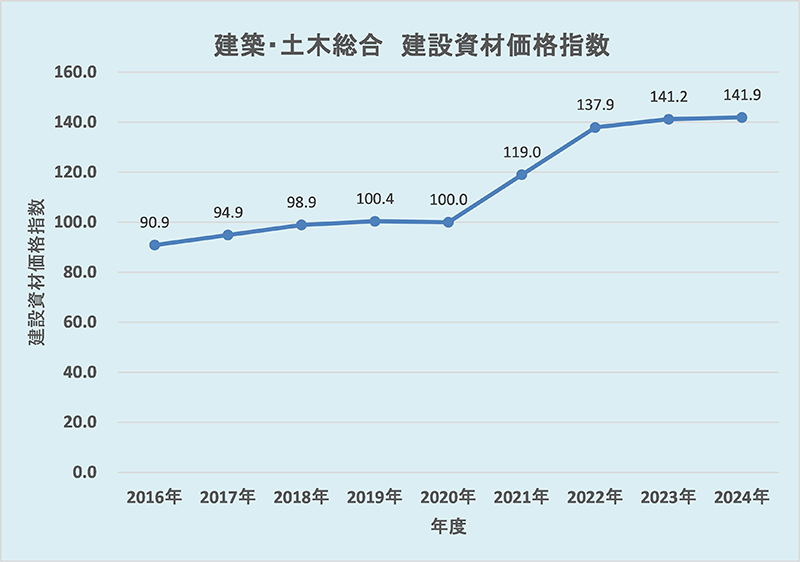

建築費高騰の主な要因として、建築資材の高騰も挙げられます。一般財団法人経済調査会が公表しているデータによれば、2020年度の資材費の価格指数を100としたとき、2024年度は141.9と、わずか5年間で資材費が1.4倍に高騰したことがわかります。

出典:一般財団法人 経済調査会 「積算資料 建設資材価格指数」より作成

しかし、この上昇ペースを年度ごとに詳細に見ていくと、興味深い傾向が浮かび上がります。2020年から2021年にかけては19ポイント、2021年から2022年にかけては18.9ポイントと急激な上昇を記録しました。一方、2022年は3.3ポイント、さらに2023年は0.7ポイントの上昇にとどまっており、明らかに上昇ペースが緩やかになっています。

2020年から2022年にかけての急激な上昇局面は、ロシアによるウクライナ侵攻や新型コロナウイルスの世界的流行によるサプライチェーンの寸断が主な要因でした。特に、国際物流の混乱、工場の操業停止、原材料の供給不足などが重なり、建設資材の需給バランスが大きく崩れたことが価格高騰を招いた要因だと考えられます。

現在では、これらのサプライチェーンの混乱が徐々に解消され、物流網も以前の安定性を取り戻しつつあります。その結果、資材価格も急激な上昇局面から脱し、より安定した推移を示すようになっています。

しかし、この価格上昇の鈍化は、資材コストに関する根本的な問題が解決されたわけではありません。むしろ、この一連の価格変動を通じて、日本の建設業界が抱える長期的かつ構造的な課題がより明確になったと言えるでしょう。

まず、日本におけるサプライチェーンの脆弱性という問題があります。日本では資材の調達を海外に依存しています。特定の国や地域に依存したサプライチェーンは地政学リスクや災害に脆弱であるため、価格変動を招きやすいことが構造的な課題です。

また、資材を海外からの調達に依存している以上、為替の影響も避けられません。円安が進むと資材の調達費用も高騰するからです。

そのほか、世界的な環境問題も資材費高騰の一因です。規制強化や世間のニーズは、建設業界に高性能な断熱材や再生可能エネルギー設備の導入など、新たなコスト要因をもたらす可能性があるからです。

出典: 国土交通省 不動産・建設経済局建設市場整備課「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」

3. 建築費高騰の影響

建築費高騰は、さまざまな方面に影響を及ぼしています。国土交通省の建設工事受注動態統計調査では、建築受注額および下請受注額は過去最高水準で推移しており、一見すると建設業界や関連する業界は好調に見えます。しかし、実際はそう単純ではありません。

建築費高騰の影響が顕著なのが、都市の再開発プロジェクトやインフラ整備計画です。

建築費の高騰は、予算を当初の想定から大幅に膨張させます。特に、再開発プロジェクトやインフラ整備は、計画期間が長期にわたるため、計画策定時と工事実施時の建築費の乖離が大きくなりやすい傾向があります。

当初予算を大幅に超過した場合、事業開始や継続が困難となり、計画の見直し、延期、あるいは計画頓挫という事態に陥る可能性は否定できません。現に、計画の見直しなどが発生している案件が全国で散見されています。

- 中野サンプラザ:事業費が約2倍に膨れ上がり、計画を見直し

- 北とぴあ:2025年4月の閉業を事実上延期。事業費が100億円から200億円に倍増

- TOCビル:建て替えから一転、リニューアルへ。建て替えは2033年へと9年延期

- 名古屋再開発PJ:建て替え計画を一時凍結し、営業継続へ

- 船橋市立医療センター:入札不調が相次ぎ、地域医療の高度化・効率化の妨げに

こういった計画の見直しは、都市機能やインフラ設備の更新遅延に直結します。都市としての競争力が下がるため、人口の流出、災害リスクの増加などにつながり、住民の生活にも悪影響を及ぼすでしょう。

また、建築費の高騰は不動産市場のさまざまな関係者に影響を与えると予想されます。

不動産オーナーや土地所有者への影響として、建設コストが増えると不動産価格も高騰し、投資回収のためにテナント企業へより高い賃料を求めると予想されます。それに伴い、賃料上昇に直面した企業は、コスト削減のために一等地からの撤退やオフィス面積の縮小を検討する動きも想定されます。その結果、特定のエリアでは空室率の上昇もあり得るでしょう。

不動産投資においては、賃料の上昇が建設コスト上昇に追いつかない「遅効性」が利回りに影響すると考えられます。そのため、投資家の間では新規開発プロジェクトの見直しや、コスト上昇の影響が比較的小さい地方都市への投資シフトなど、ポートフォリオの再構築が進むでしょう。

また、新規開発のハードルが高まる中、既存建物の再生に注目が集まることが予想されます。中古ビルの改修や用途変更などに取り組むことで、開発コストを抑えながら資産価値を高める戦略が重要性を増しています。

建築費の高騰は、一般の住宅購入希望者に対しても直接的な影響を与えています。特に都市部では住宅購入のハードルが高くなり、多くの人々が購入を諦めるか、選択肢を変更せざるを得ない状況が生じています。

この住宅価格の高騰への対応として、都市部から比較的住宅価格の安い地方への移住を検討する人々が増えています。また、低価格帯の住宅や小規模住宅への需要も高まるため、住宅メーカーも消費者のニーズに応えるべく、コストパフォーマンスに優れた住宅の開発が急務となっています。

こうした建築費の高騰に端を発した不動産市場への影響は、日本の不動産開発の仕組み自体を変える転機となる可能性があります。各関係者がこの状況に適応していく中で、市場はより効率的で持続可能な形へと変化していくでしょう。

今後の不動産売買では、こういった背景や影響を考慮することが戦略的に重要になるでしょう。

関連記事:不動産のライフサイクルコスト(LCC)とは?CRE戦略に欠かせないコスト管理と最適化の手法

4. 建築費高騰の今後の見通し

建築費の高騰傾向は今後も継続すると予想されますが、建設業界におけるIT化の進展や2024年問題を契機とした生産性向上への取り組みにより、その上昇幅は次第に緩やかになっていく、というのが現実的な見解です。この状況を不動産投資のスタンスやポートフォリオを戦略的に見直す好機と捉えることもできるでしょう。

ここでは、2025年以降に建築費はどのように推移していくのか、その見通しを労務コストと資材コストの両面から分析します。

4.1. 建築費高騰の今後の見通し|労務コスト

労務コストの高騰は、今後も継続すると予測されます。その理由は大きく以下の2点です。

第一に、構造的な「人」の問題は根深く、短期的な解決が困難なため、です。建設業界では2024年問題への対応として時間外労働の上限規制が導入されましたが、長時間労働の是正には大きな課題が残されています。工期の遅延リスクや天候による作業制約といった特性があり、労働時間の完全なコントロールがそもそも困難だからです。

このような課題に対し、企業は外国人労働者の積極的な採用による人手不足の解消、生産性向上への取り組み、業務の効率化推進といった対策を進めています。「労働時間の短縮」と「工期の遵守」という二つの要請を両立させるための取り組みは進んでいますが、建築費の高騰抑制に至るにはもう少し時間が必要となりそうです。

第二に、直接労務費の削減は限界があるため、です。IT化やDX化によって間接労務費を削減できたとしても、建設現場における直接労務費は容易に削減できるものではありません。建設現場におけるロボットやAIなどの技術導入は進んでいますが、現場環境の可変性や作業の多様性から、すべての作業を自動化することは現実的ではありません。特に、高度な技能を要する作業については、人間の労働力に依存せざるを得ない状況が続いています。

また、社会全体で安全性や品質に対する要求が一層高まっているため、建設現場における安全管理や品質管理はさらなる強化が必要となっています。これらの管理を強化するには、人間による綿密な確認作業や手順の遵守が必要となり、結果として労働時間が増加する可能性もあるでしょう。

4.2. 建築費高騰の今後の見通し|資材コスト

資材コストについては、上昇は続く傾向にありますが、上昇幅には一定の落ち着きがみられると予想されます。その理由は以下の点にあります。

まず、外部環境が安定してきたことが大きな要因です。2020年から2022年は、コロナ禍による物流混乱やウクライナ紛争などで資材価格が急上昇しました。しかし2023年以降は、世界のサプライチェーンが回復し、物流の混乱も徐々に解消されています。

次に、資材メーカーの企業努力も成果を上げています。価格高騰期に進められた代替材料の開発や生産工程の効率化、在庫管理の最適化などの取り組みが実を結び、一部の建材では価格の下落傾向も見られるようになりました。また、国内メーカーの生産能力増強や調達先の多様化により、供給不足による価格高騰リスクも低減しています。

これらの安定化傾向は、国土交通省の最新データからも確認が可能です。令和7年2月の主要建設資材需給・価格動向調査では、石油のみが「やや上昇」と評価される一方、他のすべての資材は「横ばい」との結果が出ています。

ただし、価格の下落を期待するのは現実的ではありません。円安の影響やインフレ、環境規制の強化など、コスト増要因は依然として多く存在しているからです。また、品質や機能性の向上、環境配慮型材料へのシフトなど、付加価値向上に伴う「適正なコスト増」の動きも見受けられます。そのほか、関税などによる新たな経済的不安定性も今後の懸念材料です。

このように、資材コストは劇的ではないものの緩やかに上昇、労務コストは引き続き上昇トレンドが見込まれるため、建築費全体としては今後も上昇が続くと考えられます。ただし、2020-2022年のような急激な上昇局面は過ぎ、より予測可能な環境に移行しつつあると言えるでしょう。

出典:国土交通省「主要建設資材需給・価格動向調査結果(令和7年2月1~5日現在)」より

5. 建築費高騰の影響はさまざま

建築費高騰の影響は今後も長期にわたり継続する見通しです。その影響は、不動産業界に関わるすべての関係者に及んでいます。

建築費高騰下での不動産投資では、需給バランスの良いエリアで賃料転嫁が可能な物件を重視すべきです。とりわけ、開発や建築に際しては、工期遅延やコスト増加リスクを想定しておくことが重要です。

投資戦略では、短期売買による売却益の追求よりも、安定した賃料収入を目指す中長期保有戦略がリスクを抑えられます。また、既存建物のリノベーションによる価値向上も新築と比較して相対的に有効な施策といえるでしょう。

建築費高騰という大きな変革期を乗り越え、不動産事業が持続的に発展していくためには、これまで以上に綿密な市場分析と戦略的な事業計画の立案が不可欠となるでしょう。各関係者が自らの立場におけるリスクを適切に把握し、それに対する対応策を予め準備しておくことが、今後の事業の鍵を握ると考えられます。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業してから賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介など不動産業全般に従事。専門分野は信託案件のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務。プライム企業での業務経験を経て、現在は注文住宅会社にて不動産部門の責任者として活躍しながら、不動産に関する兼業ライターとして活躍中。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。