東京23区のエリア別人口動態~データで読み解く不動産投資動向~

#不動産投資

#マンション・戸建

東京23区では、他県からの転入や外国人居住者の増加により人口の増加が見込まれています。人口の増加に加え、不動産価格の高騰も追い風となり、東京23区の賃貸住宅市場は今後も底堅く推移すると考えてよいでしょう。

しかし、東京23区の中でもエリアごとに人口変動の傾向は異なるため、東京23区だからと一括りに考えて不動産投資を行うのは危険です。エリアごとの特性を見極め、最適な投資戦略を立案しましょう。

この記事では、東京23区の人口推移や人口予測をもとに、それらが賃貸住宅市場に与える影響について分析・解説します。

ざっくり要約!

- 23区の人口・世帯動向から賃貸需要の強弱を読み解く

- 都心回帰や単身世帯増加など、エリアごとの人口動態の特徴を把握する

- ターゲットに応じた商品企画と立地選定を行う

目次

1. 東京23区エリア別の人口推移

東京23区の人口はコロナ禍に一時減少しましたが、2023年度以降は人口増加に転じ、特に2024年度は前年比約7万人の増加と、都心回帰の傾向が顕著に見られます。一方、目黒区・大田区・杉並区・江戸川区の4区では、コロナ禍前の2020年度水準までは回復できていない状況です。

ここからは、東京23区を以下の5つのエリアに分類し、エリア別の人口推移を解説していきます。人口のみならず世帯数や世帯構成人数の変化は賃貸需要の写し鏡であり、その要因を把握することで戦略的な不動産投資は実現しましょう。

| エリア | 区 |

|---|---|

| 都心5区 | 千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、港区 |

| 城東 | 台東区、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 |

| 城西 | 杉並区、世田谷区、中野区、練馬区 |

| 城南 | 品川区、目黒区、大田区 |

| 城北 | 豊島区、荒川区、足立区、北区、板橋区、文京区 |

1.1. 都心5区エリア

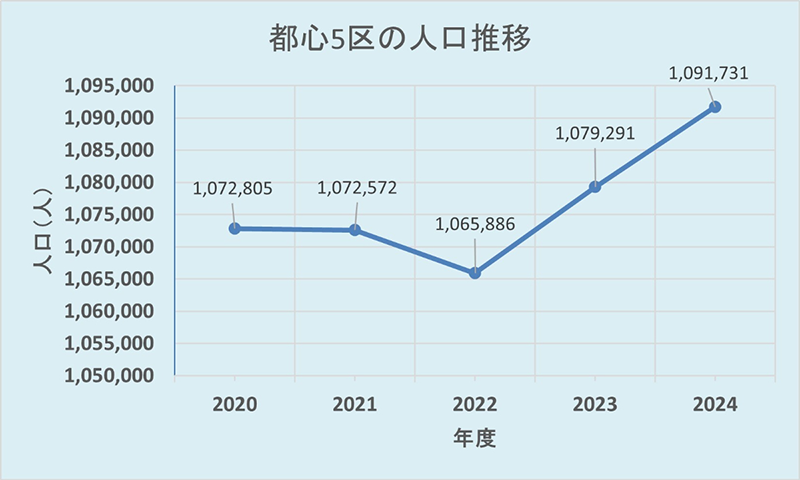

都心5区エリアの人口は、2023年度から2024年度で約12,000人増加し、単年で101.15%増加しています。このエリアは日本の政治や商業の中心地ですが、住宅地としての需要も強く持ち合わせている点が特徴です。なぜなら、オフィスや商業施設が集積していることにより労働力もおのずと集約されるほか、再開発により駅近くに居住用物件が整備されることにより利便性の高い住環境が提供されているからです。

出典:公益財団法人 特別区協議会「23区統計資料 23区の人口と世帯」より作成

都心5区は、日本の中心地である東京の中心部に位置するため、政治、経済、文化の中枢として機能しています。そのため、国内外から多くの人々が集まり、人口は自然と増加傾向にあります。特に、中央区や港区などは、海外からの企業進出や、高所得者層の居住地として人気が高く、人口増加率も高い傾向が見られます。また、渋谷区は若者文化の発信地として、国内外の若者から注目されており、人口の入れ替わりが激しいことも特徴です。

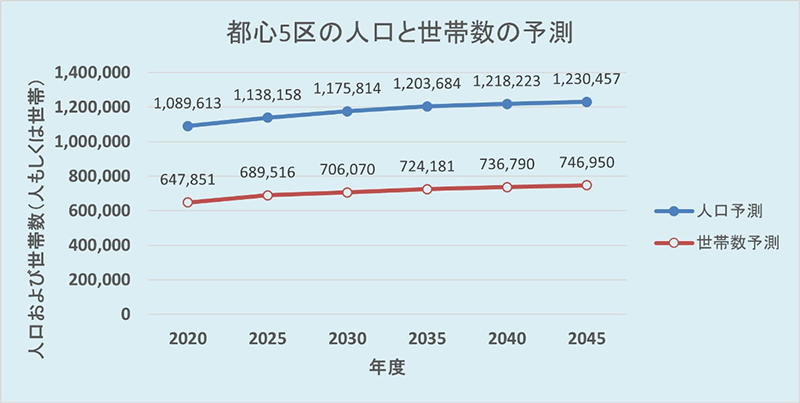

今後も高い成長が期待され、2025年には約113万人、2030年には約117万人へと増加し、さらに2045年には123万人まで達すると予測されています。東京23区の他のエリアが人口減少に転じる中、中心5区は唯一、2045年まで人口が増加し続けると見込まれています。

また、世帯数にも同様の傾向が見られ、都心5区では単身世帯の割合が大きいこともあり、2020年の647,851世帯から、2045年には746,950世帯まで増加すると予測されています。

出典:東京都総務局統計部「東京都の人口予測」より作成

都心5区は、人口増加や高い集積力などから、安定的な不動産投資収益が見込める魅力的なエリアです。しかし、物件価格の高騰、競争の激化、経済状況の変動など、さまざまなリスクも伴います。これらのリスクを軽減するためには、分散投資などにより外部要因からのリスクヘッジを施すなど、長期的な視点で投資計画を立てることが重要です。

1.2. 城東エリア

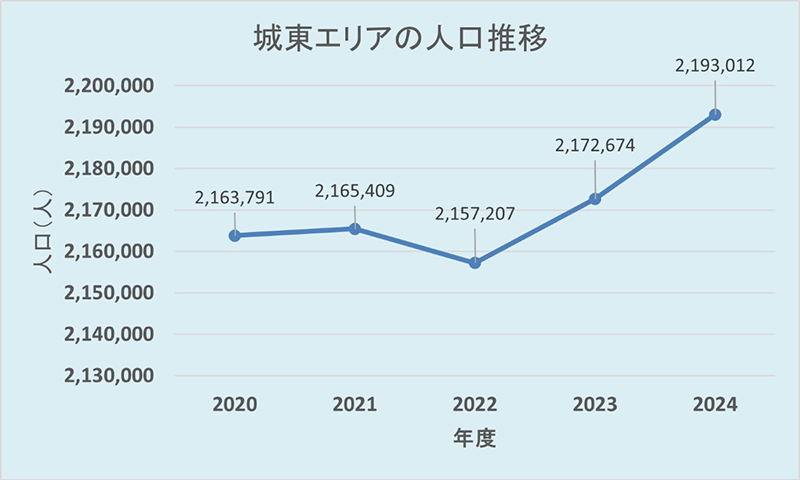

下町の印象が強い城東エリアですが、昨今はベッドタウンとして人気です。2023年度から2024年度にかけて約21,000人の人口が増加しており、増加率は100.93%でした。

出典:公益財団法人 特別区協議会「23区統計資料 23区の人口と世帯」より作成

城東エリアの人口増加を牽引しているのは、大規模工場の移転に伴うマンション開発が活発な江東区です。江東区では2023年度から2024年度で約6,200人の人口が増加しました。要因として、前述したマンション開発のほか、東京メトロ有楽町線の豊洲駅から住吉駅までの延伸があげられます。 新駅も設置される予定であり、この延伸によって区内外へのアクセスが大幅に向上し、2030年代半ばの開業を目指して、2024年11月に工事が着工しました。

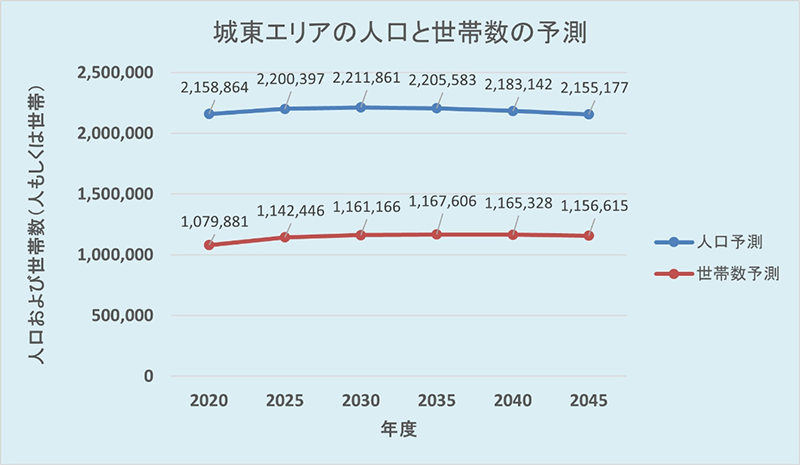

一方、今後の人口推移予測を見ると、人口増加の持続性には限界があることがわかります。2030年をピークに、以降は緩やかに人口が減少していく見込みです。世帯数は2035年まで伸び続ける予測ですが、2040年以降は世帯数も減少すると予想されています。不動産投資においては、将来的な人口減少を見据えた出口戦略が重要といえそうです。

出典:東京都総務局統計部「東京都の人口予測」より作成

なお、城東エリアの人口変動予測では、各区で相違があることを覚えておくとよいでしょう。江戸川区は2020年から人口がピークアウト、葛飾区は2025年がピークを迎えます。台東区と江東区では2035年、墨田区は2040年がピークとなります。

1.3. 城西エリア

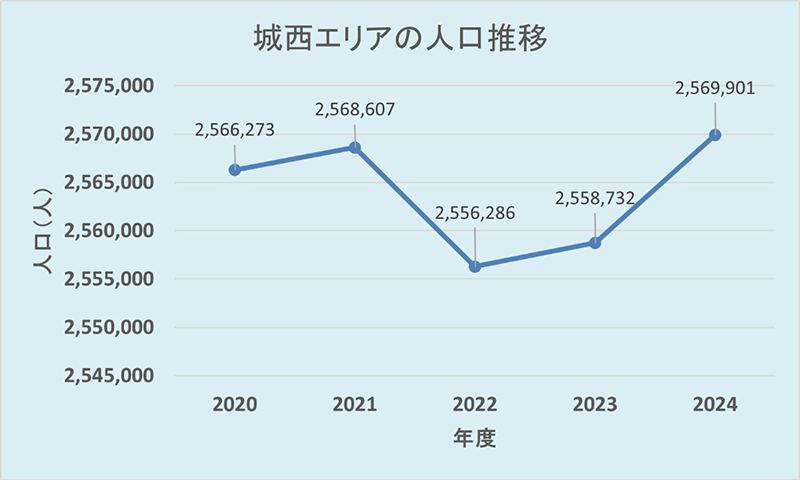

城西エリアの人口は、2023年度から2024年度にかけて約11,000人増加しています。今回の5つのエリアの中ではもっとも増加率が低く、100.43%となりました。

このエリアは、高円寺や阿佐ヶ谷のような個性的なお店が並ぶ若者向けの街から、成城や用賀のような高級住宅街、井の頭公園周辺のような自然豊かな子育て世代向けの街、そして中野のような都心へのアクセスが良く家賃も手頃な学生向けの街など、多様な魅力を持つ地域が共存しています。

出典:公益財団法人 特別区協議会「23区統計資料 23区の人口と世帯」より作成

城西エリアでは2022年度から2023年度にかけての人口回復が他エリアと比較して鈍化したことも特筆すべき点です。これには、もとよりファミリー世帯が多いことのほか、城西エリアへ引っ越した人が少なかったことが要因と考えられます。

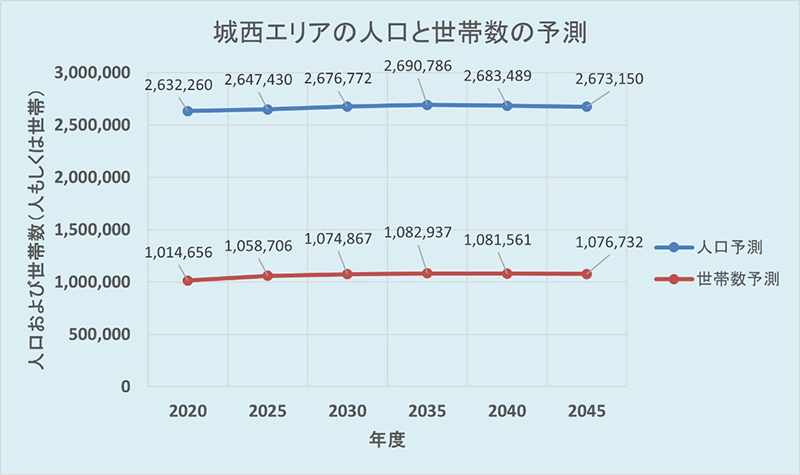

また、城西エリアにおける人口推移の特徴として、どの区も一律に約3,000人前後の人口増加を実現できているほか、人口および世帯数ともに2035年にピークを迎え、そこからは緩やかに下落していく予測である点が挙げられます。人口と世帯数が同じタイミングでピークを迎えることから、ファミリー世帯が多いという特徴をうかがい知ることができます。

出典:東京都総務局統計部「東京都の人口予測」より作成

直近の人口推移を分析すると、城西エリアは外部環境の変化に左右されにくく、人口の減少幅も緩やかであることがわかります。その反面、短期的な人口増加力に欠ける面は否定できませんが、中長期的な視点で見たとき、底堅い居住地としての需要が期待できます。

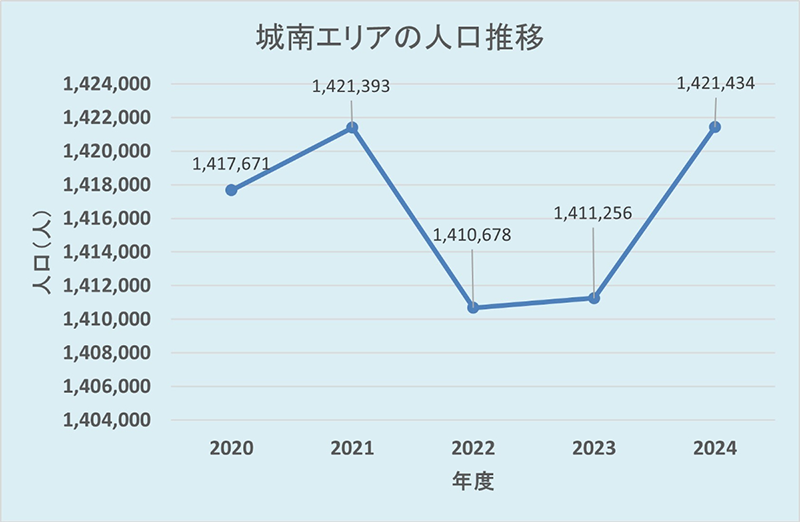

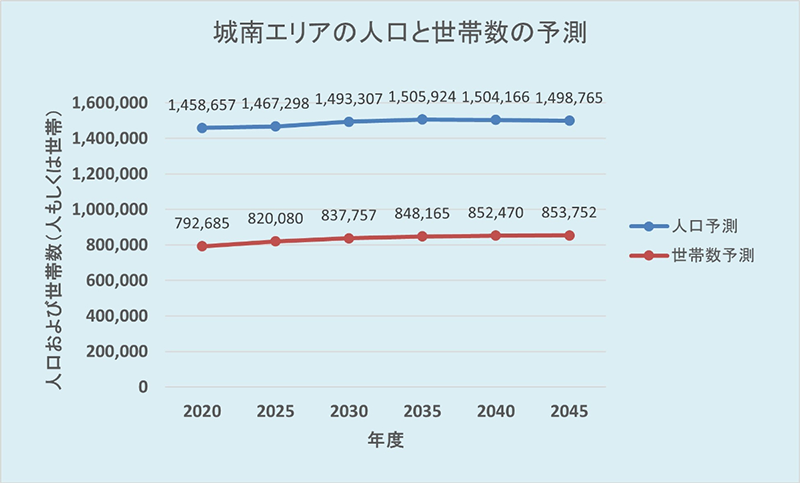

1.4. 城南エリア

城南エリアでは、2023年度から2024年度にかけて人口が約10,000人増加し、増加率は100.72%となりました。

城南エリアは、交通の便が良く住みやすく、それぞれの区で異なる魅力を持っています。品川区は国際的な雰囲気と歴史が調和したビジネスの中心地。目黒区は自然豊かで、特に田園調布は高級住宅街として有名です。大田区は羽田空港や蒲田の商店街など多様な顔を持ち、ファミリー世帯にも人気があります。

出典:公益財団法人 特別区協議会「23区統計資料 23区の人口と世帯」より作成

城南3区(世田谷・目黒・渋谷区)において、目黒区の人口増加は鈍化傾向ですが、底堅いと言い換えることもできます。人口予測では、ピークは2030年と見られており、ピークアウト後も5年ごとに3,000人程度とその減少幅は緩やかだからです。

これは、城南3区には根強いファミリー層が存在しており、地域への愛着から転出を控え、安定した人口を維持していることを示しています。特に、良好な教育環境や、緑豊かな住環境などが、ファミリー層にとって魅力的な要素となっていると考えられます。

城南エリア全体では、人口は2035年にピークを迎えますが、世帯数は2045年まで増加を続け、人口と世帯数のピークに10年のずれが生じます。区ごとに見てみると、人口は品川区で2045年、目黒区と大田区では2030年がピークです。一方、世帯数は、品川区が2045年、目黒区が2040年、大田区が2035年にピークを迎える予測です。

出典:東京都総務局統計部「東京都の人口予測」より作成

ピークが異なる要因として区ごとの特性が大きく影響していると考えられ、住宅街が中心の目黒区や大田区では、子育て世代の減少に伴い人口減少が早く訪れます。しかし、再開発が進みビジネス街としての側面を持つ品川区では、単身世帯の増加が期待できるため、世帯数の増加が続くことが予測されます。

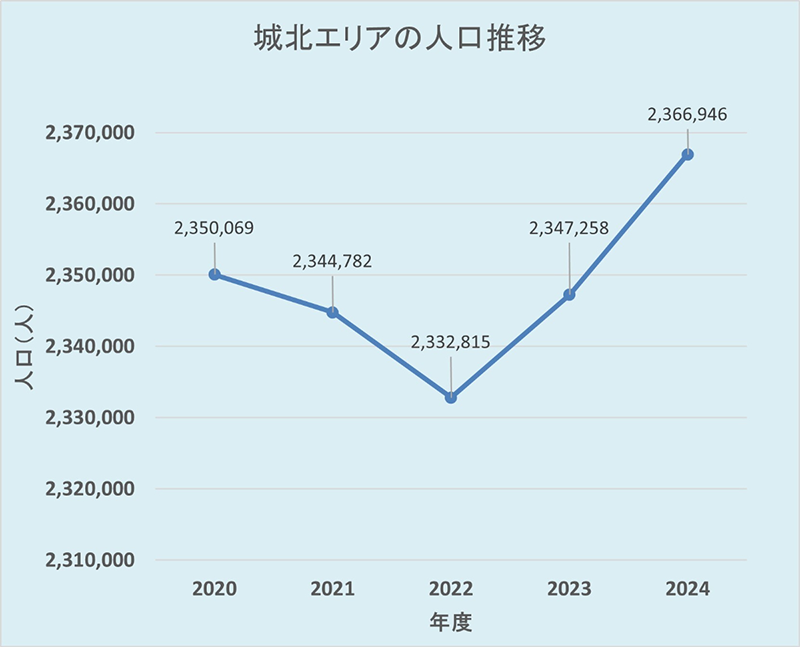

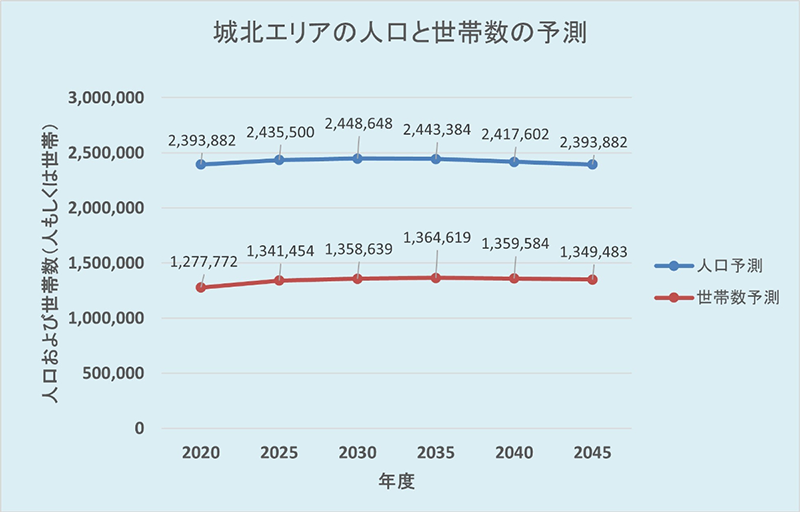

1.5. 城北エリア

城北エリアの人口は、2023年度から2024年度にかけて約20,000人増加し、増加率は5つのエリアのなかでは平均値となりました。

城北エリアは、文京区の学術、豊島区の商業、北区のスタートアップ、荒川区の再開発、板橋区の住宅地と、多様な魅力が凝縮されています。緑豊かで下町情緒も残る一方、ビジネス環境も活気づいており、特に王子駅周辺では、シェアオフィスの増加に伴うIT企業の進出が活発です。

出典:公益財団法人 特別区協議会「23区統計資料 23区の人口と世帯」より作成

文京区・豊島区・北区・荒川区で人口増加率101%台を記録しています。23区全体の人口増加率が100.77%であるため、城北エリアでは堅調に上昇していることがわかります。人口増加の主な要因は社会増によるもので、地価や賃料の高騰を避けたい人たちが城北エリアに移転したことが要因と考えられます。

また、人口予測では少し早く2030年にピークが訪れると予測されています。2035年までの下落幅は緩やかですが、2040年以降は約2万人の減少が見込まれているため、比較的早期に人口減少の影響を受ける可能性が高いといえそうです。

世帯数は2035年を境にピークアウトする予測です。ピークアウト後は5年間で5,000世帯、その後の5年間でさらに10,000世帯と大きな減少予測となっています。

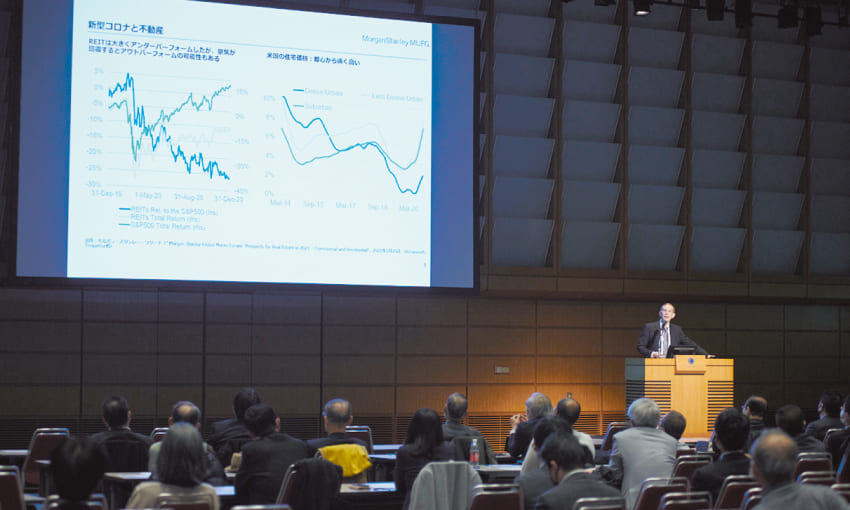

2. 東京23区エリア別の賃料推移

本章では、人口動態が不動産需要にどう影響を与えたかをみていきます。東京23区の各エリアにおける直近3年間のマンションの賃料推移を確認してみましょう。

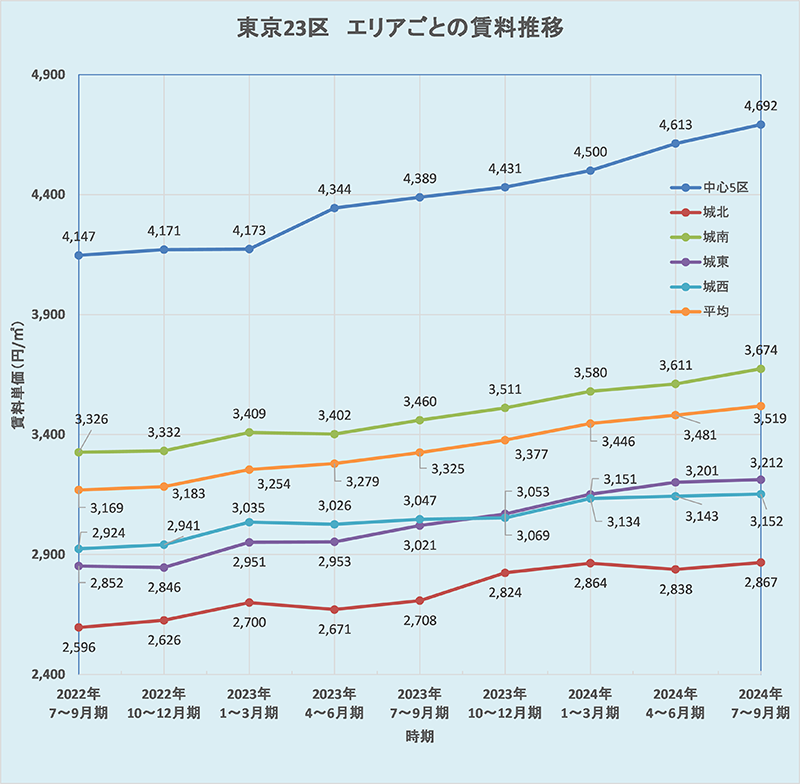

出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー マーケットデータ」より「首都圏賃貸取引動向」から作成

全てのエリアにおいて賃料水準は上昇傾向にあり、特に都心5区および城東エリアでの上昇が顕著です。

直近2年間の上昇率は、都心5区では113%、城東エリアでは112%の上昇となりました。一方、城西エリアでは107.81%となり、他エリアと比較すると賃料上昇率が少し物足りない結果でした。城西エリアは、2年前は城東エリアより100円/㎡以上高い賃料でしたが、2023年10月~12月期には城東エリアが上回り、2024年7月~9月期では60円/㎡の差をつけています。

城東エリアにおける人口増加の要因には、上述した江東区のタワーマンション増加などの局所的な特殊要因が関係していると考えられます。

いずれにしても、賃料変動には、地価の変動や建築費の高騰などさまざまな要因が考えられるため一概に論じることはできません。しかし、少なくとも人口と賃料の上昇率には一定の相関関係を見出すことができます。不動産投資においては、現在の状況のみならず、将来の人口予測も定期的にチェックし、地域や物件の特性に合わせた分析を行うことが重要です。

3. 賃貸住宅市場に影響を与える人口の変動要因

ここからは、不動産市場の動向に影響を与える人口の変動要因をみていきます。これらの要因を分析することで、将来の賃貸需要の変化や、単身世帯向けの小規模な賃貸物件の需要増加など、具体的な予測を行うことができます。

ここで押さえておきたい要因は以下のようなポイントです。

① 人口の自然増減と社会増減

② 家族構成や世帯数の変動

③ 外国人居住者の動向

人口の自然増減と社会増減

自然増減(出生と死亡の差による人口の変化)は、賃貸需要に大きく影響します。出生率が低下すると、若年層や世帯数の減少により、賃貸需要が減少し、賃料も下がる可能性があります。また、死亡率の上昇は空き家増加につながり、地域経済全体に悪影響をもたらします。これらの課題に対応するためには、空き家対策や高齢者向け住宅政策の強化など社会を挙げての取り組みが必要となるでしょう。

社会増減(移転や転出によって起こる人口の変化)は、賃貸需要に短期的かつダイレクトな影響を与えます。特に東京23区では、地方からの若年層の流入が顕著です。就職や進学を機に、大都市の活気ある環境を求めて多くの人々が移り住んでいます。こういった若年層の流入は、単身者向けの賃貸物件の需要を大きく押し上げ、東京23区における賃貸市場を活気づける重要な要因といえるでしょう。

家族構成や世帯数の変動

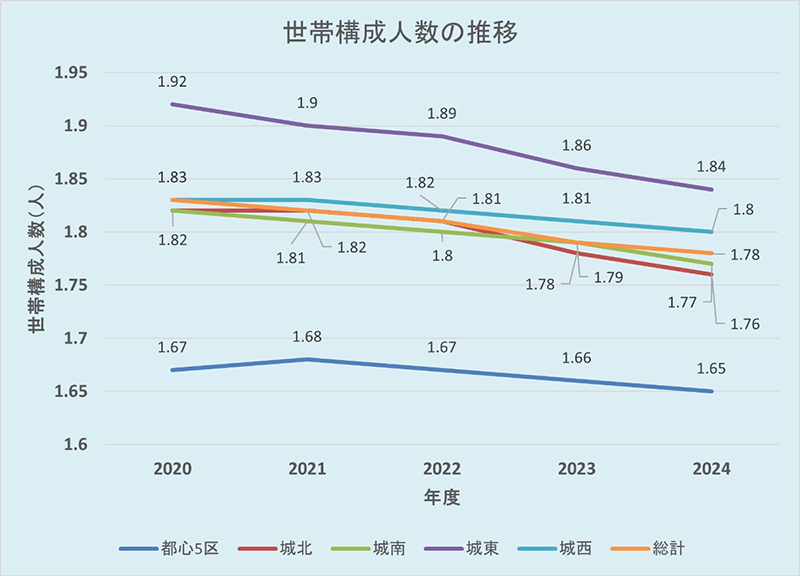

単身やファミリーのような入居者の属性は物件のタイプに直接的に影響するため、家族構成や世帯数に目を向けることも重要です。東京23区では人口と世帯数が増加していますが、世帯を構成する家族構成に着目すると、単身世帯が増加している現状が浮き彫りになります。下記は2020年から2024年までの人口を世帯数で割った数値(≒世帯構成人数)をエリアごとにグラフ化したものです。

出典:公益財団法人 特別区協議会 「23区統計情報」より作成

このグラフからは、すべてのエリアで世帯を構成する人数が減少していることが読み取れます。全エリアの世帯あたりの構成人数は2024年度で1.78人であるため、相対的にファミリー世帯が多いと考えられるのは城東および城西エリアであり、単身世帯が多いのは都心5区、城北、城南エリアです。

どのエリアも世帯構成人数が減少するなか、とりわけ減少幅が大きいのは城東と城北エリアです。未婚率の増加や核家族化などの要因が考えられますが、郊外はファミリー、都心は単身だった状況は、郊外も都心も単身世帯を中心とする世帯構成に移行していくと考えられます。

また、単に単身物件に投資するだけでは競合との差別化は図れません。高齢者の一人暮らし増加に対応するなら、医療機関との連携や、コミュニティスペースの設置など、高齢者が安心できる住環境づくりが必要でしょう。また、単身世帯の増加は、孤独死のような社会問題にもつながる可能性があるため、地域住民との交流を促進するような仕組み作りも、今後の不動産投資には求められていくでしょう。

外国人居住者の動向

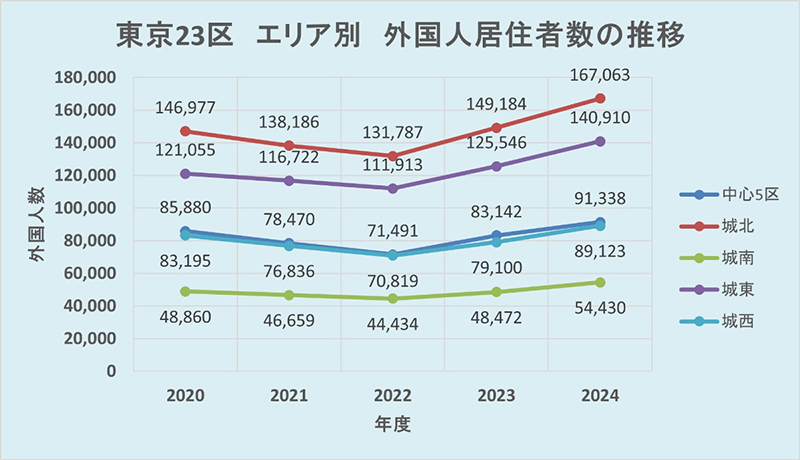

また、外国人居住者の動向にも注目しておきたいところです。なぜなら、東京23区における人口増加を下支えしている要因ともいえるからです。直近5年間の東京23区における外国人数の推移は以下の通りです。

東京23区では直近5年間で外国人が56,897人増加しました。なお、東京23区の2024年度の総人口は9,643,024人で、直近5年間での増加は72,415人に留まります。日本では自然減が顕著であるため一律に比較はできませんが、外国人の存在は人口増に大きなインパクトを与えていると考えるべきでしょう。

東京への外国人流入は、留学や就職、結婚など多様な背景が考えられます。企業のグローバル化や東京が持つ魅力に加え、日本社会が抱える人手不足も大きな要因です。特に中小企業において外国人労働者は貴重な戦力です。外国人を雇用している事業所のうち61.9%が従業員30人未満の事業所となっており、外国人労働者全体の36.1%がこのような小規模事業所で働いているという実態があります。外国人の増加は都心5区だけの問題ではありません。

出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」

4. 人口動態をふまえた今後の見通し

日本全体が人口減少に直面している一方、東京23区は都心回帰や外国人居住者の増加により、独特の人口動態を示しています。今後10年から15年にわたり人口増加が予測されている東京23区において、賃貸市場がどのように変化するのか、その見通しを解説します。

4.1. 東京23区の人口流入増による需要増加

東京23区の人口増の主たる要因の一つは、地方からの転入による人口増です。2024年度は約51,000人が地方から東京へ移転してきました。そして、この都心回帰の傾向は今後も続くと考えられます。

中でも、人口流入を支えているのは15歳から29歳のいわゆる若年層で、その割合は約50%にのぼります。そして若年層の東京23区への移転理由は進学や就職によるものが大半です。

なお、地方創生推進事務局「東京一極集中の動向と要因について」によると東京圏への転入理由としてもっとも多いのは、「東京に進学したい大学や専門学校があったから」で、全体の約37%を占めています。次いで、「新しい生活を始めたいと思ったから」、「色々なチャンスがあると思ったから」、「都会に憧れがあったから」といった回答が上位に挙がりました。

単純に東京へのチャンスや憧れもありつつ、東京にしか希望する学校が存在しないため、東京を選ばざるを得ないという現状も垣間見えます。これらのことから、今後も若年層の社会流入は続くことが予想できます。

出典:地方創生推進事務局「東京一極集中の動向と要因について」

4.2. 外国人居住者の増加と住宅の多様化

東京23区では、外国人居住者の急増により外国人の賃貸ニーズが多様化しています。単身者からファミリーまで国籍やライフスタイルに合わせた住まいが求められ、フィットネスジムや家具家電付きなど、充実した設備が備わった物件が人気です。

外国人居住者の流入は今後も増加する見通しであり、外国人専用や外国人向けの賃貸物件は、将来新しいジャンルを確立する可能性が高いでしょう。

また、外国人向けのサポートを得意とする不動産会社も増加しています。多言語対応はもちろん、ビザ取得サポートや文化的な側面でのサポートなど、専門性の高いサービスを提供している点が特徴です。そのほか、高所得の外国人向けの高級賃貸物件を専門的に取り扱う不動産会社もあるなど、多様な賃貸住宅ニーズに市場も反応していることがわかります。

4.3. マンション価格高騰が賃貸市場に追い風

首都圏の中古マンションは、成約価格が上昇し続けるなど、非常に高い熱気を帯びています。2024年7~9月期においても、平均成約価格は前年同期比5.5%上昇の4,875万円を記録し、新規登録価格も10.1%の上昇と堅調な伸びを示しています。

マンション価格の高騰は、賃貸市場の活性化にもつながっています。 高額化したマンションを購入することが難しくなった人や、ライフスタイルの変化に対応しやすい賃貸を選ぶ若者や外国人が増えるためです。東京23区に新たに流入する人の多くが購入ではなく賃貸を選ぶことにより、賃貸市場の活性化が続くといえるでしょう。

出典:公益財団法人東日本不動産流通機構レインズデータライブラリー「季報マーケットウォッチ 7~9月期」

5. 人口動態を把握し不動産戦略の立案を

東京23区の賃貸住宅市場は、人口流入の加速により安定的な成長が見込まれています。しかし、単に東京23区の人口増加だけを頼りにするのは危険であり、より細分化された居住者ニーズに合わせた戦略が求められます。

例えば、少子高齢化が進めばシニア向けの賃貸需要が高まる可能性があります。また、働き方の多様化により、職場や住居に対する価値観も変化しているため、共用スペースの充実や高速インターネット環境の整備など、働きやすい環境を提供することも重要です。

これら、人口動態をはじめとする、賃貸市場を形成するさまざまな要素を注視しながら柔軟性のある戦略を採用することが、東京23区の不動産投資における成功の条件といえるでしょう。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業してから賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介など不動産業全般に従事。専門分野は信託案件のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務。プライム企業での業務経験を経て、現在は注文住宅会社にて不動産部門の責任者として活躍しながら、不動産に関する兼業ライターとして活躍中。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。